公務員試験の筆記試験に合格し、「やっと一安心…」と思ったのも束の間、多くの受験生を待ち受けているのが面接試験です。

「筆記はなんとかクリアできたけど、面接が正直苦手…」

「何をどう準備したらいいのか分からない」

「緊張して話せなくなったらどうしよう」

こんな悩みや不安を抱えていませんか?

実は、公務員試験の面接は民間就職の面接よりも“ポイントを押さえて準備すれば合格できる可能性は高い”と言われています。

本記事では、元県職員として実際に面接1位合格を勝ち取った筆者が、

・公務員面接の合格者が実践している“受かるコツ”

・想定される質問例+実際に県庁で聞かれた質問

・おすすめの公務員面接対策本

・筆記後からの面接準備の進め方

など、「未経験からでも自信をもって合格できる具体策」を徹底的に分かりやすく解説します。

この記事はこんな方におすすめです。

筆記試験に合格したものの面接対策に悩む公務員志望者

面接でなかなか合格できない・落ちてしまった経験がある方

志望動機や自己PRのまとめ方が分からない方

独学・自己流で面接準備している受験生

面接が苦手な方も、今日からできる具体的な対策で逆転合格を目指しましょう。

元県職員の体験談も交えながら、「合格できる面接力」を身につけるノウハウをお伝えします。

- 実は「面接カード」が超重要

- 面接対策は筆記試験後からで十分

- 志望動機の区分化

- 志望動機の具体化

- 面接官との会話のキャッチボールを意識

- 面接対策は場数が命

- 圧迫質問にはなんでもいいからとにかく答える

- メラビアンの法則

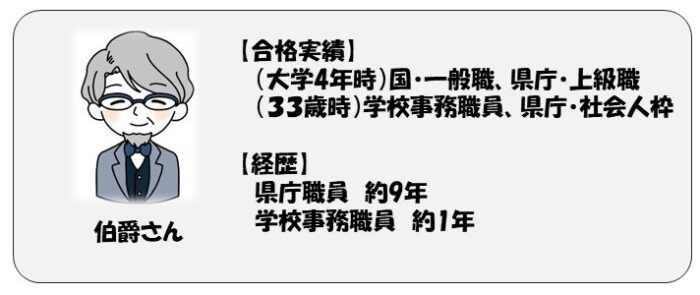

【この記事を執筆した人↓】

- 1 公務員試験で合格を勝ち取る8つのコツ|元県職員が解説

- 2 公務員面接カード作成は合否の分かれ目

- 3 面接対策は筆記試験後からでも間に合う?【元県職員の体験談】

- 4 志望動機は「区分化」と「具体化」がカギ

- 5 面接官との「会話のキャッチボール」が合否を分ける

- 6 面接は“場数”がすべて!模擬面接&本番経験で自信がつく

- 7 圧迫質問・想定外の質問には「必ず答える」が鉄則

- 8 第一印象がすべてを決める!メラビアンの法則を面接で活かす

- 9 公務員面接でよくある質問・頻出パターンと対策

- 10 実際に県庁面接で聞かれた質問例(体験談付き)

- 11 公務員面接対策に本当に役立つおすすめ参考書

- 12 まとめ|公務員面接は“逆転のチャンス”!合格を勝ち取るための最強対策

公務員試験で合格を勝ち取る8つのコツ|元県職員が解説

公務員試験の面接で合格する人には、共通して実践している“コツ”があります。

ここでは「公務員面接の合格者が必ず意識している8つのポイント」を、筆者自身の県職員採用面接1位合格体験も交えて紹介します。

面接が苦手な方・自信がない方でも、これらを押さえれば合格にグッと近づきます。

- 面接カード(エントリーシート)が超重要!

- 面接対策は筆記試験後からでも間に合う

- 志望動機は「区分化」して明確に

- 志望動機は「具体性」を徹底する

- 面接官との会話は「キャッチボール」を意識

- 模擬面接・本番経験で「場数」を踏むことが大事

- 圧迫質問には冷静に必ず何か答える

- 第一印象(メラビアンの法則)を徹底する

これらは、私が実際の県庁面接で意識したポイントでもあり、合格者の多くが実践しているものです。

どの項目も“合格”のために必須なので、しっかり身につけておきましょう。

公務員面接カード作成は合否の分かれ目

面接カードが重視される理由

公務員の面接試験は、ほぼ全てのケースで「面接カード」に基づいて進行します。

面接カードとは、エントリーシートや志望動機、自己PR、学生時代のエピソードなどを事前に記入して提出するシートのこと。

「この面接カードの作り方」が合格・不合格の分岐点になると言っても過言ではありません。

自分が本当に答えやすい内容・アピールポイントを盛り込む

嘘や大げさな表現は避ける

字は丁寧に、大きめに書く(字の綺麗さよりも読みやすさ重視)

面接カードは“面接の台本”と心得る

「面接カード自体は原則“採点対象”ではない」と言われています。

つまり、内容そのものが合否を直接決めるのではなく、“カードを使ってどう会話を展開するか”が重視されます。

面接官が「この人に聞きたい」と思う要点を盛り込む

曖昧な内容よりも「具体的なエピソード」を書く

質問されそうなテーマを自分で誘導できるのが理想

公務員試験では“面接カードの設問内容”に沿って1〜2回深掘りされるのが通例。

書いてあることに「自信」を持って受け答えできることが大切です。

【参考記事】【保存版】元県職員が徹底解説:公務員試験面接カードの書き方マニュアルー添削が合否を分ける!

面接対策は筆記試験後からでも間に合う?【元県職員の体験談】

「面接対策は早くから始めないと間に合わないのでは?」と心配する方も多いですが、公務員試験ではまず筆記合格が最優先です。

筆記試験対策に全力投球でOK

公務員試験は、多くの自治体・官庁で「筆記を通過しないと面接に進めない」ため、まずは筆記突破を最優先してください。

筆記合格が見えてから本格的に面接対策を始めても十分間に合います。

筆記対策に専念し、面接対策は“筆記後”から始めるのが効率的

ただし、筆記合格後は「場数を踏む」ことが非常に重要

※希望すれば、人事課で順位や得点を開示してもらえます。

本番前に“模擬面接”や“他の本番面接”で場数を踏む

筆記後は、できるだけ多くの面接経験を積むことが合格のカギです。

他の公務員試験や民間企業も併願し、本番の面接を経験しておく

大学のキャリアセンターや公務員予備校の“模擬面接”を積極的に利用

家族や友人に面接官役を頼む「セルフ模擬面接」も有効

志望動機は「区分化」と「具体化」がカギ

「なぜその自治体・官庁なのか?」区分ごとに明確にする

公務員面接で必ず聞かれるのが、志望動機です。

しかし「なぜ民間企業ではなく?」「なぜ国ではなく県?」「なぜ他県ではなくうちの県?」と“区分ごと”に明確に答えられることが高評価の条件です。

なぜ民間ではなく公務員か

なぜ国(国家公務員)ではなく地方公務員なのか

なぜ市町村ではなく県(都道府県)なのか

なぜ他県ではなく、その自治体なのか

この区分が曖昧な志望動機だと、「どこでもよかったのかな?」「ただの併願先なのかも」と思われ、印象が悪くなります。

それぞれの区分に対し、自分なりの理由をきちんと整理・準備しましょう。

志望動機は“具体的”に!その自治体で何をしたいかまで落とし込む

「行政に携わりたい」「地域に貢献したい」など、抽象的な答えはNG。

合格する人は「この自治体でこの政策・この分野に関わりたい」と具体的な内容まで言及します。

例:

「〇〇県の△△施策に大学で学んだ□□の知識を活かして取り組みたい」

「地元〇〇市で人口減少対策プロジェクトに携わりたい」

面接官との「会話のキャッチボール」が合否を分ける

“話し上手”より“聞き上手”が評価される

「自分は口下手だから面接が苦手…」と感じている方も多いですが、実は公務員面接で本当に評価されるのは「会話力」です。

つまり、「一方的に話す力」ではなく、「質問をしっかり聞いて、的確に答える力」が問われます。

質問の意図を正しくくみ取る

ダラダラ長く話さず、端的・明快に答える

暗記した回答を棒読みするのは逆効果

実際、面接官からの質問に対して、準備してきた文章をそのまま暗唱した受験生は「会話になっていない」と評価されやすいです。

一方、質問の意味が分からなかったときには、「すみません、今のご質問をもう一度お願いできますか?」と率直に聞き直す姿勢も好印象につながります。

会話のキャッチボールを意識し、会話が途切れないように心がけましょう。

無言・沈黙の時間はなるべく作らず、どんな質問にも数秒以内に答え始めるのが理想的です。

面接は“場数”がすべて!模擬面接&本番経験で自信がつく

模擬面接・併願本番で「練習」を重ねる

どんなに面接マニュアルを読んでも、実際に声を出して面接を体験することが合格への一番の近道です。

「面接が苦手」という人ほど、“場数”をこなすことで劇的に成長します。

大学のキャリアセンター、公務員予備校などで模擬面接を受ける

家族や友人に面接官役を頼み、模擬面接を繰り返す

他自治体や民間企業も併願し、本番の空気を体験する

【筆者の成長体験】

- 模擬面接1回目、ひどい状態。質問に対する回答や表情仕草などの振る舞いなどが散々で、面接官役の人からかなり指摘され自信喪失。

- 模擬面接2回目、まだ駄目な状態。1回目に指摘されたことだけに意識が向いてしまい、初めての質問にあたふた。

- 模擬面接3回目、突然劇的に良くなった。1~2回目の反省から自分自身でセルフ面接を繰り返した結果が実を結び始める。

- 併願先の本番面接でうまくこなすことができ、面接に対して相当自信がついた。

- 本命の本番面接、自信をもって余裕の受け答え。

“本番で力を発揮する”ための心構え

本命の面接が「初めての本番」にならないよう、最低2回は実際の面接を経験しておくことが大切です。

本番前に失敗を重ねることで、緊張や焦りにも強くなります。

【参考記事】【独学でも安心】元県職員が教える公務員試験の模擬面接施設・サービス一覧

圧迫質問・想定外の質問には「必ず答える」が鉄則

圧迫質問=受験生の対応力チェック

民間企業ほどではありませんが、公務員面接でも1度は“圧迫質問”が来ることを想定しましょう。

難しい質問や厳しい口調で揺さぶられる場合あり

面接官は「動揺しないか」「冷静に対処できるか」「粘り強さがあるか」を見ている

第一印象がすべてを決める!メラビアンの法則を面接で活かす

第一印象=面接の成否を左右する

人の印象は「最初の3~5秒」で決まると言われています。

メラビアンの法則では、「見た目・しぐさ・表情」が55%、「声のトーン」が38%、「話の内容」はわずか7%です。

【面接で印象を良くする4つのポイント】

入室時は丁寧な動作・落ち着いた笑顔

明るく大きな声で挨拶し、アイコンタクト

ノックから着席まで“好印象”を全力で演出

退室時まで気を抜かずお礼・お辞儀を忘れない

「入室時に爽やかな笑顔で元気よく挨拶できているか?」これだけで印象が大きく変わります。

面接カードや会話内容以前に、まず「この人と一緒に働きたい」と思わせることが合格への近道です。

面接が終わった後も、ドアを閉めるまでが“評価対象”です。最後まで気を抜かずに振る舞いましょう。

【参考記事】公務員試験【面接】第一印象UPのコツ&入退室マナー+質問の順番を解説

公務員面接でよくある質問・頻出パターンと対策

公務員面接では、どの自治体・官庁でも必ずと言っていいほど定番の質問が出されます。

これらは「志望動機」「自己PR」「あなたの人柄や価値観」を深く知るためのものです。

よく聞かれる代表的な質問例(共通パターン)

志望動機を教えてください

なぜ民間ではなく、公務員を目指したのですか?

なぜ国ではなく地方を志望したのですか?

なぜ市町村でなく県(都道府県)なのですか?

なぜ他県でなく、この県を志望したのですか?

自己PRをしてください

あなたの失敗談を教えてください

最近関心を持ったニュースや社会課題は?

併願先はどこですか?

上司と意見が食い違った時はどうしますか?

最後に、あなたから何か質問はありますか?

面接序盤は、面接カードに記載した内容について、そのまま質問されるケースが多いです。

その後、「1~2回ほど深掘り質問」が続くのが一般的です。

【参考記事】【公務員面接試験】想定質問リスト150選!合格には想定問答集作りが必須!

実際に県庁面接で聞かれた質問例(体験談付き)

筆者が県庁面接で実際に受けた「リアルな質問」を紹介します。

これらは自治体や年度により多少異なりますが、「本番でよく出る質問の傾向」をつかむ参考になります。

私の受験した県庁の面接試験では、受験者1人に対して面接官3人でした。

面接官は、人事課の方が2人、試験区分に応じた担当部署の方1人でした。

事前に提出した面接カードにそって、色々な質問をしてくるというパターンでした。

【実際の質問例(県庁経験談)】

- 「我が県で今一番課題だと思っていることは?」

- 「うちの県に採用されない可能性もあるけど、その時はどうしますか?」

- 「大学時代、親友はいましたか?」

- 「人と意見が食い違った場合、どうしますか?」

- 「どうしてうちの県を志望したの?」

- 「勤務地が希望に添えない場合がありますが大丈夫ですか?」

- 「希望の職場に配属されない場合はどうしますか?」

などでした。

実際の面接時間は15〜20分ほど。

思ったほど質問数は多くありませんが、ひとつひとつを深掘りされる傾向が強いです。

「事前に想定問答を用意しておくこと」「深掘りにも具体的に対応できる準備」が合格のカギです。

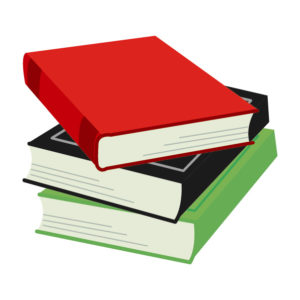

公務員面接対策に本当に役立つおすすめ参考書

合格者多数が活用した“鉄板の面接本”

筆者自身や周囲の合格者が強くおすすめするのが、下記の定番参考書です。

「2025年度版 現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本」大賀英徳 著 実務教育 出版

この本は、国家公務員向けに書かれていますが、都道府県・市町村の受験生にも非常に参考になります。

現職の人事担当者による、実際の評価ポイントや本番での回答事例が豊富で、「この質問にはどう答えるべきか」「どんな態度が高評価につながるか」が具体的に解説されています。

姉妹本「自己PR・志望動機・提出書類」も必携

「2025年度版 現職人事が書いた自己PR・志望動機・提出書類の本」 著 大賀英徳、実務教育出版

特に「面接カードの書き方」「志望動機の整理」「自己PR作成」でつまずいている人には必携。

この2冊を使いこなせば、面接・書類対策で大きくリードできます。

毎年最新版が出版されるため、必ず最新年度版を選ぶのがおすすめです。

まとめ|公務員面接は“逆転のチャンス”!合格を勝ち取るための最強対策

公務員試験の面接は、筆記試験よりも配点が高い場合も多く、逆転合格の可能性が十分あります。

一次試験で点数が伸びなかった人も、面接での印象・コミュニケーション力・志望動機の具体性次第で合格を勝ち取ることができます。

面接カードや志望動機は“具体的”に作成する

筆記後からでも「模擬面接」「併願本番」で場数を踏む

圧迫質問や想定外の質問にも冷静に対応

第一印象や基本マナーも徹底

大切なのは、「やればやるだけ上達する」のが面接対策ということ。

どんなに苦手意識がある方でも、正しい準備を積み重ねれば“合格レベル”に到達できます。

ちなみに、出来上がった面接カードは「ココナラ」で添削サービスをしているプロが多数いるので、独学の受験生はぜひ活用してみてください。

(私もココナラ上で添削サービスをしています)

【関連記事↓】

- 【まとめ】公務員面接「想定問答」大全(よくある質問への回答のコツ)

- 【公務員】面接カードの実例・記入例を多数掲載の公務員用面接対策本を紹介!

- 独学で公務員試験を突破!首席合格の元県職員が書いた独学勉強法・面接対策法が本になって登場

記事参考図書:「現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本」大賀英徳 著 実務教育 出版