「公務員になりたい!」

そう思ったとき、まず最初に多くの人がぶつかるのが「公務員試験の内容や仕組みがわからない」「どんな職種や試験区分があるのかイメージできない」という壁です。

あなたも今、

「公務員になるには何をすればいい?」

「そもそも公務員ってどんな仕事がある?」

「公務員試験の内容って難しいの?対策方法は?」

「おすすめの公務員本や、まず読むべきガイドはどれ?」

といった疑問や不安を抱えていませんか?

実際、私も大学時代に「公務員になりたい!」と思い立ちましたが、どこから情報を集めて何をすればいいのか全く分からず、ひたすらネット検索に時間を費やしていました。

「効率よく調べる方法があれば、もっと早く対策を始められたのに…」と、今でも思います。

最近ではSNSやYouTubeでも公務員情報があふれていますが、情報の信頼性・網羅性がバラバラで、かえって混乱する人も多いはずです。

そんな「公務員になりたい人」が最初に読むべきなのが、無料で手に入る公務員試験入門ハンドブックです。

これは、私が9年間県職員として働き、公務員試験アドバイザーとして多くの受験生と接する中で「最短・最効率で正しい情報を手に入れられるおすすめ本」と自信を持って紹介できる一冊です。

【本記事でわかること】

公務員の職種・区分の全体像がすぐにわかる

公務員試験の内容・種類・出題傾向までまるごと網羅

初学者が最初に読むべき「おすすめの無料本」とその活用法

独学・通信講座・予備校、最適な勉強法の選び方

元県職員&合格者の体験談と具体的アドバイス

「やってはいけないNG集」や合格者の克服法

よくある質問(合格率、勉強時間、勉強開始時期など)

さらに、公務員試験を目指すうえで「これだけは知っておきたい!」というポイントや、受験生時代の失敗談も交えて、読者の悩みや疑問をまるごと解決します。

【こんな方におすすめ】

これから公務員になりたいと思っているすべての方

公務員試験の内容や種類、職種の違いを理解したい方

どんな本やガイドを使えば効率的に調べられるか知りたい方

独学で挑戦するか、通信講座や予備校を使うか迷っている方

できるだけ早く、確実に合格したい方

この記事を書いた人

本記事では「公務員になりたい」と考え始めた完全初心者~独学経験者までを対象に、「そもそもどんな仕事があるの?」「どんな試験内容?」「どの本から読めばいい?」といった【最初の一歩】を完全網羅します。

さらに、

元県職員としてのリアルな経験談

合格者・現役公務員たちの「生の声」

公務員試験アドバイザーとして日々寄せられる質問・悩み

など、信頼できる一次情報や実体験を織り交ぜて、「何を」「いつ」「どんな順番で」調べ、どう準備を進めていけば最短ルートで合格を目指せるか、具体的な行動指針やステップまで解説します。

【情報収集の迷子から抜け出そう!まずはこのガイドブックから】

数ある公務員本・情報サイトの中でも、「最初の一冊」として強くおすすめしたいのがクレアール発行の「公務員試験入門ハンドブック(無料)」です。

このハンドブックは、「どの公務員職種を選ぶか」「どの受験区分が自分に合うか」「最新の試験傾向や具体的な出題例」「合格者の体験談・勉強法」など、公務員になりたい人が知っておくべきエッセンスが詰まった88ページ。

しかも完全無料で請求でき、講座申込み等の義務も一切ありません。

ネットだけの断片的な情報ではカバーできない「体系的で網羅的な最新情報」を、まずは公式ガイド本で効率よくキャッチアップしましょう。

公務員になりたい人が最初に知るべき「公務員の種類」とは?

国家公務員と地方公務員の違いを徹底解説

「公務員になりたい」と思ったとき、まず最初に知っておきたいのが「国家公務員」と「地方公務員」という二大区分です。

この違いを正しく理解しておくことが、自分に合った職種・受験先を選ぶための第一歩となります。

国家公務員とは

国家公務員は、主に日本全体の法律や制度、国の施策を担う存在です。

採用先の代表例は「各省庁(総務省、法務省、厚生労働省など)」で、

総合職(政策立案・管理職候補、いわゆるキャリア官僚)

一般職(各省庁や出先機関で働く職員)

専門職(国税専門官、労働基準監督官、裁判所職員など)

などの区分に分かれています。

また、衆議院・参議院の事務職員、国立国会図書館職員なども国家公務員です。

地方公務員とは

一方、地方公務員は「都道府県庁」「市役所」「町村役場」などで、地域住民の暮らしや行政サービスを直接支える存在です。

区分の一例を挙げると、

県庁職員(行政職・技術職)

市役所職員(行政職・技術職)

学校教員

警察官

消防官

保健師・技術系職員 など

職種や分野も非常に幅広いのが特徴です。

【イメージ】

国家公務員:日本全体の制度や政策をつくる/動かす

地方公務員:地域住民のために直接サービスを提供

どちらも「社会のインフラを支える」やりがいある仕事ですが、働く場所・仕事内容・昇進の仕組み・給料体系などが異なります。

主要な公務員の職種一覧

公務員というと「役所の窓口業務」だけをイメージしがちですが、実際には下記のように多彩な職種があります。

あなたの適性・興味にあわせて選べる幅広さも、公務員の大きな魅力です。

国家公務員の主な職種

各省庁職員(総合職・一般職)

国税専門官

労働基準監督官

裁判所職員

衆議院・参議院事務職員

法務省専門職員

国立国会図書館職員 など

地方公務員の主な職種

県庁職員(行政職・技術職・専門職)

市役所職員(行政職・技術職・保健師など)

小中高校の教員

警察官・消防官

福祉職(社会福祉士・児童福祉司など)

技術職(土木・建築・電気・農業・林業・水産など)

【POINT】

行政事務だけでなく、技術系・専門職・教育・福祉・警察消防といった分野でも多様な採用あり

「現場で地域に貢献したい」人も、「制度や政策の設計に関わりたい」人も、公務員なら多様なキャリアが描けます

それぞれの仕事内容・魅力・将来性

国家公務員の主な仕事内容・やりがい

国全体の制度づくりや大規模政策を担当

各省庁での法案作成・国会対応・予算編成

国際協力や外交分野、最先端技術の導入等にも携われる

やりがい:大きな影響力のある仕事に関われる/社会全体を変えたい人におすすめ

注意点:転勤・異動が多い/激務の部署も

地方公務員の主な仕事内容・やりがい

住民サービス(窓口・相談・手続き)

地域の課題解決、まちづくり、子育て・福祉政策

学校教育、警察・消防の現場など

やりがい:地域住民の「ありがとう」が直に届く/地元に貢献したい人にピッタリ

注意点:人事異動・転勤は県内や市内中心/公務員も近年は「成果主義」や「働き方改革」の波があり

【体験談】公務員の仕事の幅広さに驚いた!元県職員の視点

私自身、大学時代は「公務員=市役所や県庁の事務職」というぼんやりしたイメージしかありませんでした。

しかし実際に県庁で働くと、技術系職員・専門職・農業・林業・福祉・教育現場など、幅広いキャリアの先輩たちがいて驚きました。

また、県職員であれば、現場で地域と向き合う仕事もあれば、政策立案・大規模プロジェクト・新しい仕組み作りなど多様な働き方が可能です。

「どの職種を選ぶか」で、あなたの将来のキャリアも大きく変わります。

まずは「公務員の種類・区分」をしっかり調べよう!

多くの人が「とりあえず受けられるところを探す」からスタートしますが、最初に「自分は何に興味があるか」「どんな働き方をしたいか」を明確にすることで、受験準備が格段に進みやすくなります。

次章では「公務員試験の内容と仕組み(受験区分・試験内容・日程・傾向など)」を徹底解説します。

公務員試験の内容と仕組みを徹底ガイド

「公務員になりたい」と思ったら、まず押さえておきたいのが「公務員試験の内容や仕組み」です。

公務員試験は、民間企業の就職活動とは異なり、職種や区分、受験資格によって試験の内容・難易度・日程が大きく異なります。

この章では、「公務員試験とは何か?」がゼロからわかるよう、徹底的に解説します。

受験区分(総合職・一般職・専門職・社会人枠など)を理解しよう

公務員試験は「どの職種・区分で受験するか」によって、試験内容も大きく変わります。

ここでは代表的な区分とその特徴を整理します。

国家公務員の主な受験区分

総合職(大卒程度)

→ 国家の政策立案を担う“キャリア官僚”コース。採用後は省庁の幹部候補として、全国・海外勤務も多い。難易度は非常に高め。一般職(大卒・高卒程度)

→ 各省庁や出先機関で現場を支える仕事。安定した働き方ができる。大卒程度・高卒程度の試験があり、年齢や学歴で区分される。専門職

→ 国税専門官、労働基準監督官、財務専門官、裁判所職員など“業務特化型”の試験。試験科目や日程が独自の場合も多い。社会人経験者枠

→ 一定の職歴がある社会人向けに設けられている採用枠。近年は“民間経験者採用”も増加。

地方公務員の主な受験区分

上級/大卒程度(行政職・技術職)

→ 都道府県・政令市・市町村で多く募集。大卒(見込み含む)レベルの教養+専門試験。最近では筆記試験ではなくSPIを課す自治体も増加中。中級・初級/短大・高卒程度

→ 高卒者・短大卒者向け。主に一般事務・現業職など。社会人経験者採用

→ 一定の職歴がある人向けに、30代・40代もチャレンジできる枠を設けている自治体も。警察官・消防官・教員等の専門職

→ それぞれ専門の採用試験・選考方式がある。

POINT

「自分がどの区分を受けられるのか(年齢・学歴・職歴等)」は、必ず公式HPやガイド本でチェックしよう!

公務員試験の主な内容(教養試験・専門試験・論文・面接・集団討論等)

公務員試験の中身は「筆記試験」と「人物試験(面接等)」の大きく2つに分かれます。

以下、主な試験内容を解説します。

筆記試験

教養試験(一般知能・一般知識)

一般常識、国語・数学・社会・理科・英語等の基礎学力を問う。高校卒業程度~大学基礎レベル。

- 一般知能では論理的思考力や数的処理能力、文章理解力といった基礎的な知的能力を問う。

出題形式はマークシート(択一式)が多い。

専門試験(行政・法律・経済・理系科目など)

主に大卒程度以上の区分で実施。法律(憲法・民法など)、経済学、行政学、各種専門技術科目などから出題。

論文・作文試験

自分の意見や課題解決力、文章力を問われる。最近は「課題解決型」の設問も増加中。

人物試験・適性検査

個別面接・集団面接

志望動機、自己PR、公務員の仕事観、今後やりたいことなどを問われる。

集団討論・グループワーク

他者との協調性や論理的思考、リーダーシップ等を評価。

適性検査

職務適性・性格検査・数的処理などが課されることも。

試験日程や試験範囲・出題傾向のポイント

試験日程

国家公務員:毎年春~夏がピーク。例年5~7月に1次試験、2次が8~9月頃。

地方公務員:自治体ごとに異なるが、多くは6~10月に1次試験。

警察・消防・教員:年2回(春・秋)や、独自日程を採用する場合も。

出題傾向・難易度

年ごとに若干の傾向変化はあるが、「数的処理(数学的思考)」が重要視される傾向は続いている。

専門試験は範囲が広いので、早めの対策が肝心。

合格までの流れ

書類提出(エントリー)

1次試験(筆記)

2次試験(面接・集団討論・適性検査等)

最終合格・内定

「知らないと損する」受験資格・併願のコツ

受験資格(年齢・学歴・資格)は、区分・自治体によって細かく異なります。例えば「30歳未満」「○年度末に卒業見込み」など制限も。

併願(複数受験)はほとんどの公務員試験で可能。ただし日程が被る場合があるため、早めにスケジュールを組み立てることが合格への近道です。

まとめ:公務員試験の「全体像」をまずつかもう

「どの区分を、どの自治体・職種で受験するか」を早めに決めることが成功のカギ。

そのためには「試験の種類・内容・日程」を正確に把握しておく必要があります。

情報は公式ガイド本やHPで「最新」を確認!

「わからないことは予備校やアドバイザー、現役公務員に聞く」も効率UPのコツです。

情報収集は何から始める?「公務員本・無料ガイド」活用術

「公務員になりたい」と思ったとき、まず直面するのが「何から調べ始めればいいのかわからない」という悩みです。

公務員試験は種類が多く、ネット上の情報も断片的で、どこから手をつけるべきか迷いがち。

ここでは、効率的かつ信頼性の高い情報収集法を、元県職員の視点で具体的に解説します。

まず読むべき!無料の公務員試験入門ハンドブックとは

今、最も効率よく「公務員試験の内容」「職種の違い」「受験戦略」などをまとめて把握できるのが、資格スクール大手クレアールが発行する『公務員試験入門ハンドブック』です。

公務員試験入門ハンドブックの特長

全88ページの充実内容が“完全無料”で請求可能

公務員の基本知識、試験の流れ、職種ごとの違い、合格体験談まで網羅

最新の試験傾向や合格率、ボーダーラインも詳しく掲載

合格者の失敗談や「やってはいけないNG集」など、現場目線の実用情報も充実

こんな人におすすめ

これから本格的に公務員試験対策を始めたい

どんな職種・区分があるのか、まず全体像を知りたい

公式な信頼性の高い最新情報を得たい

合格体験談やリアルなアドバイスがほしい

POINT

講座勧誘は一切なし。メール配信も簡単に解除可能で安心です。

クレアール合格実績

ちなみに、2023年度公務員試験ではクレアールから「313名」の合格者がでています!(実人数)

~クレアール 2023年度 最終合格先~

【国家公務員】(一例)

国家総合職(人間科学)、国家一般職(大卒程度、高卒程度)、国税専門官、労働基準監督官、裁判所一般職、税務職員、法務省専門職など

【都道府県庁】

北海道、岩手県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県

【特別区・政令市】

特別区(23区)、仙台市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市、熊本市

【市町村】(一例)

盛岡市、宇都宮市、川越市、千葉市、八王子市、厚木市、長岡市、四日市市、東大阪市など

【警察官・消防官】(一例)

宮城県警察、茨城県警察、警視庁、東京消防庁、名古屋市消防、大阪府警察、大阪市消防、兵庫県警察など

(引用:クレアールHP)

市販のおすすめ公務員本・ガイドブックも紹介

「まず1冊で公務員試験全体を把握したい」「独学の参考書も知りたい」という方には、以下の市販本もおすすめです。

初心者向け・全体把握におすすめ

『公務員試験 現職人事が書いた公務員になりたい人への本』(実務教育出版)

『落ちる勉強法受かる勉強法』(エクシア出版)

独学者向け・実践的な対策本

『スーパー過去問ゼミ』シリーズ(実務教育出版)

『畑中』シリーズ(エクシア出版)

どの本を選べばよいか迷ったら、「最初の一冊」は全体ガイド型の本+入門ハンドブックを併用するのが効率的です。

ネットやSNS、先輩の体験談の活かし方

現代では、ネットやSNS、YouTubeでも公務員情報は手軽に入手できます。

ただし、情報の真偽や鮮度に注意!

公式HPや大手予備校の情報と照らし合わせて確認することが大切です。

効率的な情報収集のコツ

【公式】各省庁・自治体の採用情報HPは必ずチェック

SNSやYouTubeは「最新の受験体験談」や「勉強法」などに活用(信頼できる発信者を選ぶ)

先輩や合格者に直接話を聞く(OB/OG訪問やオンライン座談会も活用)

【まとめ】まずは「網羅的で信頼できる本」から情報収集をスタート

最初の一歩は、体系的で信頼できるガイド本を手に入れること

ネットは最新情報・体験談収集に活用、ただし情報の取捨選択は慎重に

迷ったときは、「公務員試験入門ハンドブック」+市販の入門書1冊で「全体像」をつかむ

情報収集で差がつく時代!出遅れないためにも、早めに正しい情報源を確保しましょう

最短合格への近道!勉強方法・戦略を決めよう

「公務員になりたい」と思っても、試験までの道のりは長く、勉強方法や学習計画を間違えると、時間や労力を無駄にしてしまうことも。

ここでは、最短で合格を勝ち取るための王道パターンと、あなたに合った学習スタイルの選び方を解説します。

独学・通信講座・予備校 それぞれのメリット・デメリット

公務員試験対策は、大きく分けて「独学」「通信講座」「予備校通学」という3つのスタイルに分類されます。

それぞれの特長とおすすめタイプを詳しく見ていきましょう。

独学で合格を目指す

メリット

費用が圧倒的に安い(テキスト代のみで済むことも)

自分のペースで進めやすい

マイペースな人や、試験勉強に慣れている人に最適

デメリット

情報収集や学習計画立案をすべて自分でやる必要がある

モチベーション管理が難しい

最新の試験傾向をキャッチしにくい場合も

通信講座で効率重視

メリット

最新の試験傾向に合わせたカリキュラムで学べる

自宅学習とプロ講師のサポートが両立できる

添削指導や質問対応も充実(予備校による)

デメリット

独学よりは費用がかかる(10~30万円程度が相場)

モチベーション維持やスケジューリングは自分次第

【ワンポイント】

「仕事や学業と両立しながら効率よく学びたい」「情報の信頼性を重視したい」人に特におすすめ。

クレアール・スタディング・アガルートなど、オンライン完結型の通信講座も近年人気です。

【参考記事】

【元公務員が厳選】公務員通信講座おすすめ12選と選び方ガイド(2025年版)

予備校通学で本格サポート

メリット

講義・模試・個別面談など、合格までの徹底サポート

同じ志望の仲間と切磋琢磨できる

面接練習やグループ討論など対人対策も万全

デメリット

費用は最も高額(30万~40万円前後が一般的)

通学の手間・時間がかかる

地方在住者や働きながらの受験にはハードルが高い場合も

勉強開始時期・必要な勉強時間の目安

「いつから、どのくらい勉強すれば合格できるのか?」は多くの受験生の最大の疑問。

最新データや合格者の体験から、目安をまとめます。

勉強開始時期のモデルケース

大学3年生の冬~春からスタート(本格対策:1月~3月)

社会人や再チャレンジの方は、できれば「受験前年の秋~冬」には準備を始めたい

必要な総勉強時間の目安

大卒程度(行政職・一般職):約800~1,000時間

教養試験のみ:500~600時間

【参考記事】

公務員試験の勉強はいつから始めるべき?合格に必要な勉強時間とスケジュールの立て方【元県職員が解説】

合格者のおすすめ勉強法&失敗談・成功談

【合格者の声・まとめ】

「最初に公務員試験入門ハンドブックで全体像を把握→勉強の優先順位がつけやすくなった」

「苦手科目(数的処理や論文)は早めに対策。独学なら、YouTubeや市販本もフル活用」

「面接カードやエントリーシートの添削は第三者にチェックしてもらうと自信につながる」

「勉強の“量”より“質”。過去問演習と復習を徹底するのが一番効率的だった」

【失敗談】

「情報収集が遅れ、併願先や日程ミスで受験機会を逃した」

「独学で孤独になり、途中でモチベーションが下がった」

「模試や面接練習を軽視し、直前で焦った」

あなたに合った戦略で最短合格を目指そう

自分の性格やライフスタイル、予算に合わせて勉強法を選択

「どうしても迷ったとき」「独学に不安があるとき」は、通信講座や予備校の無料相談も活用しよう

早めの情報収集+計画的な学習が、公務員試験合格の鉄則です

無料で手に入る「公務員試験入門ハンドブック」の申込方法・口コミ体験

(実物写真)

「公務員になりたい」「まずは全体像を把握したい」と思った方に一番おすすめできるのが、クレアールの『公務員試験入門ハンドブック』です。

このハンドブックは私も実際に利用しましたが、無料とは思えないほど内容が濃く、合格への最初の一歩にぴったりです。

申込手順をわかりやすく解説(画像・リンク付)

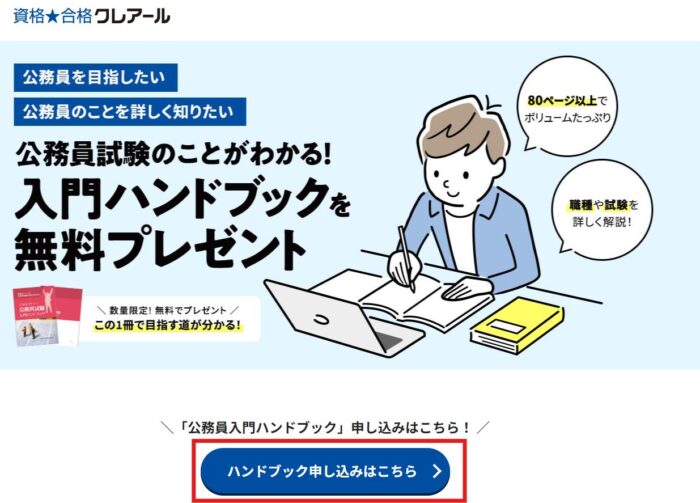

① まずは下のリンクからクレアールHPにいき、「ハンドブック申し込みはこちら」をクリックして資料請求フォームに進んでください。

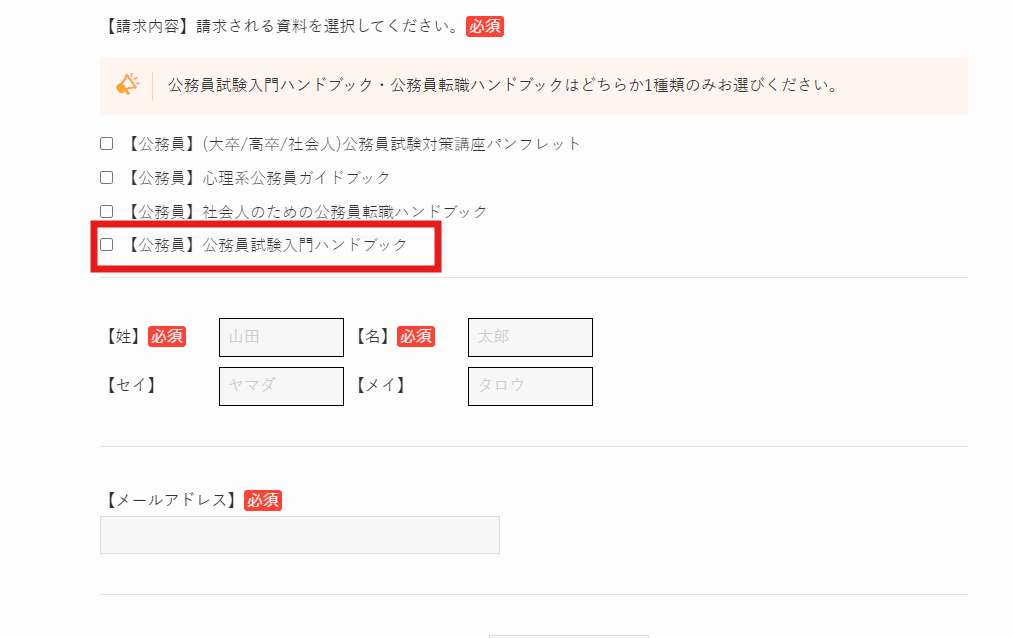

② 必要事項を入力し、請求内容の欄で「公務員試験入門ハンドブック」にチェックをいれてください。

(必須の欄だけ入力すればOK)

(参考)実際の画面で説明↓(クレアールHPより転載)

①「ハンドブック申し込みはこちら」をクリック

②「公務員試験入門ハンドブック」にチェックを入れて必要事項を入力し請求

請求して早くて次の日には手元に届きます。(私が請求したときは1日で届きました!)

もちろん送料無料です!

【POINT】

スマホからでも簡単に申し込める!

申込み時に講座への勧誘や電話営業は一切ありません。

メールも最小限(不要なら簡単に配信停止が可能)。

実際に利用した体験談・口コミ

【私の体験談】

私は独学受験だったため、とにかく情報が欲しくて「無料だからダメ元で…」と申し込んでみました。届いてみると全88ページで、

公務員の種類や区分

試験の全体像・内容

合格体験談・NG集

勉強法や併願例

まで、初心者~経験者まで役立つ情報がギッシリ!

特に「やってはいけない勉強法」や「合格者が苦労したこと」コーナーは、どの市販本にもない“生きたアドバイス”が満載です。

【読者の口コミ】

「ネットで見た無料資料とは思えないボリュームで、最初の疑問が一気に解消しました!」

「勉強のスタートダッシュが切れたので、今から挑戦する人にぜひ勧めたい」

「自分の適性や併願戦略も考えやすくなった」

無料請求後の流れや注意点

資料が届いた後に勧誘はある?

→ ほぼありません。たまに情報メールが来ますが、必要なければ配信停止OK。申込に不安はない?

→ 氏名・住所等の個人情報は最低限のみ。講座受講義務など一切なし!請求してよかった点は?

→ 独学でも自分の受験戦略が立てやすくなり、「最初に読む本」として友人にもすすめました。

【注意】必ず公式サイト・正規ルートから申し込もう

一部、古い資料や第三者が配布している例も見られます。

必ず「公式サイト↓」から直接申し込むことで、最新版が手に入ります。

【Q&A】よくある質問

Q. 無料でもらっても大丈夫?本当に勧誘されない?

A. はい、全く問題ありません。筆者自身も勧誘はありませんでした。

Q. どれくらいで届く?

A. 早ければ申し込みの数日後、遅くても1週間以内には届くことが多いです。

私の受験生時代の情報収集(失敗談)

私も大学4年時の公務員試験は独学で勉強していました。

そのため、情報収集の面において、公務員予備校に通っている受験生などと比べるとかなり難がありました。

大学生の当時は、

- 受験したい自治体の採用情報HPをチェック

- 公務員試験に合格した先輩から話を聞く

ぐらいの情報収集方法しかなかったので、あきらかに情報不足状態でした。

もう少し公務員試験に関して最初の段階で詳しい情報を得ていれば、以下のようなメリットがあったと後悔しています。

- 色々と情報を得ることが独学の孤独感が減り、試験への不安が減る

- 併願先を増やすことができる

- ある程度の難易度(競争倍率)を知ることができる

- 合格者の効率の良い勉強方法を知ることができる

- 合格者の面接対策の方法が分かる

こういう苦い経験があるので、受験情報を網羅的に得ることができる入門ハンドブックをまず一読することをおすすめしています。

公務員になりたい人からのよくある質問

ここで公務員になりたい人からよくある質問について、簡単に回答しておきます。

受験の際の参考にしてください。

(全体的に公務員試験について情報を得たい人は、入門ハンドブックを手に入れましょう)

公務員試験の合格率はどのくらい?

2023年度の公務員試験合格率は以下のとおりです。

| 区分 | 合格率 |

|---|---|

| 国・総合職 | 26% |

| 国・一般職 | 43% |

| 都道府県職員 | 31% |

| 特別区 | 39% |

| 政令指定都市 | 22% |

【参考記事↓】

【公務員試験難易度】実はそんなに難しくない?!国・県・市別の合格率まとめ(2023年度)

平均点・ボーダーラインはどのくらい?

2022年度&2023年度の平均点・ボーダーライン(合格者最低得点率)は以下のとおりです。

- 国家公務員(総合職)の教養試験の平均得点率 → 約42%

- 国家公務員(一般職)の教養試験の平均得点率 → 約57%

- 国家公務員(就職氷河期世代枠)の教養試験のボーダーライン → 50%~57%

- 地方公務員(大卒・行政職)の一次試験(教養+専門)ボーダーライン → おおよそ45%~55%

【参考記事↓】

公務員試験(教養・専門・面接)の平均点やボーダーライン(合格者最低点)はどのくらい?

公務員試験はいつから勉強を始めたほうがいいか?

公務員試験の勉強時間の目安は参考書でバラバラです。

(「600時間以上」「1000時間」「大学3年の4月スタート」「大学3年の10月スタート」など)

私の経験をもとにおすすめする勉強開始時期は、「大学3年の冬休みから」です。

【(参考)タイプ別1日あたりの必要勉強時間】

【参考記事↓】

【公務員試験】勉強タイプ別の1日に必要な勉強時間を紹介!(いつから勉強を始めるべきか分かる)

まとめ|最初の一歩は「正しい情報収集」から

「公務員になりたい」と思ったら、まずやるべきは――

自分に合った職種・区分や試験内容を、体系的かつ最新の情報で把握することです。

ネットやSNSにはたくさんの体験談や勉強法があふれていますが、断片的な情報や誤情報に振り回されて遠回りしてしまう人が本当に多いです。

そこで、最初に“信頼できる公務員本・無料ガイドブック”を一冊しっかり読むことが、合格への最短ルートです。

特に「公務員試験入門ハンドブック」は、公務員志望者の悩みや疑問に“網羅的”に答えてくれる一冊。

迷いがちな受験勉強や併願戦略、面接対策まで、幅広くサポートしてくれます。

情報収集で「合否」が決まる時代

効率的な情報収集=合格までの時間短縮&成功確率UP

「知らなかった…」では済まされない重要なポイントも多数

早めの準備・計画立てが“安心感”と“自信”につながります

まずは無料でできる“最初の一歩”を!

今やるべきことはただ一つ。

「公務員試験入門ハンドブック」を無料で請求し、自分の志望先や試験区分を明確にしよう!

「何をどう調べればいいかわからない」→ガイド本で一発解決

「独学か通信講座か迷う」→勉強法比較や体験談で納得できる選択

「モチベーションが続かない」→合格者のリアルな声と実体験で勇気がもらえる

迷っている時間も貴重な受験勉強の一部です。

「思い立った今」こそ、行動のチャンス。

まずは1クリックで“合格へのスタートライン”に立ちましょう!↓

【関連記事】

- 公務員に転職したい社会人におすすめの本を紹介(試験区分や日程等の情報収集はこれで完璧)

- 元県庁職員による公務員メリット大全(公務員になって本当に良かったところ27選)

- 公務員に就職・転職する前に絶対に知っておきたいデメリット(元県庁職員の本音)

- 公務員試験独学受験生必見!最新のおすすめ参考書10選(教養試験・大卒程度)

- 【生協公務員講座】特徴&公務員予備校との比較(合格実績が高い大学なら生協講座はおすすめ)