- 大学を卒業したら地元で地方公務員として働きたい

- 公務員に転職して前職で培った力を地域貢献に役立てたい

- 売上を考えないで純粋に人の役に立つ仕事をしてみたい

- 田舎で第二の人生を歩みたい

- もうブラック企業は嫌だ

などの理由から「地方公務員」を目指す人も多いのではないでしょうか。

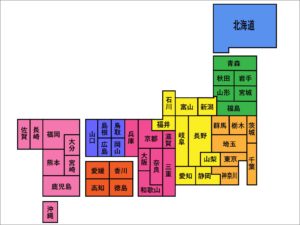

ただ、「地方公務員」といってもその種類・職種は多く、行政職以外にも思っている以上に様々な仕事があります。

そこで今回は地方公務員を目指す人の選択肢が少しでも増えるよう、以下の「地方公務員の種類(職種)」について、ご紹介します。

(東京都や特別区などは今回の記事では除きます。)

- 都道府県職員

- 市役所職員

- 警察(警察事務職、警察官)

- 教育(教員、実習助手)

- 消防

- (参考)国立大学職員

地方公務員試験の特徴

地方公務員になるには、公務員試験に合格する必要があります。

職種ごとにいくつかの試験区分があるので、まずはそれについて紹介します。

試験区分がたくさんある

まず地方公務員の試験区分ですが、おおよそ下記のとおり区分されています。

- 大学卒業程度(上級試験)

- 短期大学卒業程度(中級試験)

- 高校卒業程度(初級試験)

- 社会人経験者枠(民間企業等職務経験者枠)

- 障害者枠(身体障害者・精神障害者など)

- 就職氷河期世代枠(30代後半以降の人が受験でき、学歴・職歴は一切関係ないのが特徴)

【参考記事↓】

試験区分に応じて試験内容が違う(試験勉強の範囲が変わる)

一般的に公務員試験では、以下の科目が課されます。

- 教養試験

- 専門試験

- 論作文試験

- 集団討論

- 個別面接

- 適性検査

自治体によっては、SPIを導入して教養試験や専門試験をなくしたり、そもそも筆記試験を全てなくして面接試験のみにした自治体が多くあります。

さきほどの区分ごとでみると、以下がスタンダードです。

- 大学卒業程度 →教養試験orSPI、専門試験、論文試験、集団討論、個別面接、適性検査

- 短期大学卒業程度→教養試験orSPI、専門試験、論文試験、集団討論、個別面接、適性検査

- 高校卒業程度 →教養試験orSPI、作文試験、個別面接、適性検査

- 社会人経験者枠 →教養試験orSPI、集団討論、個別面接、適性検査

- 障害者枠 →教養試験orSPI、作文試験、個別面接、適性検査

- 就職氷河期世代枠→教養試験orSPI、作文試験、個別面接、適性検査

(自治体により差がありますので必ず自治体HPに掲載されている受験案内で確認を!)

学歴は関係ない

公務員試験は学歴が関係ありません。(免許資格職は除く)

ですが、大学卒業程度の試験は、高校3年生や短大生では受験できない場合があるので注意してください。

また、理系学部出身で行政職を受験することは可能ですし、文系学部で技術職を受験することは可能です。

年齢制限は緩い

実は、公務員試験は年齢制限がかなり緩いです。

大学卒業程度の試験も30歳や35歳の社会人でも受験できます。(自治体で異なる)

社会人枠や障害者枠ではなんと59歳までの人が受験できる自治体もあります。

社会人は年齢制限さえ満たしていれば、「一般枠」で大学生と一緒に競ってもいいし、「社会人枠」で他の社会人とだけ競うことも可能です。

また、高校卒業程度の試験を大学生や社会人が受験しても構いませんが、年齢制限を課している自治体が多いです。

ちなみに、小中学校事務職は高校卒業程度の試験となっていますが、年齢制限が緩和されていることが多く、例えば長野県では35歳まで受験可能です。

(自治体によっては、学校事務職を大卒程度と高卒程度に区分しているところもあります。)

都道府県職員の職種

地方公務員といっても、職種は様々です。

まずは県職員の例をみてみましょう。

【都道府県職員の職種】

- 行政職

- 技術職

- 小中学校事務職

行政職

「行政職」は県庁、現地機関(地域振興局、県税事務所、保健福祉事務所、建設事務所など)、県立病院、教育委員会、高校などで働きます。

仕事内容は、

- 企画立案

- 調査

- 連絡調整

- 相談業務

- 予算

- 経理

- 庶務

- 税金の賦課徴収

- 許認可

など、ありとあらゆることをします。

異動は係員クラスだと約3~4年、係長以上クラスだと約1~2年ごとにあります。

そのたびに全く新しい部署に異動し、業務を一から覚える必要があり、異動後の4月5月6月あたりは精神的に中々ハードです。

国(総務省、経済産業省など)や市町村、民間(銀行、大手企業など)に出向する場合もあります。

現地機関だけを異動したり、本庁(県庁)と現地機関を交互に異動したり、本庁内(県庁内)だけを異動する人もいます。

異動先の希望は11月頃に管理職と面談があり、ある程度聞いてはくれますが、理由(介護、子育て、病気など)がある人の希望が優先されることが多いです。

技術職

技術職には以下のような職種があります。

- デジタル

- 社会福祉

- 心理

- 化学

- 電気

- 機械

- 農業

- 水産

- 林業

- 総合土木

- 建築

- 薬剤師

- 保健師

- 獣医師

- 管理栄養士

- 環境

- 司書

行政職と技術職は受験時の専門試験で内容に違いがあります(教養試験は共通)。

仕事内容は完全に専門分野のみで、行政職のように全く違う仕事に異動になるということは滅多にありません。

また、希望を出せば、技術職から行政職に移ることができます。

(面接や条件などがあるみたいです)

【参考記事↓】

【公務員】行政職と技術職の違い(仕事内容・給料・忙しさ・異動・出世・偉さ)

小中学校事務職

小中学校事務職は、公立小中学校で事務(総務や経理など)を専門に行う職種です。

異動先は小中学校だけに限られます。

試験区分は高校卒業程度となっている場合が多いですが、年齢制限がゆるく、大学生や社会人の受験生もいます。

私は年齢制限ぎりぎりの34歳で受験し、約1年勤めました。

ちなみに、高校事務は行政職の県職員が行います。

【参考記事↓】

おすすめの公務員「学校事務」の試験の特徴!高倍率だけど専門試験がない。

政令指定都市&市町村職員の職種

つづいて、「政令指定都市職員」と「市町村職員」ですが、募集職種や採用人数は各自治体で差があります。

【政令指定都市職員、市町村職員の職種】

- 行政職

- 技術職

- 現業職

行政職

都道府県職員に比べて、より住民の生活に直結する仕事が多く、住民の窓口的な仕事が多いです。

行政職の仕事内容は、以下のように多岐にわたります(一例)。

- 施策の企画・調整

- 予算編成

- 農業・商業・工業

- 文化

- スポーツ振興

- 地域福祉

- 税

- 保険

- 年金

- 環境

- 戸籍

試験内容等はほぼ都道府県職員と同様です。

異動も県職員と同様に数年後ごとにあり、県に出向することもあります。

給料については、自治体で差があり、都道府県職員よりも高い給料が支給されている市町村もあります。

【参考記事↓】

地方公務員(都道府県・市区町村別)の年収・給与・ボーナスランキング!県職員vs市職員vs国家公務員

技術職

技術職の種類は自治体によってかなり差があります。

職種としては以下のようなものがあります。

- 社会福祉

- 精神保健福祉士相談員

- 土木

- 水道

- 建築

- 電気

- 機械

- 農業

- 学芸員

- 林業

- 畜産

- 心理

- 消防士

- 保健師

- 保育士

- 小中学校事務

- 管理栄養士

- 化学

- 獣医師

- 臨床検査技師

- 情報処理

- 造園

- 衛生監視員

- 司書

- 栄養士

- 学校栄養職員

- 自動車検査技師

この場合、県の小中学校事務職は政令指定都市を除く市町村を異動することになります。

現業職

現業職は国および地方公共団体の非権力的な業務の職のことをいいます。

(ちょっと分かりづらいですね)

現業職の基準は自治体で違う場合があります。

例を挙げると、以下のような職種があります。

- 公用車の運転手

- 清掃作業員

- 学校用務員

- 給食調理員

- 守衛

- 学童クラブ職員

警察の職種

つづいて警察です。

警察の職種は大きく3つあります。

- 警察官

- 警察行政職

- 警察技術職

警察官

「警察官」は各都道府県で採用していて、採用試験は行政職と同じように大卒と高卒の区分があります。

試験には教養試験や専門試験のほかに、身体的条件や体力検査があります。

- 身体的条件:視力、色覚など

- 体力検査:20mシャトルラン、上体起こし、反復横とび、立ち幅跳び、握力など

警察官として採用されると、まず警察学校に入校し、大卒は6ヶ月間、大卒以外は10ヶ月間、みっちり警察官に必要な基礎を教え込まれます。

警察学校を卒業後は原則として交番に配置となります。

警察官も警察行政も身分は地方公務員(県職員)です。

警察行政職

「警察行政職」は警察官とは全く異なります。

仕事内容は、以下のようなものです。

- 企画立案

- 調査

- 連絡調整

- 会計事務

- 庶務

- 広報

- 統計分析

- 情報システム管理

大卒程度と高卒程度の試験区分がありますが、仕事内容は基本変わりありません。

警察の行政職については、都道府県行政職と一緒に試験を行う場合と、警察本部が試験を行う場合があります。

採用後の警察学校についてですが、警察官のように長期に入校することはありませんが、警察官の教養を学ぶために短期的に警察学校に入校します。

(期間は数週間~1ヶ月程度。自治体により違います)

警察技術職

警察の技術職として、以下のような専門職が採用されています。

- 少年警察補導員

- 科学捜査(化学、生物、電気)

- サイバー犯罪捜査官

- 交通工学

- 航空操縦士

教育の職種

つづいて教育の職種です。

公立学校教員

当然ですが「教員」として働くには教員免許が必要です。

ただし、教員免許をもっていない社会人でも、今は通信制大学で教員免許を取得できます。

働きながら教員免許をとり、民間企業から小学校の先生などに転職する人もいます。

教員は小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、教育委員会などで勤務します。

昨今、教員の競争倍率は低下傾向にありますが、自治体によってバラツキがあります。

例えば、

鳥取県 7.5倍

東京都 1.8倍

熊本県・鹿児島県 1.2倍

と差があります。

(参考:文部科学省「令和6年度公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント」小学校の場合)

また、校種・教科によっても倍率は違い、

小学校は2.3倍

中学で4.3倍

高校で4.9倍

地理・歴史や保健体育の倍率が国語・英語・算数より高い傾向にあります。

教員は大変な仕事ですが、なかでも教頭の忙しさは半端なものではありません。

また、担任を持つか持たないか、部活の顧問になるかならないか(自分の全く知らない部活の顧問はかなりシンドイ)で、かなり仕事量に差がありました。

高等学校実習助手

意外と知られていませんが、教員免許を持っていなくても高校で理科・工業・農業・水産などの実験・実習のサポートをする「実習助手」という職種があります。

サポートだけでなく、実際の校務分掌(生徒指導や進路相談や部活顧問など)にも携わっている実習助手もいます。

実習助手については、こちらの記事で解説しているので、よければご覧ください。

【参考記事↓】

実習助手になれば教員免許がなくても学校で働けます!(採用試験体験談あり)

消防の職種

消防も地方公務員になります。

消防士

消防士は各自治体で大卒程度(上級)と高卒程度(初級)で分けて募集・採用しています。

仕事内容は、消防本部や各消防署で以下のようなことをします。

- 消防行政の企画立案及び運営

- 火災や救急の現場活動

- 消防関連設備の査察

- 火災予防

- 建築同意

- 危険物規制

- 司令・通信

- 研究開発

- 音楽演奏などを通じた広報活動

消防士の採用試験の特徴として、筆記試験のほかに、体力検査があることです。

体力検査の内容ですが、

- 2023年度横浜市:腕立て伏せ、懸垂、SST(シャトル・スタミナ・テスト)

- 2023年度名古屋市:上体起こし、握力、長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び、20mシャトルラン

となっています。

また、競争倍率ですが、

- 2023年度横浜市:受験者457人、合格者60人、最終競争倍率7.6倍

- 2023年度名古屋市:受験者357人、合格者102人、最終競争倍率3.5倍

となかなかの高倍率となっています。

(引用:令和5年度横浜市大学卒程度等採用試験実施状況・結果、令和5年度名古屋市第1類・免許資格職採用試験実施状況)

消防(救急救命士)

すべての自治体ではないですが、救急救命士の募集・採用を行っている場合があります。

救急救命士枠を受験するためには、救急救命士の資格が必要となります。

仕事内容は、消防士と同じく消防業務に従事しますが、以下のことも専門に行います。

- 救急現場活動

- 消防本部における救急指導業務や企画立案業務

また、救急救命士にも受験時に体力検査が課せられている自治体もあります。

救急救命士の競争倍率ですが、

2023年度横浜市(大卒程度):受験者97人、合格者16人、最終競争倍率6.1倍

2023年度さいたま市(大卒程度):受験者70人、合格者7人、最終競争倍率10.0倍

とこちらもかなりの高倍率となっています。

(引用:令和5年度横浜市大学卒程度等採用試験実施状況・結果、令和5年度さいたま市試験・選考の実施状況)

(参考)国立大学職員

「国立大学職員」は、以前は人事院が行う国家公務員採用試験で採用されていました。

しかし、平成16年に国立大学が法人化したのに伴い、現在採用試験は国立大学法人等が合同で実施しています。

(たまに大学独自で採用試験を行う場合もあります。)

試験地区が分かれていて、北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地区から自分が働きたい国立大学がある地区で受験をします。

試験区分は以下のようなものがあります。

- 事務

- 図書

- 技術(電気、機械、土木、建築、化学、物理、電子・情報、資源工学、農学、林学、生物・生命科学)

また、年齢制限があり、30歳までの人しか受験できません。

(各大学で行っている独自採用試験の場合は年齢制限が緩和されます)

国立大学法人等の合同採用試験で教養試験を受け、それに合格した人の中から入りたい国立大学採用試験の2次試験を受験します。

仕事内容は

- 教育・研究支援業務

- 地域連携

- 産学連携・知的財産などの社会連携

- 国際交流・留学生支援

- 総務

- 財務

など大学の運営業務を幅広く行います。

【関連記事↓】

公務員から国立大学職員へ転職!中途採用(独自採用)もあり!(ただし公務員ではない)

まとめ

ここまで地方公務員の職種について、ご紹介してきました。

地方公務員には様々な職種があり、それぞれ仕事内容に大きな違いがありますので、受験する際は、よく吟味してください。

できれば現役公務員に直接会える説明会などに行って、どのような仕事をしているのか聞いてみることをおすすめします。

インターンを受け付けているところもありますが、インターン生はお客様扱いになるので、あまり業務を体験できずに終わることが多いと思います。が、やらないよりはマシです。

公務員に就職や転職をしたあとに、「こんなはずではなかった」とくれぐれもならないよう、受験前に検討してください。