公務員の休日は基本的にはカレンダーどおりで、土日祝日がお休みです。

この休日のほかに「休暇制度」があり、その手厚さは民間企業以上となっていて、公務員の魅力の一つだといえます。

今回は、そんな公務員の休暇制度について、代表的な4つをご紹介します。

- 年次休暇

- 療養休暇

- 特別休暇

- 育児休暇

※自治体ごとで期間等に違いがある場合がありますのでご注意ください。

【この記事を書いた人↓】

年次休暇(有給)

年次休暇は1月~12月の1年につき「20日」取得することが可能です。

最大で20日間を翌年へ繰り越せるので、2年間一切休暇を取得しないと「40日」の年次休暇が取れる状態となります。

1日単位だけでなく、1時間単位での取得も可能です。

【参考記事↓】

【新人公務員】有給休暇(年次休暇)の取り方をサクッと解説!(取得理由は不要)

療養休暇

療養休暇中の給料は100%支給されます。

期間には制限がありますが、安心して治療ができます。

ただし、30日を超える療養休暇の場合はボーナスが減額されますし、通勤手当が支給されません。

また療養休暇が7日間を超える場合は、「医師の診断書」を所属長に提出する必要があります。

療養休暇には次の種類があります。

- 負傷や疾病(公務中や通勤中の場合)

- 負傷や疾病(公務や通勤以外の場合)

- 妊娠障害

- 出産(妊娠4ヶ月未満)

- 出産(妊娠4ヶ月以上)

- 生理日

負傷や疾病(公務中や通勤中の場合)

3年間療養休暇を取得可能です。

負傷や疾病(公務や通勤以外の場合)

90日間(精神疾患などは180日間)取得可能です。

疾患の種類によって、90日と180日に分かれます。

うつ病で長期に休む場合、最初の180日間は療養休暇を取得することになり、その間は給料満額支給されます。

それ以降は休職扱いとなり、月給の80%が支給されます。

【参考記事↓】

【公務員】うつ病発症から休職、復職までの流れ。休職できる期間と給与は?

妊娠障害

14日間取得可能です。

出産(妊娠4ヶ月未満)

分べん日の日から14日以内で取得可能です。

出産(妊娠4ヶ月以上)

分べん予定日前8週間目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日まで取得可能です。

生理日

生理日において勤務することが著しく困難である場合、その都度必要と認める期間を休むことができます。

特別休暇

特別休暇は年次休暇とは別に取得できる休暇です。

特別休暇期間中は基本的に給料は満額支給されます。

種類がたくさんあるので代表的なもの5つを挙げます。

- 夏季休暇

- 忌引休暇

- 結婚休暇

- 妊娠中の健康診査及び保健指導

- 介護休暇

夏季休暇

7月1日から9月30日までの間に、5日間取得可能です。

【参考記事↓】

公務員の夏季休暇の日数は3日間?5日間?6日間?あとお盆休みはある?

忌引休暇

死亡した人次第で取得できる日数が変わります。

- 配偶者の場合は10日間

- 父母の場合は7日間

- 祖父母の場合は3日間

- 叔父叔母は1日間

- 配偶者の父母は7日間

などとなっています。

【参考記事↓】

国家公務員、地方公務員の忌引の日数は?(自治体によって日数が異なる)

結婚休暇

連続する7日間(週休日、休日を含まない)お休みを取ることが可能です。

この休暇を利用して、ハネムーンに旅立つ新婚さんがほとんどです。

【参考記事↓】

公務員の結婚休暇の日数は?いつまでに取らないといけない?(自治体によって異なる)

妊娠中の健康診査及び保健指導

妊娠満23週までは4週間に1回

妊娠満24週から満35週までは2週間に1回

妊娠満36週から分べんまでは一週間に1回

分べん後1年まではその間に1回

その都度必要と認める期間休みを取ることができます。

介護休暇

要介護者を介護する場合、1年間に5日間休暇を取得可能です。

育児休暇

上記の療養休暇の中で挙げた出産、妊娠以外の項目の育児休暇を6個挙げます。

基本的に全て男性も取得可能です。

- 育児参加休暇

- 配偶者出産休暇

- 育児休業

- 育児短時間勤務

- 部分休業

- 育児時間

育児参加休暇

男性が取得できるもので、出産予定日の6週間前の日から出産後8週間までの期間中5日間取得できます。

【参考記事↓】

男性国家公務員の「育児休業」取得率急増中!給与は?昇給は?出世に影響は?

配偶者出産休暇

男性が取得できるもので、入院の日から出産後2週間までの期間中3日間取得できます。

育児休業

子が3歳に達する前日まで取得可能です。

育児休業中は給与無給及び昇給抑制となります。

ただし、共済組合から子が1歳に達する日まで「育児休業手当金」が支給され、最初の180日間は給料の約67%、残りの期間は約50%がもらえます。

育児休業はもちろん男性も女性と同様に取得できます。

育児短時間勤務

休暇ではありませんが、子が小学校就学するまでの間、勤務時間をいくつかの時間から選択することができ、子供の送り迎えがしやすくなります。

部分休業

子が小学校に就学するまでの間に1日2時間取得できます。

育児時間

子が3歳に達する前日まで1日1時間程度取得できます。

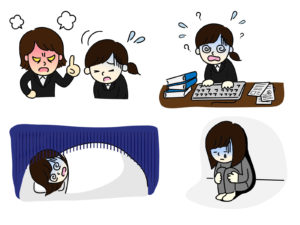

公務員の休暇のとりやすさは?(経験談)

休暇ですが、基本的に業務に影響がでなければ私は自由に取得できていました。

休暇理由を管理職に言う必要は一切ありません。

ただし、仕事は基本誰も処理してくれないので、休暇をとった分、つけは回ってきます。(仕事の内容にもよります)

多忙な部署だと、平日に休暇をとるとその分土日にサービス残業をして仕事を片付けることも多々あります。

忙しくない職場であれば、どんどん有給を取る職員もいますし、毎月1日定期的に有給を消化している職員もいました。

まとめ

以上、公務員の休暇制度について簡単にご紹介しました。

この他にもボランティア休暇、リフレッシュ休暇(決められた勤続年数勤めた職員に5日以上休みが与えられる)などまだまだたくさんあります。

このあたりは民間企業よりも恵まれていると思います。(大企業には勝てないと思いますが)

民間企業で、男性社員が育児休暇を1年も取得したら出世に悪影響がでるのではないでしょうか。

そんな恵まれている公務員の休暇ですが、カレンダーどおりなので、民間企業が大型連休にする「お盆」や「ゴールデンウィーク」は普通に出勤日となります。

ここまでお読みいただき本当にありがとうございます。

他にも公務員記事を書いていますので、良かったらご覧ください。