「公務員って、本当に安定していて、年収も高いの?」

「自治体によって差があるって聞くけど、実際どのくらい違うの?」

「ボーナスはどの程度もらえるの?」

こんな疑問を持って、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。

私自身、地方公務員(県職員)として9年間働き、給与明細を100枚以上見てきました。

そしてFP(ファイナンシャルプランナー)として、公務員の家計相談にも携わってきました。

結論からいうと、公務員の給与は「安定しているけれど格差も大きい」です。

特に、東京都と地方の小規模自治体では、年間100万円以上の差が生じることも珍しくありません。

ただし、単に年収ランキングを眺めるだけでは、公務員の給与の本質は見えてきません。

なぜなら、給与は

基本給

各種手当(地域手当・通勤手当・住居手当など)

期末・勤勉手当(ボーナス)

で構成され、自治体の財政状況・物価・採用状況によって大きく左右されるからです。

さらに、年収を判断するうえでは、実際の手取り額や生活コスト(家賃や車必須問題)まで考えないといけません。

同じ額をもらっていても、都市部と地方では、使えるお金=可処分所得が大きく異なるためです。

この記事では、国の最新データと、私自身の経験をもとに、

公務員の年収・月給・ボーナスの平均額

都道府県・政令市ランキング

実際の手取り額と生活リアル

公務員の昇給カーブ

公務員の年収は本当に高いのか?という本音

を、初心者の方にも分かりやすく、かつ他の記事にはない“リアル”を交えてお伝えします。

公務員を目指す人・現役公務員どちらにも役立つ、保存版ガイドです。

次の見出しから、データをもとに徹底解説します。

【この記事を書いた人↓】

公務員の給与体系と年収の決まり方

「公務員の給与は安定」とよく言われますが、仕組みを見ると意外と複雑です。

まずは、給与がどのように決まるのか、図解しながら整理します。

公務員の「給与」と「給料」は違う(まずここを押さえる)

まず、多くの方が混同しやすいポイントです。

| 用語 | 意味 | 含まれるもの |

|---|---|---|

| 給料(基本給) | 毎月の基本給 | 号給(給与表のランク) |

| 給与 | 給料+諸手当 | 地域手当、住居手当、時間外手当(残業)など |

| 年収 | 給与+ボーナス | 年間総額 |

公務員は各自治体の給与表+号給に基づき、昇給していく仕組みです。

公務員の給与はどう決まる?(仕組みを図解)

公務員の給与を決める要素は以下の通りです。

【主な構成要素】

給料(基本給)

地域手当(都市部ほど高い)

通勤手当(公共交通 or 車通勤)

住居手当(最大27,000円など自治体により異なる)

扶養手当(配偶者・子ども)

時間外手当(残業代)

特殊勤務手当(夜勤、危険勤務 など)

【ポイント】

都市部(例:東京都)ほど地域手当が高く、年収差が生まれやすい。

地方との格差の大半はここです。

公務員の昇給制度|毎年必ず上がるが差も出る

公務員は毎年昇給があります(平均約6,000〜8,000円/年)。

ただし、

若手は昇給スピードが速い

昇任(役職が上がる)で一気に上がる

一部の自治体は昇給幅が抑え気味

という差があります。

📝 元職員の体感

私は県庁で9年間勤務しましたが、

20代:年収300〜400万円

30代:年収400〜500万円

係長に昇進した同僚:30代後半で年収600万円台

と、役職に就いた人とそうでない人で大きく差がつきました。

ボーナス(期末手当+勤勉手当)の決まり方

公務員のボーナスは

年2回(6月・12月)※私の自治体では6月30日と12月10日に支給されていた

民間給与水準を参考に調整

勤勉手当は評価で差が出る

で決まります。

評価制度は自治体により異なりますが、優秀な人が多くもらう仕組みは存在します。

「公務員は全員横並び」は誤解。

特に管理職手前から評価差が実年収差に反映されます。

ただ評価制度はあまり機能としているとはいいがたいですが。

【筆者の補足】公務員は「安定して上がる」けど「急には上がらない」

私は民間企業出身の方と話すことが多いですが、多くの人がこう言います。

「公務員って、昇給は安定してるけど、仕事で成果だして一気に年収800万!みたいな世界ではないよね」

その通りです。

公務員は

右肩上がりにじわじわ上がる

大きな昇給は昇進時

年功序列の要素も健在

という仕組みです。

最新データ|地方公務員の年収ランキング

ここでは、総務省「給与・定員等の調査結果」から、地方公務員(一般行政職)の平均年収を比較します。

※記事作成時点の最新公開情報をもとに再構成

※「期末・勤勉手当(ボーナス)」を含む年間給与額

年収比較を読むポイント

| 見るべきポイント | 理由 |

|---|---|

| 自治体ごとの年収差 | 最大100〜150万円差がある |

| 地域手当の有無 | 都市部ほど高い傾向 |

| 平均年齢 | 高いほど年収が高い傾向(経験年数) |

| 財政状況 | 財政力が強い自治体ほど給与が高い傾向 |

年収=自治体の“財政体力”と“地域手当”の影響が大きい

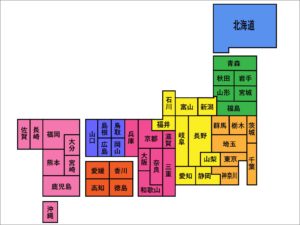

都道府県別年収ランキング

それでは、地方公務員一般行政職の「年収」の平均支給額とランキングを都道府県・政令指定都市別にご紹介します。

なおデータについては、総務省の給与・定員等の調査結果等の「ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等」「期末・勤勉手当の支給状況」の2表を足し合わせて算出しています。(令和7年10月30日確認)

| 順位 | 自治体名 | 平均年収 |

|---|---|---|

| 1位 | 東京都 | 7,394,300円 |

| 2位 | 静岡県 | 6,968,464円 |

| 3位 | 愛知県 | 6,961,400円 |

| 4位 | 神奈川県 | 6,947,180円 |

| 5位 | 大阪府 | 6,866,020円 |

| ~ | ~ | ~ |

| 46位 | 青森県 | 6,063,072円 |

| 47位 | 高知県 | 6,046,560円 |

全体平均 6,526,031円

1位は東京都の7,394,300円、最下位は高知県の6,046,560円となりました。

東京都と高知県とでは、実に、1,347,740円ものひらきがありました。

▶ 筆者感想

東京が頭ひとつ抜けて高い

静岡・愛知など産業基盤の強い県が上位

四国や東北など一部地方は低め

政令指定都市別年収ランキング

それでは政令指定都市平均給与月額ランキングです。

政令指定都市は20団体あります。

| 順位 | 自治体名 | 平均年収 |

|---|---|---|

| 1位 | 川崎市 | 7,421,304円 |

| 2位 | 神戸市 | 7,299,636円 |

| 3位 | さいたま市 | 7,277,496円 |

| 4位 | 名古屋市 | 7,255,580円 |

| 5位 | 千葉市 | 7,241,566円 |

| ~ | ~ | ~ |

| 19位 | 熊本市 | 6,368,476円 |

| 20位 | 札幌市 | 6,173,328円 |

全体平均 6,869,472円

政令指定都市では、1位は川崎市の7,421,304円、最下位は札幌市で6,173,328円となりました。

▶ 筆者感想

- 政令市は総じて高く、県庁より市役所のほうが年収が高いケースも多数。

- 「県庁=高い」は誤解、特に川崎・横浜・名古屋などは水準が高いです。

なぜ自治体で年収差が出るのか(解説)

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 地域手当 | 都市部は10〜20%加算、地方は0〜数% |

| 財政力 | 産業構造・税収で左右 |

| 平均年齢 | ベテラン職員が多いと年収が高く見える |

| 業務量 | 大都市ほど業務が複雑で高度 |

自治体の“経済力”と“物価”が年収を分ける

元職員のリアル:年収差は「生活のしやすさ」で逆転も

私は地方県庁にいましたが、正直、「東京と比べると年収は低いけど、生活は楽」

家賃:都市部より圧倒的に安い

車は必須だが、維持費はそこまで変わらない

住宅ローンも組みやすい

年収だけ見ると都市部が有利ですが、実質手取り(可処分所得)では地方が勝つことも普通にあります。

地方公務員「給与」ランキング(都道府県・市区町村別)

つづいて、地方公務員一般行政職の「平均給与月額」ランキングを都道府県・政令指定都市・市区町村別にご紹介します。

なお、今回紹介するのは「給与」です。

- 「給与」=給料(基本給)+諸手当

- 諸手当=扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当(残業代)等 (※ボーナスは含まない)

また、データは総務省の「給与・定員等の調査結果等」を利用しています。(令和7年10月30日確認)

都道府県別給与ランキング

それでは都道府県平均給与月額ランキングです。

| 順位 | 自治体名 | 平均給与月額 |

|---|---|---|

| 1位 | 東京都 | 458,550円 |

| 2位 | 神奈川県 | 435,215円 |

| 3位 | 静岡県 | 433,647円 |

| 4位 | 愛知県 | 430,525円 |

| 5位 | 石川県 | 430,266円 |

| ~ | ~ | ~ |

| 46位 | 高知県 | 375,030円 |

| 47位 | 青森県 | 372,656円 |

全体平均 404,718円(平均年齢42.4歳)

1位は東京都の458,550円、最下位は高知県の372,656円となりました。

実に、85,894円ものひらきがあります。

政令指定都市別給与ランキング

それでは政令指定都市平均給与月額ランキングです。

政令指定都市は20団体あります。

| 順位 | 自治体名 | 平均給与月額 |

|---|---|---|

| 1位 | 川崎市 | 468,792円 |

| 2位 | 神戸市 | 463,403円 |

| 3位 | さいたま市 | 461,858円 |

| 4位 | 千葉市 | 459,688円 |

| 5位 | 名古屋市 | 457,040円 |

| ~ | ~ | ~ |

| 19位 | 熊本市 | 397,073円 |

| 20位 | 札幌市 | 383,719円 |

全体平均 431,583円(平均年齢41.9歳)

政令指定都市では、川崎市の468,792円が1位、札幌市の383,719円が最下位となりました。

市区町村別給与ランキング

それでは市区町村平均給与月額ランキングです。

市区町村は全国に1,721団体あります。(指定都市を除く)

| 順位 | 自治体名 | 平均給与月額 |

|---|---|---|

| 1位 | 神奈川県 厚木市 | 467,495円 |

| 2位 | 東京都 小金井市 | 462,776円 |

| 3位 | 東京都 三鷹市 | 462,355円 |

| 4位 | 兵庫県 芦屋市 | 462,251円 |

| 5位 | 愛知県 豊田市 | 460,090円 |

| ~ | ~ | ~ |

| 1,720位 | 山梨県 小管村 | 284,334円 |

| 1,721位 | 沖縄県 多良間村 | 276,508円 |

全体平均 391,963円(平均年齢41.9歳)

市区町村では神奈川県の厚木市の467,495円が1位、最下位は沖縄県多良間村の276,508円となりました。

なぜ厚木市が1位なのか、理由がイマイチ思いつきませんでした。

5位の豊田市はやはりトヨタの恩恵を受けていることが理由でしょうか。

また、1位の厚木市と最下位の多良間村で190,987円との差も驚きました。

地方公務員「ボーナス」ランキング(都道府県・市区町村別)

なお、今回のデータは、総務省の「給与・定員等の調査結果等」から引用しています。

地方公務員のボーナス平均支給額

まずは地方公務員のボーナス平均支給額です。

| 区分 | ボーナス計(期末手当+勤勉手当) |

|---|---|

| 都道府県 | 1,669,417円 |

| 政令指定都市(大都市) | 1,690,480円 |

| 市区町村 | 1,483,690円 |

(数値は一般行政職の支給額です。)

ボーナスは、都道府県職員だと年間で平均約167万円でした。

でも、コロナ禍だった2020年、2021年、2022年、2023年にしっかり年2回ずつ、しかも前年とあまり変わらないボーナスが支給されているあたり、公務員さすがの安定性です。

地方公務員のボーナスランキング(都道府県別)

続いて、都道府県別のボーナスランキング(1~3位と最下位)を紹介します。

| 順位 | 都道府県名 | ボーナス(期末+勤勉手当) |

|---|---|---|

| 1位 | 東京都 | 1,891,700円 |

| 2位 | 愛知県 | 1,795,100円 |

| 3位 | 大阪府 | 1,765,900円 |

| ~ | ~ | ~ |

| 最下位 | 鳥取県 | 1,506,900円 |

結果、1位は東京都で約190万円、最下位は鳥取県で約150万円になりました。

それにしても同じような仕事をしているのに、東京都と鳥取県では40万近く差があります。

物価とかの関係もあるでしょうが、それにしてもこの差はヒドイような気が、、、

地方公務員のボーナスランキング(政令指定都市別)

続いて、市区町村別のボーナスランキング(1~5位と最下位)を紹介します。

| 順位 | 市区町村名 | ボーナス(期末+勤勉手当) |

|---|---|---|

| 1位 | 横浜市 | 1,821,400円 |

| 2位 | 川崎市 | 1,795,800円 |

| 3位 | 名古屋市 | 1,771,100円 |

| ~ | ~ | ~ |

| 最下位 | 札幌市 | 1,568,700円 |

結果、1位は横浜市で約182万円、最下位は札幌市で約157万円になりました。

(参考)民間企業のボーナス平均支給額

比較のために、民間企業のボーナス平均支給額を紹介します。

数値は令和5年夏と令和4年冬で、500人以上の事業所の平均支給額となります。

| 夏季(令和5年夏) | 年末(令和4年冬) | ボーナス計(夏季+年末) |

|---|---|---|

| 664,508円 | 642,349円 | 1,306,857円 |

(引用:厚生労働省「毎月勤労統計調査(全国調査)」)

結果、民間企業のボーナス平均支給額は約130万円でした。

ちなみに、事業所の規模が小さくなればなるほど平均支給額は低くなっていました。

地方 vs 都市|年収だけで判断できない理由

公務員の年収ランキングを見ると、「都市部のほうが給与が高い=都市部が良い」と思いがちですが、実は必ずしもそうではありません。

なぜなら、生活コスト(家賃・物価・交通費)まで考えると、実質的に自由に使えるお金=可処分所得は、地方のほうが多くなるケースも珍しくないからです。

地方と都市で違う「生活コスト」

| 項目 | 都市部(例:東京) | 地方(例:地方県庁所在地) |

|---|---|---|

| 家賃 | 高い(8万円以上) | 安い(4〜8万円) |

| 交通費 | 電車通勤|定期代が高い | 車通勤|ガソリン代+駐車場 |

| 食費 | 外食高め | 物価安め |

| 住宅購入 | 高い|ローン重い | 土地安い|広い家を持ちやすい |

| 保育園 | 激戦、待機リスク | 入りやすい |

| 通勤時間 | 1〜1.5時間が普通 | 車で10〜30分が多い |

▶ 結論

「都市部は収入が高いが、支出も多い」

「地方は収入が低いが、生活コストも低い

つまり、年収だけで幸福度は決まらないんです。

実質可処分所得で比較してみる

例として、30代職員(独身)のモデルケースを比較します。

| 項目 | 都市部 | 地方 |

|---|---|---|

| 手取り(概算) | 月27万円 | 月24万円 |

| 家賃 | -10万円 | -5万円 |

| 通勤 | -1.5万円(定期) | -1万円(車維持費) |

| 残り | 15.5万円 | 18万円 |

地方のほうが月2.5万円多く残る

年間で約30万円の差になります。

▶ 元職員の実感

私も県庁時代、家賃5万円台の物件に住み、通勤は車で15分でした。

家賃は安いし、通勤も渋滞はほとんどないので快適です。

東京には住んだことはありませんが、田舎ぐらしは私にとって幸福度が非常に高い暮らしでした。

子育て期は地方が有利な傾向

子どもが生まれると、さらに差が出ます。

地元の保育園に入りやすい

広い家に住める(庭付きも)

実家の祖父母のサポートを得やすい

生活圏がコンパクト

実際に、公務員は結婚・子育てと相性が良い職業ですが、地方勤務だとこのメリットがより生きます。

年収より「生活の質」を重視するなら、地方公務員は非常に魅力的です。

「給与だけでなく、生活設計」も一緒に考えるべき

公務員を目指す人の多くが「年収ランキング」を気にしますが、

本当に大事なのは

手取り額

支出(家賃・生活費)

時間の余裕

家族との時間

地域の暮らしやすさ

といった人生トータルの幸福度です。

実際の手取り額と家計例(元職員が解説)

公務員の年収データを見るだけでは「実際の生活」は想像しにくいですよね。

ここでは、元県職員(9年勤務)でありFP資格保有の筆者が、リアルに近い手取り額と生活費シミュレーションを紹介します。

※あくまでモデルケースですが、現場感覚に基づいた“等身大の数字”です。

モデル①|20代独身・県職員(初任〜5年目)

■ 想定条件

年齢:22〜27歳

役職:一般職員

住居:賃貸(1K or 1LDK)

地域手当:10%エリア

| 項目 | 額面の目安 |

|---|---|

| 月給 | 21〜24万円 |

| 手取り | 17〜20万円 |

| ボーナス | 約80〜100万円 |

| 年収(手取り) | 約300〜360万円 |

■ 月の生活費イメージ

| 費目 | 金額 |

|---|---|

| 家賃 | 50,000〜65,000円 |

| 食費 | 25,000〜35,000円 |

| 光熱費 | 8,000〜12,000円 |

| 通信費 | 6,000円 |

| 交通費 | 5,000〜12,000円 |

| 交際費 | 15,000〜30,000円 |

| 保険(生命・医療・自動車) | 15,000円 |

| 貯金・投資 | 20,000〜40,000円 |

📝 元公務員メモ

20代前半は本当に質素でしたが、毎年の昇給+ボーナスで精神的余裕がありました。

同期に聞いても、「不安なく暮らせる収入」という声が多かったです。

モデル②|30代前半・子育て世帯(配偶者+0〜2歳)

■ 条件

年齢:30〜34歳

役職:主任クラス

子ども1名

持ち家 or ファミリー賃貸

| 項目 | 額面の目安 |

|---|---|

| 月給 | 27〜32万円 |

| 手取り | 22〜26万円 |

| ボーナス | 約110〜140万円 |

| 年収(手取り) | 約380〜450万円 |

■ 月の生活費モデル例

| 費目 | 金額 |

|---|---|

| 住宅費 | 60,000〜95,000円(ローン含む) |

| 食費 | 40,000〜60,000円 |

| 光熱費 | 12,000〜18,000円 |

| 通信費 | 12,000円 |

| 保育料 | 最大25,000円(自治体差大) |

| 車維持費 | 20,000〜35,000円 |

| 日用品 | 10,000〜15,000円 |

| 保険(生命・医療・自動車・学資) | 20,000~50,000円 |

| 貯蓄・投資 | 30,000〜60,000円 |

📝 元公務員メモ

この時期が「最も安定を実感する時期」です。

子育て制度が手厚い

時短勤務や有給が取りやすい

ボーナスで年2回の安心感

夫婦で相談しながら、住宅購入や教育費の積立をスタートする職員が多いです。

モデル③|40代前半・管理職手前(課長補佐級)

■ 条件

年齢:40〜45歳

役職:管理職一歩手前

子ども2名家庭のイメージ

| 項目 | 額面の目安 |

|---|---|

| 月給 | 35〜42万円 |

| 手取り | 28〜33万円 |

| ボーナス | 約150〜180万円 |

| 年収(手取り) | 約520〜650万円 |

■ 月の生活費イメージ

| 費目 | 金額 |

|---|---|

| 住宅費 | 80,000〜120,000円(ローン) |

| 食費 | 60,000〜80,000円 |

| 教育費 | 30,000〜80,000円(習い事等) |

| 車2台維持 | 40,000〜60,000円 |

| 保険 | 40,000~100,000円 |

| 貯蓄・投資 | 50,000〜80,000円 |

📝 元職員メモ

40代での年収の伸びは、昇進の有無で大きく分かれると実感しました。

昇進 → 600万台へ

昇進停滞 → 500万台前半で頭打ち気味

とはいえ、家族生活は安定しています。

国家公務員の年収と比較

地方公務員と国家公務員。

「どっちが高いの?」という質問は非常に多いです。

結論から言うと、

管理職以上:国家公務員のほうが高い(特に本省)

です。

ただし働き方や昇進スピード、任地の範囲も違うため、単に年収だけで比較すると誤解しがちです。

モデル給与で比較(総務省データ)

参考として、国家公務員の年収モデルを紹介します。

【モデル給与例】

| モデル | 年齢 | 月額 | 年間給与 |

|---|---|---|---|

| 地方機関係員 | 30歳 | 255,400円 | 4,219,000円 |

| 地方機関係長 | 35歳 | 291,100円 | 4,875,000円 |

| 地方機関課長 | 50歳 | 418,600円 | 6,874,000円 |

| 本府省課長補佐 | 35歳 | 451,880円 | 7,568,000円 |

| 本府省課長 | 50歳 | 757,920円 | 12,924,000円 |

| 本府省局長 | ー | 1,089,600円 | 18,185,000円 |

| 事務次官 | ー | 1,429,200円 | 23,853,000円 |

(出典:内閣官房内閣人事局「国家公務員の給与」(令和7年版))

ただし、その分責任や激務度も相応です。

ちなみに、国家公務員の平均給与月額ですが、424,979円となっています。

(参考:国家公務員給与の実態 令和7年国家公務員給与等実態調査の結果)

給与水準のざっくり比較

| 項目 | 国家公務員 | 地方公務員 |

|---|---|---|

| 初任給 | ほぼ同じ(キャリア組は高い) | ほぼ同じ |

| 30代 | ほぼ同じ | ほぼ同じ |

| 40代 | 本省が大きく上回る | 管理職昇進で差が出る |

| 管理職の幅 | 広い(階層多い) | 自治体規模で差が大きい |

| ボーナス | 民間準拠 | 民間準拠 |

| 勤務地 | 全国転勤 | 基本は県内/市内 |

国家公務員のメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 政策に関われる | 転勤・単身赴任リスク |

| 昇進すれば高収入 | 激務部署が多い |

| 専門性が磨かれる | 不規則勤務の可能性 |

| 大きい仕事ができる | ストレス・負担大 |

「キャリア志向なら国家、公私バランスなら地方」

とよく言われます。

元職員の本音(現場感)

私が県庁時代、上司、同僚、後輩が国に出向(総務省、経済産業省、林野庁)していたので、その人達から国と県の違いをよく聞いていました。

率直な感想としては、

国家公務員(特に本省)はスピード感が違う

夜遅くまで働く(午前様)

責任のプレッシャーが大きい

- 体育会系みたいな職場

- 精神的に県よりハード

- プライベートがほぼない

ヒリヒリした環境を望む人には向きますが、家庭と両立しやすい職場環境という点では、地方に軍配が上がると感じました。

✅ 国と地方は「どちらが上」ではなく「適性」の問題

| タイプ | 向いている職種 |

|---|---|

| 政策を動かす仕事をしたい | 国家公務員(本省) |

| 地域に根差して働きたい | 地方公務員(自治体) |

| 転勤を避けたい | 地方公務員(市町村) |

| 収入より生活の質重視 | 地方公務員 |

公務員の給与は本当に高い?低い?(本音)

ネットを見ると、

「公務員は高給取り!」

「いや、民間より低い!」

と正反対の意見が飛び交っています。

私も9年間地方公務員として働いた経験から言うと、結論:公務員の給与は“高くも低くもない”(田舎では高給取り)、ただし“非常に安定している”です。

もう少し具体的に分解して見ていきます。

大企業 vs 中小企業 vs 公務員の比較

| 項目 | 大企業 | 中小企業 | 公務員 |

|---|---|---|---|

| 給与水準 | 高い | 低い〜中程度 | 中程度 |

| ボーナス | 高い | なし〜少ない | 安定して支給 |

| 雇用安定性 | 比較的安定 | 不安定な場合あり | 極めて安定 |

| 昇給 | 実力で大きく変動 | 伸びにくいことも | 毎年確実に上がる |

| 福利厚生 | 手厚い | 会社による | 手厚い |

| 転勤 | あり | 少なめ | 基本なし(自治体内) |

中小企業より安定・大企業より控えめ

というポジションです。

「安定=価値」が年々上がっている時代背景

不景気、物価上昇、リストラ、早期退職制度…。

2020年代以降、「安定の価値」が上がっています。

公務員は

リストラされない

毎年昇給

毎年ボーナス確実

住宅/育児/休暇制度が手厚い

という、再現性の高いライフプラン設計ができる職です。

予測可能な人生設計ができることは、今の時代、かなり強いです。

「時間と心の余裕」を買っている

公務員の給与を語る上で、お金以外に大きな価値がある、と感じます。

有給が取りやすい

育休が取りやすい

土日祝休み(部署によるが多い)

定時退庁日がある自治体も

転勤リスクが低い(市町村はほぼゼロ)

つまり、

“給与+安心+時間”をまとめて得られるのが公務員(忙しい部署に配属となれば時間は×)

給与だけを見て比較するとミスリードですが、トータルの生活満足度はかなり高い仕事です。

公務員が「薄給」に感じる瞬間

もちろん、不満もあります。

同期で民間大企業に行った友人の年収が自分より高くなる

昇進スピードが遅く感じる

若手時代の給与が低い

ただし、これに対する答えはシンプルです。

高い年収と安定は、どちらも手に入れることは難しい。

つまり、公務員は安定性を選ぶ代わりに、爆発的な給与成長を捨てる仕事です。

元公務員の本音

私自身、周りの現役職員を見ていても、

結婚して

子育てして

無理のない住宅ローンを組み

旅行にも行き

ほどよく貯蓄して

仕事も安定

という、“幸せな普通”が実現しやすい職業だと感じます。

「キラキラなキャリアより、堅実に生きたい」

こういった価値観の人には、本当に向いています。

公務員の給与を上手に活かす方法(FP視点)

「年収がいくらか」も大事ですが、公務員は給与の“使い方次第”で幸福度が大きく変わる職業です。

なぜなら、公務員は

収入が急に落ちない

ボーナスが安定

社会保障・福利厚生が手厚い

という前提があるため、長期の資産形成と相性が抜群だからです。

ここではFPとしての視点で、「公務員の賢いお金戦略」を紹介します。

ボーナス活用術:将来の安心を買う

ボーナスは、

年2回

金額が安定している

という点で、長期積立に向いています。

■ おすすめの優先順位

生活防衛資金(3〜6ヶ月分)

NISA

- iDeCo

子どもの教育費積立(NISAか返戻率の高い学資)

繰り上げ返済 or 住宅ローン繰上積立

住宅戦略:焦らず、理想の生活圏を選ぶ

公務員は住宅ローン審査が通りやすいというメリットがありますが、焦って家を買う必要はありません。

おすすめは

勤務地が固まるまで賃貸

転勤リスクが低い自治体で購入検討

家計の負担は手取りの25%以内

| 住宅費の目安 | 結果 |

|---|---|

| 手取りの20%以内 | 余裕あり、投資も可能 |

| 手取りの25%以内 | 平均的、無理はない |

| 手取りの30%以上 | 教育費時期に圧迫 |

住宅費は“人生の固定費”の王様。慎重に。

家族・育休制度をフル活用

公務員は

育休取得率が高い

職場復帰しやすい

時短勤務制度あり

休暇制度充実

という、子育て世帯に理想的な環境です。

▶ おすすめ活用法

出産前に手当チェック

育休中の節税制度確認

夫婦で交代育休なども検討

保育園の事前相談

子育てとキャリアを両立しやすいのは、公務員ならではです。

日々の支出管理:固定費を整えるだけで勝てる

公務員の家計改善でよく効果があるのは、

通信費見直し(格安SIM)

- 保険の見直し(ネット保険は安い)

火災保険・自動車保険最適化

住宅ローンの金利見直し

自動車は必要最小限(地方は2台でも適正管理)

投資戦略:長期・分散・積立が最適

公務員が投資をするなら、

NISA

iDeCo

が堅実です。

【参考記事】

【元県職員FPが解説】公務員に合った資産運用の始め方と勉強に役立つおすすめ本10選

【公務員向け】iDeCoとNISAどっちがおすすめ?元公務員FPが失敗しない選び方を解説

公務員を目指す人へ|年収以外の判断軸

ここまで「公務員の給与」について解説してきました。

ただし、結論として私はこう思います。

公務員を選ぶ理由は“年収”だけでは不十分

“生き方”との相性で決めるのが最も賢い

公務員は、給与よりも

安心感

職場文化

ライフプランとの相性

地域社会との関わり

が魅力の職業です。

本章では、「公務員が向いている人・向いてない人」の観点から、判断軸を整理します。

公務員が向いている人の特徴

| タイプ | 理由 |

|---|---|

| 安定した生活基盤が欲しい | 毎年昇給+倒産リスクなし |

| 長期的にコツコツ頑張れる | 実直さ・継続力が評価される |

| ライフワークバランス重視 | 休暇制度・育休制度が優秀 |

| 地域に根差して働きたい | 住む場所・人生設計が立てやすい |

| 人の役に立つことが好き | 行政サービス=生活を支える仕事 |

「堅実に幸せになりたい人」には最高の環境

向いていない(苦労しやすい)タイプ

| タイプ | 理由 |

|---|---|

| 成果でガンガン稼ぎたい | 給与カーブは緩やか |

| 変化の激しい環境が好き | 手続き・ルール重視 |

| スピード出世を望む | 時間がかかる |

| 全国・海外で働きたい | 多くは地域固定 |

| 裁量大きな仕事をすぐ求める | 年次で責任が増える世界 |

「刺激と自由度を重視する人」には物足りない可能性

年収以外にチェックすべきポイント

| 視点 | 理由 |

|---|---|

| 希望の生活スタイル | 都市/地方、転勤の有無 |

| 福利厚生 | 家賃補助、子育て制度 |

| 働き方文化 | 残業の多い課・部署がある |

| 仕事の興味 | 政策、福祉、教育、土木、林業 etc. |

📝 補足:部署ガチャの存在

自治体業務は幅広いので、

激務課

落ち着いた課

事務中心

現場中心

など、部署ごとの差が大きいです。

ただし、人事異動で改善しやすいのも公務員の良さ。(基本的に数年に一度必ず異動がある)

元公務員メッセージ

私自身、公務員として働いてみて感じたのは、

「大きな波はないけれど、人生の基盤が着実に整っていく職」

だということです。

派手さはないかもしれません。

でも、

家族との時間が持てる

将来の見通しがある

地域に根ざした仕事ができる

この3点を重視する人には、本当に合っています。

年収は“結果”。

公務員という環境が、あなたの人生に合うかが最優先ポイントです。

FAQ(よくある質問)

Q1. 公務員の平均年収は?

都道府県の場合、約652万円前後(自治体により差)

若手時代は300万台

30代で400〜500万円

40代で500〜700万円台

が一般的です。

Q2. ボーナスは毎年必ず出ますか?

はい。民間準拠で年2回支給。

コロナ禍でも支給されており、安定性はトップクラスです。

Q3. 市役所と県庁はどちらが高い?

平均的には政令市>県庁>市町村ですが、自治体差が大きいです。

Q4. 何歳で年収600万円に届きますか?

昇進状況により30代後半〜40代前半が目安

管理職ルートなら早いです。

Q5. 公務員は副業できますか?

副業は制限あり(許可制)。ただし条件付きで可能なケース増加中

資産運用はOK。

まとめ|公務員の給与・年収のリアル

本記事では、最新データと元県職員の経験をもとに公務員の給与・年収・ボーナスの実態を解説しました。

✅ データまとめ

| 項目 | 結果 |

|---|---|

| 年収1位 | 川崎市 約742万円、東京都 約739万円 |

| 給与1位 | 川崎市 約46.8万円/月 |

| ボーナス1位 | 東京都 約190万円 |

| 平均年収 | 全国約652万円前後 |

✅ 結論

公務員は“高給”ではなく、堅実で安定

若手〜中堅は毎年昇給+確実なボーナス

地方と都市で年収差はあるが、生活コストで逆転可能

キャリアはコツコツ+節目で加速

幸福度の高い働き方が可能

公務員=長期視点で人生を安定させたい人に最適

✅ 最後にひとこと(筆者より)

公務員は派手さはないけれど、確実に未来が整う仕事です。

あなたが

「安定した生活を築きたい」

「地域で生きたい」

と思うなら、きっと向いています。

本記事が、その一歩の後押しになれば幸いです。

【関連記事】