かつて社会問題となった「就職氷河期」世代を支援するために設けられていた特別な公務員採用枠――それが「就職氷河期世代枠試験」です。

この制度は、長年にわたり安定した職に就くことが難しかった世代に対し、公務員としての道を開く貴重なチャンスとなっていました。

しかし、2024年度(令和6年度)をもって、この制度は終了となっていましたが、2026年度再度募集することが決まりました。

本記事では、これまでの「就職氷河期世代枠試験」の概要や特徴、試験内容、対策方法を振り返るとともに、制度終了後に公務員を目指すための現実的な選択肢についても詳しく解説していきます。

これから公務員を目指したいと考えている氷河期世代の方にとって、今後のキャリア戦略の参考になれば幸いです。

- 1 公務員の就職氷河期世代枠採用試験とは?

- 2 就職氷河期世代枠試験はいつまで?国家公務員・地方公務員の実施状況まとめ

- 3 【2023年度】公務員試験(就職氷河期世代枠)実施状況一覧

- 4 就職氷河期世代枠採用試験のメリット・デメリットと4つの特徴

- 5 公務員試験(就職氷河期世代枠)1次試験(教養試験)のボーダーラインは?

- 6 教養試験の3つの勉強方法

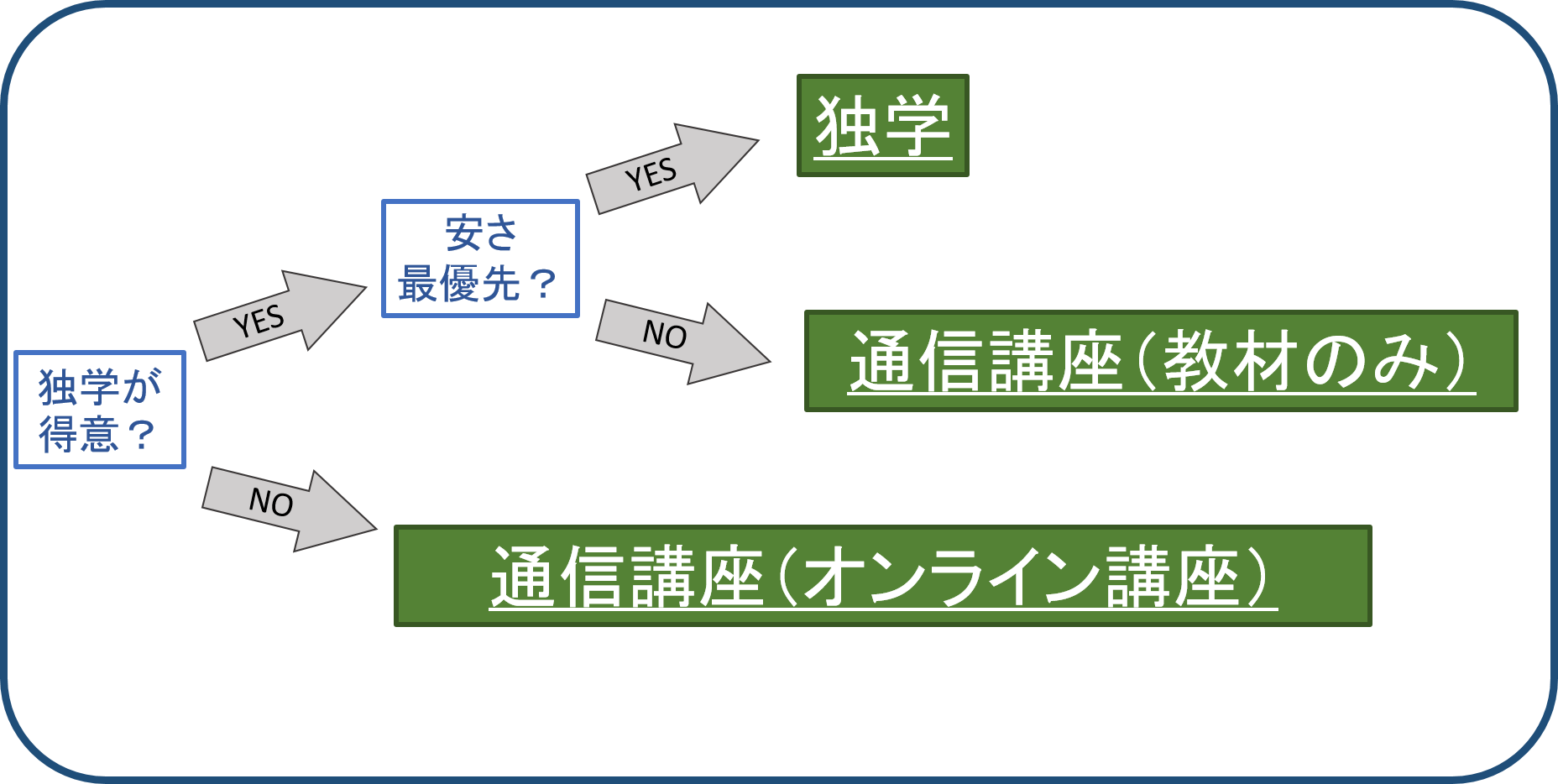

- 7 勉強方法の選び方

- 8 具体的な勉強方法(タイプ別)

- 9 【国家公務員就職氷河期世代枠】面接カードの内容と書き方のコツ

- 10 【公務員就職氷河期世代枠】面接の評価ポイントとおすすめの対策法

- 11 説明会は直接採用には関係ないがメリットがある

- 12 就職氷河期世代枠に求められるスキル

- 13 採用後に待ち受ける4つの課題

- 14 給料はどのくらい?手当や福利厚生はどう?

- 15 今後の選択肢|氷河期世代枠終了後も、公務員を目指せる道はある

- 16 まとめ

公務員の就職氷河期世代枠採用試験とは?

近年、公務員の採用試験では「社会人経験者枠」の拡充が進み、多くの民間経験者が公務員へ転職するルートが整備されてきました。

ただし、こうした社会人枠は原則として「職務経験が一定年以上あること」が受験条件であり、長年正規雇用に就いてこなかった人にとっては高いハードルとなっていました。

そんな中、2020年から新たにスタートしたのが、「就職氷河期世代枠採用試験」です。

最大の特徴は「学歴不問・職務経験不問」であること。

中には「現在、正規雇用で働いている人は対象外」としている自治体もあり、本当に職歴がなかった人にチャンスを開く制度となっていました。

国・都道府県・市町村と、全国各地の自治体で実施されており、ニートやフリーター経験が長い方にとっても、公務員としての人生を切り拓く貴重な機会となったのです。

就職氷河期世代枠試験はいつまで?国家公務員・地方公務員の実施状況まとめ

就職氷河期世代枠の公務員試験が「いつまで実施されるのか?」は、多くの方が気になるポイントです。

国の就職氷河期世代枠試験はいつまで?

結論からいうと、国家公務員における就職氷河期世代枠試験は、令和6年度(2024年度)をもって終了していました。

この制度は、2020年度から始まり、当初は3年間で毎年150人以上の採用を目標としていました。

しかし、その後も継続され、2024年度まで同じ採用目標が掲げられています。

就職氷河期世代試験を令和5年度及び6年度も継続して実施することとし、同試験により政府全体で毎年150名以上採用することを目標とする。

引用:就職氷河期世代の国家公務員中途採用の方針及び国家公務員中途採用者選考試験(就職氷河期世代)の実施の依頼等について(令和4年7月13日人事管理運営協議会幹事会申合せ)

受験資格(年齢)は、「令和6年4月1日時点で38歳~57歳」を含むように設定されており、まさに氷河期世代に向けた特別な試験となっていました。

今般、就職氷河期世代の国家公務員中途採用の方針について申合せが行われ、就職氷河期世代に特化した「国家公務員中途採用者選考試験(就職氷河期世代)」は今年度で実施を終了し、引き続き、既存の経験者採用等の中で就職氷河期世代の採用に積極的に取り組むこととされました。地方公共団体においては、各団体の着実な取組により、多くの就職氷河期世代を地方公務員として採用いただいておりますが、上記の国家公務員に係る方針を踏まえ、引き続き、既存の中途採用試験等の中で就職氷河期世代の採用に取り組むほか、受験資格の上限年齢の引き上げなどの応募機会の拡大、採用情報等の一層の周知などを含め、積極的な取組をお願いいたします。総務省ホームページにおいて地方公共団体における就職氷河期世代支援のための採用試験情報を公開する取組については、当分の間、継続することとしています。このため、令和7年度以降も、就職氷河期世代支援を目的とすることを明示した職員採用試験を実施する団体におかれては、積極的な情報提供をお願いいたします。

都道府県・市町村の就職氷河期世代枠試験はいつまで?

地方自治体でも氷河期世代枠の試験は実施されており、基本的には国家公務員と同様に2024年度まで実施する自治体が多いと見られます。

ただし、実施時期・内容は自治体ごとに異なるため、受験を検討している自治体の採用情報はこまめにチェックすることが大切です。

【2023年度】公務員試験(就職氷河期世代枠)実施状況一覧

参考に、公務員試験(就職氷河期世代)の実施状況を、国・都道府県別・政令指定都市別でご紹介します。

なお、政令指定都市は代表例としていくつかの自治体をあげていますが、この他の政令指定都市でも就職氷河期世代採用試験が行われていますし、全国の他の市町村でも試験を行っているところは多くあります。

ご興味がある方はぜひご自身の地元の自治体HPの採用ページをご確認ください。

(今回紹介しているのは、あくまで民間企業等職務経験がなくてよいものだけを紹介しています。職務経験が必要な就職氷河期世代枠試験は除外しています)

(注意:年齢は令和5年4月1日時点)

国

| 自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 国 | 事務 | 3047 | 120 | 25.4 | 37~56歳 (1966年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 技術 | 155 | 26 | 6.0 | |||

| 刑務官 | 143 | 19 | 7.5 |

都道府県

| 自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 一般行政 | 147 | 28 | 5.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 教育事務 | 23 | 4 | 5.8 | |||

| 宮城県 | 一般事務 | 273 | 5 | 54.6 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 学校事務 | 115 | 2 | 57.5 | |||

| 警察事務 | 43 | 1 | 43.0 | |||

| 土木 | 4 | 0 | ー | |||

| 秋田県 | 一般事務 | 21 | 2 | 12.0 | 37~47歳(1975年4月2日~1986年4月1日) | 過去一年間正規雇用労働者として雇用されていない方 |

| 教育事務 | 14 | 1 | 11.0 | |||

| 警察事務 | 6 | 1 | 6.0 | |||

| 栃木県 | 行政 | 174 | 7 | 24.9 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | なし |

| 群馬県 | 行政事務 | 40 | 2 | 20.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 職務経験が5年未満の人 |

| 埼玉県 | 一般事務 | 205 | 6 | 34.2 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 司書 | 81 | 4 | 20.3 | |||

| 千葉県 | 一般行政 | 170 | 7 | 24.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 申込時点で正規雇用労働者ではない方 |

| 東京都 | Ⅰ類B事務(大卒) | 361 | 21 | 17.2 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| Ⅲ類事務(高卒) | 348 | 17 | 20.5 | |||

| 神奈川県(※令和4年度分) | 一般事務 | 230 | 5 | 46.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 申込時点で正規雇用労働者ではない方 |

| 新潟県 | 一般事務 | 105 | 3 | 35.0 | 30~52歳(1970年4月2日~1992年4月1日) | 受験申込日に正規雇用労働者ではない方 |

| 警察事務 | 11 | 1 | 11.0 | |||

| 総合土木 | 4 | 2 | 2.0 | |||

| 学校事務職員 | 33 | 5 | 6.6 | |||

| 富山県 | 一般事務 (他にも区分あり) | 62 | 0 | ー | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | なし |

| 学校事務 | 24 | 4 | 6.0 | |||

| 福井県 | 行政 | 90 | 9 | 10.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 警察行政 | 13 | 4 | 3.3 | |||

| 山梨県 | 行政 | 26 | 3 | 8.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年7月25日から令和5年7月24日までの間に正規雇用労働者でない方 |

| 長野県 | 実施なし | ー | ー | ー | ー | ー |

| 岐阜県 | 事務 | 83 | 6 | 13.8 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 静岡県 | 行政 | 59 | 9 | 6.5 | 38~46歳(1977年4月2日~1985年4月1日) | なし |

| 小中学校事務 | 13 | 1 | 13.0 | |||

| 警察事務 | 7 | 1 | 7.0 | |||

| 愛知県 | 事務 | 340 | 12 | 28.3 | 35~52歳 | なし |

| 三重県 | 一般行政 | 160 | 10 | 16.0 | 29~46歳 | なし |

| 滋賀県 | 一般事務 | 187 | 15 | 12.5 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 総合土木 | 8 | 4 | 2.0 | |||

| 京都府 | 事務 学校事務 | 122 | 6 | 20.3 | 37~52歳 | 令和5年4月1日以降に、正規雇用労働者でない方 |

| 大阪府 | 行政(26~34歳) | 233 | 76 | 3.1 | 26~34歳 | なし |

| 行政(35~49歳) | 372 | 20 | 18.6 | 35~49歳 | なし | |

| 兵庫県 | 一般事務 | 391 | 70 | 5.6 | 27~44歳 | なし |

| 警察事務 | 44 | 8 | 5.5 | |||

| 教育事務 | 19 | 2 | 9.5 | |||

| 小中学校事務 | 71 | 8 | 8.9 | |||

| 和歌山県 | 一般行政職 | 32 | 3 | 10.7 | 35~44歳(1978年4月2日~1988年4月1日) | 令和4年4月1日から申込日までの間に正規雇用で就労していない人。令和4年3月31日以前に正規雇用で就労した期間が通算して3年以下の人。 |

| 鳥取県 | 事務 | 68 | 3 | 22.7 | 32~51歳(1971年4月2日~1991年4月1日) | なし |

| 土木 | 4 | 1 | 4.0 | |||

| 警察行政 | 21 | 0 | ー | |||

| 山口県 | 事務 | 45 | 1 | 45.0 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | なし |

| 小中学校事務 | 59 | 2 | 29.5 | |||

| 徳島県 | 行政事務 | 65 | 10 | 6.5 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和5年7月31日時点で徳島県内に本社・本庁等の所在地を置く民間企業等において正規雇用労働者でない人 |

| 総合土木 | 2 | 0 | ー | |||

| 高知県 | 行政 | 36 | 3 | 12.0 | 38~52歳(1970年4月2日~1985年4月1日) | 令和5年7月13日以前1年間に正規雇用労働者でない人、かつ、令和5年7月13日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人 |

| 福岡県 | 行政 | 121 | 8 | 15.1 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年7月1日から令和5年6月30日までの間に正規雇用労働者として雇用されていない人 |

| 教育行政 | 46 | 2 | 23.0 | |||

| 警察行政 | 15 | 1 | 15.0 | |||

| 佐賀県 | 行政 | 88 | 2 | 44.0 | ~52歳 | なし |

| 教育行政 | 64 | 3 | 21.3 | |||

| 長崎県 | 一般事務 | 34 | 1 | 34.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年8月1日から令和5年7月31日までの間に正規雇用労働者でない人 |

| 教育事務 | 18 | 1 | 18.0 | |||

| 土木 | 2 | ー | ー | |||

| 熊本県 | 一般事務 | 98 | 3 | 32.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 教育事務 | 27 | 1 | 27.0 | |||

| 宮崎県(未掲載) | 事務 | 70 | 5 | 14.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | 令和4年8月1日から令和5年7月31日までの間に正規雇用労働者でない人 |

| 鹿児島県 | 一般事務 | 40 | 3 | 13.3 | 37~47歳 | 令和5年4月1日以前1年間に正規雇用労働者でない人、かつ、令和5年4月1日以前5年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算1年以下の人 |

政令指定都市(代表例のみ)

| 自治体名 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 年齢要件 | 職務経験要件 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| さいたま市 | 行政事務 | 191 | 3 | 63.7 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 名古屋市 | 行政 | 381 | 9 | 42.3 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 京都市 | 事務 | 228 | 12 | 19.0 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

| 広島市 | 事務 | 159 | 13 | 12.2 | 37~52歳(1970年4月2日~1986年4月1日) | なし |

2023年度では、就職氷河期世代の年齢制限は37~52歳としている自治体が最も多くありました。

競争倍率ではさいたま市が63.7倍で最高で、行政(事務)の平均競争倍率は22.3倍でした。

就職氷河期世代枠採用試験のメリット・デメリットと4つの特徴

就職氷河期世代枠試験のメリット・デメリットと4つの特徴を紹介します。

メリット

学歴・職歴が一切不問!幅広い人にチャンス

この試験最大の魅力は「学歴・職歴が一切不要」であること。たとえば以下のような方も受験可能でした:

大学や高校卒業後、就職に失敗し、非正規やフリーターとして働いていた方

長期間、ニートや引きこもりの状態だった方

体調不良や家庭の事情で仕事を離れていた主婦・主夫の方

職歴がないことを理由に、民間・社会人枠の受験をあきらめていた方

まさに「もう一度、社会で頑張りたい」と思う方にとっての再チャレンジ制度だったのです。

筆記試験の難易度が比較的低い

一次試験(筆記)はありますが、受験者の多くが30代以上で、学習から遠ざかっている傾向があります。そのため、全体的な得点水準は高くなく、しっかり対策すれば差がつけやすいという特徴があります。

国家公務員の合格ボーダーライン:30〜72.5%

高知県:約58%、熊本県:約80%(自治体により異なる)

合格すれば正規公務員として採用!

この試験に合格すれば、正規職員として採用されます。給与や福利厚生も一般の公務員と同様で、ボーナス・有給・通勤手当・宿舎利用など、手厚い待遇を受けられます。

デメリット

❌ 初任給が低め

職歴なしでの採用になるため、他の職員と比べて初任給が安い傾向があります。ただし、民間での経験がある方は前歴加算が適用されることも。また、毎年昇給していくので、長期的には安心です。

❌ 仕事は決して楽ではない

「公務員=楽な仕事」というイメージを持つ方もいますが、部署によっては激務になることもあります。特に、未経験からのスタートであれば、慣れるまでに時間がかかることもあるでしょう。

❌ 競争倍率が非常に高い

非常に多くの応募があるため、倍率は毎年高水準です。たとえば2024年度だと:

国家(事務):21.2倍(2096人受験/99人合格)

東京都(Ⅰ類B):18.3倍(439人受験/24人合格)

愛知県:8.9倍(295人受験/33人合格)

さいたま市:25.5倍(102人受験/4人合格)

4つの特徴と対策のポイント

- 専門試験なし(教養試験のみ)

→ 教養試験は高卒程度レベル。自治体によっては専門試験も課す場合あり。 試験レベルは「初級(高卒程度)」でOK

→ 「上級(大卒程度)」用の教材を間違えて使わないように注意!受験生にブランクがあるケースが多い

→ 30〜50代が中心。学力が落ちていることを前提に基礎から対策。倍率は高いが、しっかり対策すれば有利

→ 記念受験や準備不足の人も多いため、少し努力するだけで差をつけられます。

公務員試験(就職氷河期世代枠)1次試験(教養試験)のボーダーラインは?

就職氷河期世代枠のボーダーラインについて、国、北海道、高知県、徳島県、熊本県のデータをご紹介します。

なお、数値は

- 「2024年度中途採用者選考試験(就職氷河期世代)第1次選考通過得点及び平均点等一覧」

- 「令和5年北海道行政職員等採用試験合格者の平均点等一覧」

- 「令和5年度就職氷河期世代を対象とした高知県職員採用試験」

- 「令和5年度徳島県職員等採用試験第1次試験得点状況」

- 「2023年度熊本県職員採用試験(就職氷河期世代対象)第1次試験結果」

より抜粋しています。

国家公務員(就職氷河期世代枠)のボーダーライン

まずは、国家公務員(就職氷河期世代枠)について紹介していきます。

1次選考の内容及び配点

国家公務員(就職氷河期世代枠)の1次試験の内容及び配点を示しておきます。

- 基礎能力試験 40点(40題・1時間30分・高卒程度、試験範囲は教養試験と同様)

- 作文試験 合否のみ(50分)

基礎能力試験が原則として満点の30%に達しないと不合格。(足切り3割)

競争倍率

次に国家公務員の就職氷河期世代枠試験の競争倍率(2024年度)を紹介します。

ここでは事務区分のみ掲載します。(ほかに技術、刑務官があります)

| 地域 | 第1次選考受験者数 | 第一次選考通過者数 | 最終合格者数 | 競争倍率 |

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 80 | 51 | 6 | 13倍 |

| 東北 | 104 | 66 | 9 | 12倍 |

| 関東甲信越 | 1,001 | 208 | 32 | 31倍 |

| 東海北陸 | 186 | 98 | 14 | 13倍 |

| 近畿 | 314 | 102 | 11 | 29倍 |

| 中国 | 93 | 64 | 9 | 10倍 |

| 四国 | 64 | 24 | 3 | 21倍 |

| 九州 | 199 | 110 | 11 | 18倍 |

| 沖縄 | 55 | 20 | 4 | 14倍 |

最終競争倍率は12倍~31倍でした。

ボーダーライン

それでは国家公務員の就職氷河期世代枠試験(第1次選考)のボーダーラインと平均点についてご紹介します。

| 試験区分 | 第1次選考ボーダーライン(通過得点)(満点40点) |

|---|---|

| 北海道 | 21点(得点率52.5%) |

| 東北 | 19点(47.5%) |

| 関東甲信越 | 27点(67.5%) |

| 東海北陸 | 23点(57.5%) |

| 近畿 | 24点(60%) |

| 中国 | 19点(47.5%) |

| 四国 | 22点(55%) |

| 九州 | 22点(55%) |

| 沖縄 | 22点(55%) |

国家公務員の第1次選考(基礎能力試験)のボーダーラインは「47.5%~67.5%」という結果になりました。

なお、平均点は「21.8点(得点率54.5%)」でした。

北海道職員(就職氷河期世代枠)のボーダーライン

1次試験の内容及び配点

北海道の1次試験の内容及び配点は、以下のとおりとなっています。(※2024年度分)

- 筆記試験・職務基礎力試験 20点(20題・40分・大学卒業程度レベル・社会事情、言語能力・択一式)

- 筆記試験・職務基礎力試験 20点(20題・70分・大学卒業程度レベル・数的、論理的能力・択一式)

競争倍率

次に2024年度北海道就職氷河期世代枠試験の競争倍率を紹介します。

| 区分 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |

|---|---|---|---|---|

| 一般行政 | 217 | 143 | 32 | 6.8 |

| 教育行政 | 11 | 6 | 1 | 11 |

最終競争倍率は「6.8倍と11倍」となりました。

国よりは低い水準となりました。

ボーダーライン

それでは平均点とボーダーラインについてご紹介します。(※2023年度分)

| 試験区分 | 科目 | 平均点(満点20点) | ボーダーライン(合格者最低点)(満点20点) |

|---|---|---|---|

| 一般行政C(経験不問枠) | 社会事情・言語能力 | 10.80点 | 7点 |

| 数的・論理的能力 | 9.51点 | 10点 | |

| 教育行政C(経験不問枠) | 社会事情・言語能力 | 9.38点 | 8点 |

| 数的・論理的能力 | 9.06点 | 7点 |

北海道の1次試験のボーダーライン(得点率)は、「35%~50%」という結果になりました。

高知県職員(就職氷河期世代枠)のボーダーライン

1次試験の内容及び配点

高知県の1次試験の内容及び配点は、以下のとおりとなっています。

- 教養試験 50点(50題・2時間・高卒程度の一般知識及び知能に関する5肢択一式)

- 論文試験 50点(2時間・社会人や公務員としての資質に関する筆記試験)

合格基準(各種目の配点の3割以上)に達しない種目がある場合、不合格。(足切り3割)

競争倍率

次に高知県の就職氷河期世代枠試験の競争倍率を紹介します。

| 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |

|---|---|---|---|---|

| 36 | 9 | 9 | 3 | 12倍 |

最終競争倍率は「12倍」となりました。

国よりは低い水準となりました。

ボーダーライン

それでは高知県の就職氷河期世代枠試験(行政)の平均点とボーダーラインについてご紹介します。

| 1次試験平均点(満点100点) | 一次試験ボーダーライン(合格者最低点)(満点100点) |

|---|---|

| 51.34点 | 59.17点 |

高知県の1次試験(教養+論文)のボーダーラインは、「59.17%」という結果になりました。

徳島県職員(就職氷河期世代枠)のボーダーライン

1次試験の内容及び配点

徳島県の1次試験の内容及び配点は、以下のとおりとなっています。

教養試験50点(40題・2時間・大卒程度の一般知識及び知能に関する択一式)

競争倍率

次に2023年度徳島県就職氷河期世代枠試験の競争倍率を紹介します。

| 区分 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 行政事務 | 65 | 20 | 18 | 10 | 7倍 |

| 総合土木 | 2 | 2 | 2 | 0 | ー |

最終競争倍率は「7倍」となりました。

ボーダーライン

それでは徳島県の就職氷河期世代枠試験の平均点とボーダーラインについてご紹介します。

| 試験区分 | 教養試験の平均点(満点50点) | 教養試験の合格ライン(満点50点) |

|---|---|---|

| 行政事務 | 24.6点(49.2%) | 21.3点(42.6%) |

徳島県の1次試験(教養)のボーダーラインは、「約43%」という結果になりました。

熊本県職員(就職氷河期世代枠)のボーダーライン

1次試験の内容及び配点

熊本県の1次試験の内容及び配点は、以下のとおりとなっています。

教養試験200点(50題・2時間・高卒程度の一般知識及び知能に関する択一式)

合格基準(平均点又は配点の4割の点のいずれか低い点)に達しない種目がある場合、不合格。

競争倍率

次に熊本県の就職氷河期世代枠試験の競争倍率を紹介します。

| 区分 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 一般事務 | 98 | 13 | 11 | 3 | 33倍 |

| 教育事務 | 27 | 5 | 5 | 1 | 27倍 |

最終競争倍率は33倍となりました。(高知県の2倍以上)

ボーダーライン

それでは熊本県の就職氷河期世代枠試験の平均点とボーダーラインについてご紹介します。

| 試験区分 | 第1次試験の合格ライン(満点200点) |

|---|---|

| 一般事務 | 156点(78%) |

| 教育事務 | 140点(70%) |

熊本県の1次試験(教養)のボーダーラインは、「約78%」という結果になりました。

ボーダーラインはおおよそ倍率から推測できる

他の試験のボーダーラインの予想をするにあたっては、

- 北海道の「競争倍率約9倍で約40%」

- 高知県の「競争倍率約12倍で約59%」

- 徳島県の「競争倍率約7倍で約43%」

- 熊本県の「競争倍率約33倍で約78%」

が一つの基準となります。

ざっくりまとめると、だいたい「教養試験のボーダーラインは競争倍率10倍で40~60%」が一つの基準とみていいのではないでしょうか。

教養試験の3つの勉強方法

就職氷河期世代枠の教養試験の勉強方法には、大きく3つのタイプあります。

- 独学

- 公務員予備校の通信講座(教材のみタイプ)

- 公務員予備校の通信講座(オンライン講義タイプ)

※なお、このほか予備校に通学する方法もありますが、社会人には通学は難しいため本記事では外しています。

独学

【メリット】

費用をかなり抑えられる(必要な参考書を全て買え揃えても1万円~2万円程度)

【デメリット】

- 「参考書選びの難しさ」

- 「勉強へのモチベーション維持の難しさ」

公務員予備校の通信講座(教材のみタイプ)

【メリット】

- 独学よりも費用は掛かりますが、オンライン講座タイプよりも安く済む

- 教材がまとめて送られてくるので、参考書選びの手間が省けますし、模試・添削・質問・面接対策のサポートもある

【デメリット】

教材が送られてきたあとは結局自分が勉強するかどうか次第となり、勉強へのモチベーションが維持できるか不安な点

公務員予備校の通信講座(オンライン講義タイプ)

【メリット】

- 講義がPC・スマホで視聴できるので、分かりやすさが優れている

- 論文添削や質問サポート、担任フルサポート、面接対策(面接カード添削・模擬面接)まで揃っている

【デメリット】

費用の高さ(10万円~30万円程度が相場)

勉強方法の選び方

それでは、独学と通信講座、どれを選んだらいいのでしょうか。

最も大切なことは、「あなたの適性にあったものを選ぶ」ことです。

独学が得意な人がいれば、講義形式で学びたい人もいるでしょう。

以下に、私なりの勉強方法の選び方を紹介します。

- 過去に大学センター試験や公務員試験を受験したことがある、独学が得意、極力安く済ませたい → 「独学」

- 独学はそれほど苦手ではない、お金に余裕がない、参考書選びが面倒 → 「通信講座(教材のみタイプ)」

- 独学がすごく苦手、講義形式で学びたい、時間に余裕がある、質問をしたい、面接対策まで面倒をみてほしい、お金に余裕がある → 「通信講座(オンライン講座タイプ)」

公務員試験初学者で、お金に余裕がある人は「通信講座(オンライン講座タイプ)」をおすすめします。

オンライン講座タイプだと、面接対策までしっかりサポートしてもらえるからです。

(面接対策が後手に回ってしまう受験生が非常に多い)

オンライン講座タイプは費用が高いですが、「公務員にさえ合格できれば一瞬で元がとれる」のでそこまで気にしなくていいです。

また、高いお金を払ったことで、

- 「勉強しなくてはいけない」

- 「落ちるわけにはいかない」

とモチベーション維持にも繋がります。

具体的な勉強方法(タイプ別)

タイプが決まったところで、それぞれの具体的な勉強方法やおすすめの予備校をさくっとご紹介します。

詳しい内容に関しては別記事で詳細に解説していますので、ぜひ参考記事をご覧ください。

独学

独学の勉強法のコツは、

「参考書選び」

「勉強法の勉強」

「短期間での参考書3回繰返し」

をすることです。

私のオススメする具体的な勉強方法と参考書については、以下のとおりです。

なお、試験勉強期間3ヶ月間を想定しています。

- 「参考書:公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法」を読み込み、勉強法をマスター。(数日程度)

- 「参考書:初級公務員一般知識らくらくマスター」をさくっと一周終わらせて、知識をある程度思い出させる。(2週間程度)→その後毎日寝る前に読み続ける。

- 「参考書:新・初級スーパー過去問ゼミor過去問350」で一般知識を対策。(3回繰り返す)

- 「参考書:畑中敦子の初級ザ・ベストプラス」で数的推理・判断推理を対策。(3回繰り返す)

- 「文章理解(英語と国語)」は毎日新しい問題を1問ずつ解く。

通信講座

就職氷河期世代枠の受験生が公務員予備校を選ぶポイントは以下の3つです。

- 教養試験のレベルは「高卒程度レベル」

- 面接対策(面接カード添削、模擬面接)・作文対策の充実度

- 自分の適性に合わせ、「オンライン講義タイプ」か「教材のみタイプ」を選ぶ

これらのポイントを把握したうえで、慎重に予備校を検討しましょう。

教養試験のレベルは「高卒程度」を選ぶ

教養試験のレベル(区分)には大きく「大卒程度」と「高卒程度」がありますが、

ですので、公務員予備校を利用する際は「高卒程度」のコースを選んでください。

※自治体によってはまれに大卒程度としているところもありますので、念のため受験案内で確認してください。

面接対策(面接カード添削、模擬面接)・作文対策が充実しているか

筆記試験対策だけでなく、面接対策と作文対策が充実しているかも公務員予備校を選ぶ際の重要なポイントです。

特に、

- 面接対策では「面接カードの添削」と「模擬面接」

- 作文対策では「作文添削」

がしてもらえるのか、してもらえる場合は回数も必ず確認しましょう。

通信講座のタイプを自分の適性に合わせて選ぶ

公務員予備校(通信講座)を選ぶなかで、

- 「通学タイプ」

- 「オンライン講義タイプ」

- 「教材のみタイプ」

のどれかを選ぶことになります。

「通学タイプ」は校舎に行って講義を受ける形式です。

「オンライン講義タイプ」と「教材のみタイプ」の違いですが、

- 「オンライン講義タイプ」・・・講義をPCやスマホで視聴しつつ、教材で勉強を進めていくタイプ

- 「教材のみタイプ」・・・最初に教材が一気に送られてきて、あとはその教材のみを自分のペースで取り組むタイプ

となります。

どのタイプにもメリット・デメリットがありますので、あなたの適性・性格から判断してもらえればと思います。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 独学 |

|

|

| 通信講座 (オンライン講座) |

| 費用が高い(10~30万円) |

| 通信講座 (教材のみ) |

|

|

| 通学 |

| 費用が高い 校舎は都市部に多いので田舎の受験生は受講が厳しい |

【おすすめ】公務員予備校通信講座3選

予備校のなかで、高卒程度レベルのコース有無・費用の安さ・合格者数・知名度などから、就職氷河期世代枠受験生におすすめできる3社を紹介します。

なお、ここでは一番おすすめの勉強タイプのオンライン講座での通信講座をご紹介します。

| 予備校名 | アガルート | LEC | クレアール |

|---|---|---|---|

| タイプ | オンライン講座 | オンライン講座 | オンライン講座 |

| 費用 | 2026年合格目標 高卒区分カリキュラム 106,200円(税込) | 2026年合格目標 高卒程度公務員合格コース 158,000円(税込) (代理店148,000円税込) | 2026年合格目標 高卒程度 教養マスターコース フルサポート 148,000円(税込) |

| 作文添削 | ○(3回) | ○(3回) | ○(無制限) |

| 模試 | ー | ○(1回) | ○(1回) |

| 面接カード添削 | ○(2回) | ○ | ○(無制限) |

| 模擬面接 | ○(2回) | ○(無制限) | ○(無制限) |

| 質問サポート | ○(50回) | ○ | ○(無制限) |

| 担任制 | △(相談サポートあり) | ○ | △(相談サポート無制限) |

| 合格実績 | 2022~2024年累計内定者数469名 | 2025年2,690名(延べ人数) | 2024年260名(実人数) |

| 特徴(メリット) |

|

|

|

| 気になった点(デメリット) | 合格実人数が他の予備校よりもまだ少ない(ただし合格者数は急増中) | 費用が少し高い(高い分、各本校実施の生講義のオンライン配信で勉強可能) | 模擬面接がリモートでの実施(校舎などでリアル対面でやったほうが効果は高い) |

| HP・資料請求 | アガルート | LEC | クレアール |

(※2026年1月29日時点の情報です)

アガルート:香川県庁合格(女性)

公務員試験の予備校を探している際にいくつかの予備校をランキング形式で紹介しているサイトを見かけ、そのランキングの上位にアガルートの名前があったことから資料を請求しました。届いたお試しの講義動画とテキストが良かったことと、内定すれば全額返金という特典があること、さらにフルオンラインで受講できることに惹かれ、最終的にアガルートに決めました。

(引用:アガルートHP) ![]()

LEC:受講中(40~44歳)

会社勤めをしながら、来年の採用を目指しています。働いているので授業や模試を来校せずに受けられたらと思い、この講座に申し込みました。横浜校はアクセスも良いので、最初は来校して受講相談させていただきました。事務の方の対応も丁寧でわかりやすく、やる気を削ぐような感じはありませんでしたし、ここで頑張ろうと思います。大卒ですが、学校を卒業してだいぶ経つのでもう一度基礎から勉強し直す必要があると感じました。最初のカウンセリングで頂いた数的処理のお試しテキストと動画はとてもわかりやすかったです。これなら、範囲の広い教養試験の勉強もやり切れると確信しています。頑張ります。

(引用:LEC ![]() HP)

HP)

クレアール:川崎市合格(30歳)

(おそらく)全ての講義資料がpdfで提供されておりタブレットでの学習が可能になったことで、通勤中などの隙間時間にも学習ができた点です。これが一番でした。いつでも学習できるという通信制のメリットは、反面、自分から学習する機会を作りにいかなければならないということでもあります。その点において、タブレット1つで学習できることは、学習へのハードルを下げることに繋がり、結果的に継続的な学習に繋がったと考えています。また、公務員試験のキモであろう数的処理の講義が非常にわかりやすかったことです。私は全くの門外漢で不安もありましたが林講師の講義が非常にわかりやすく、また純粋に面白く、結果的に高得点に繋がったと考えています。

(引用:クレアール ![]() HP)

HP)![]()

3社をおすすめとして挙げましたが、費用はそこまで変わりません。

受講したわけではありませんが、実際どの通信講座でも合格者はでているので、講義内容やテキストもそこまで大きく変わらないでしょう。

そのうえで、もし、今の私が公務員試験を受験するとしたら、

「アガルート」

を選びます。

アガルートをおすすめする一番の理由は、なんといっても「内定特典」です。

【国家公務員就職氷河期世代枠】面接カードの内容と書き方のコツ

それでは、面接カードの内容と書き方のコツについてご紹介していきます。

面接カードの重要性

まずは面接カードの重要性です。

はっきりいって公務員試験の面接は「面接カード」の出来で合否がわかれます。

その理由は、面接試験では面接カードの内容について質問が行われるからです。

例えば、

- 面接カードの設問をそのまま質問してきたり

- 面接カードのなかで疑問に思ったこと

- 面接カードのなかで確認したいこと

- 面接カードのなかで興味をもったこと

などを面接官は質問してきます。

それなのに、面接カードをテキトーに書いたり、嘘を書いたり、内容を盛ったりすると、面接当日に深堀りされてあえなく撃沈します。

各機関の面接カードの内容

面接カードの内容は各機関で異なっています。

(様式は各機関採用HPに掲載されています)

ここで、代表例をいくつか挙げておきます。

他機関の面接カード内容をみておくことは非常に大切です。

なぜなら、他機関の面接カードの設問がそのまま質問される可能性があるからです。

【人事院(第2次選考試験面接カード)】

- 志望する理由

- これまで力を入れてきたこと及び今後取り組みたいこと

- 自己PR(長所や人柄等)

- 志望官庁

- 他の就職先への併願状況

- 資格

- 趣味・特技

【内閣府(受付票)】

- 資格・免許・特技

- 志望順位

- 志望する理由(きっかけとなった出来事をできる限り具体的に)

- 特に関心のある内閣府の業務・部局とその理由

- 就職氷河期における自身の就職活動について、苦労したこと

- 就職氷河期から現在までの間、困難であった事象に対してどのように取り組んできたか

- 自己PR

【総務省(面接カード)】

- 志望理由

【金融庁(調査表)】

- これまで最も力を入れてきたこと

- 国家公務員として取り組みたいこと

- 注目している世の中の動き

- 関心分野

- ご自身について

- 自己PR

- 併願状況

【文部科学省(来訪者メモ)】

- 志望理由

- 職務経験等を通じて培った能力及び文部科学行政への活かし方

- 文部科学省に関する主な関心事項

- その他アピールしたい事項

【デジタル庁(エントリーシート)】

- 特技・趣味

- これまで力をいれたこと

- 志望動機

- 性格の自己分析

- 関心政策分野

- 転職活動状況

【国税庁(面接カード)】

- 資格特技

- 国税庁以外の就職活動の有無等

- 志望理由

- 学業や職務経験を通じたもの

- 最近関心や興味を持った事柄

- 印象深かったこれまでの体験

- 自己PR(長所や人柄)

【環境省(訪問者記入事項票)】

- 志望理由

- 自己PR

- これまでの経験の成功体験・失敗体験

- 入省後に取り組んでみたい業務

- 公務員として重んじるべきだと考えること

- 職場環境で一番大切だと考えること

- 趣味特技

- 生活する中で環境に配慮した行動として良いと感じること

面接カードの書き方のコツ

面接カードを書くうえで一番意識してほしい点は、

「志望理由」と「自己PR」をいかに戦略的に書き、面接官に自分という商品を売り込み、「この受験生と仕事をしてみたい」と思わせられるか

です。

具体的な書き方のコツについては、

- 志望理由の区分化(なぜ地方公務員ではなく国家公務員なのか?なぜ他省庁ではなく当庁なのか?)

- やりたい仕事の明確化(どんな仕事をしてみたいのか?具体性が大切)

- 官庁・業務内容をよく把握する(入省したい機関の業務内容を把握しているか?)

- 良質なオリジナルエピソードの選定(自分オリジナルのエピソードを使って志望理由・自己PRを作ると高評価)

などがあります。

これらのコツについては、他の記事でしっかりとまとめていますので、詳しくは各記事をご覧ください。

【志望理由・自己PRの書き方】→【完全ガイド】公務員試験面接カードの書き方|志望動機・自己PRのコツと例文を元県職が解説!

【他の受験生の実例・記入例】→【公務員】面接カードの実例・記入例を多数掲載の公務員用面接対策本を紹介!

【体裁】→【公務員面接カード】「である調」と「ですます調」、どっちがおすすめ?

【添削】→【公務員試験】面接カード添削や面接練習は「ココナラ」がおすすめ!(独学受験生向け)

また、国家公務員現役人事の方が書かれた「自己PR・志望動機・提出書類」についての本を一読するのもありです。

「公務員試験 現職人事が書いた自己PR・志望動機・提出書類の本(2025年度版)」著 大賀英徳

出来上がった面接カードは「ココナラ」で添削サービスをしているプロが多数いるので、独学社会人は活用してみるのも良いと思います。

ちなみに、私も添削サービスを行っていますので、もしよければご利用ください。

【公務員就職氷河期世代枠】面接の評価ポイントとおすすめの対策法

つづいて、面接の評価ポイントとおすすめの対策法をご紹介していきます。

評価ポイント(採用方針)

国家公務員の就職氷河期世代枠試験は年代が限定されていたり、職歴が関係ないなど特殊な試験となります。

そのため、「評価ポイント」が通常の試験と若干異なります。

では、具体的に

- どんな人物が求められているのか

- どんな人物が面接で高評価となるのか

知りたいところですよね。

抽象的で少し長いですが、参考になる資料があったので紹介します。

就職氷河期世代試験の実施に当たっては、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げることが本旨であることを踏まえ、取り組むことが必要である。また、この世代は雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、希望する就職ができず、現在も、不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど、様々な課題に直面している方がいることも踏まえ、試験の際には、職歴がない、あるいは少ないといった外形上の要件のみにとらわれることなく、各府省における面接を通じて、例えば以下に掲げる人材など、各応募者個人の適性や能力等を可能な限り細かに見た上で、判断することとする。

(1) 自身の経験や苦労を踏まえ、公務に対する強い関心と全体の奉仕者として働く熱意を有する者

(2) 採用後の研修又は職務経験を通じてその知識及び能力の向上が見込まれる資質を有する者

(3) 行政課題に取り組むに当たり重要となる論理的な思考力、判断力、表現力などについて基礎的な能力を有する者

また、単に受験者が高齢であることをもって採用を忌避するといったことがないように留意する。

そのためには、職歴以外の学校などでの経験や苦労を踏まえて、受験者がどのように公務について取り組みたいと考えているかといったことをよく確認する

ことが重要であり、面接においては、就職氷河期世代としての経験を詳細に聞いた上で、公務への適性等を見極めつつ、選考を行うこととする。(引用:就職氷河期世代の国家公務員中途採用の方針及び国家公務員中途採用者選考試験(就職氷河期世代)の実施の依頼等について 令和4年7月13日人事管理運営協議会幹事会申合せ)

ポイントは、

- 職歴で不採用としない

- 年齢で不採用としない

- 熱意があるか

- 向上心があるか

- 思考力・判断力・表現力などの基礎的な能力を持っているか

そして、もっとも大切な部分が、

「これまでの経験を踏まえて、どのように公務員の仕事に取り組みたいと考えているか」

です。

面接本番では上記のポイントが見られている、評価されていることを常に考慮しながら回答していきましょう!

【関連記事】【公務員面接試験】評価基準を理解して対策をすべし!致命的ミスも紹介

おすすめの面接対策

それでは次におすすめの面接対策をご紹介します。

対策は大きく3つあります。

- 公務員試験専用の面接対策本を一読

- 想定問答集作り

- 模擬面接

公務員試験専用の面接対策本を一読

まずは公務員試験専用の面接対策本を一読することをおすすめします。

本を選ぶ際のポイントは「公務員試験専用」を選ぶことです。

公務員の面接は、面接の流れや評価が高い答え方などが民間と少し異なるので、まずは本を読んでしっかり知識を入れておくと面接で有利になるでしょう。

私は国家公務員現職人事の方が書かれた以下の本でしっかり面接対策をしました。

「公務員試験 現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本(2024年度版)」著 大賀英徳

(毎年最新刊が発行されるので注意)

想定問答集作り

面接対策本をお読み終えたら、続いて「想定問答集」を作りましょう。

少し大変な作業になりますが、想定問答づくりは非常に大切です。

問答を作る過程で、自己分析などができるので、面接本番での様々な質問に柔軟に対応する力がつきます。

注意として、問答は「会話のキャッチボール」を意識して作成するようにしましょう。

【参考記事↓】

模擬面接

面接対策本を読み、想定問答集も準備できたら、最後にできる限り「模擬面接」を受けましょう。

模擬面接を受けるのは面倒くさくて敬遠されがちですが、模擬面接を受けるか受けないかで面接の出来は大きく変わります。

どんなに完璧な想定問答集ができたとしても、

- 表情

- しぐさ

- 明るさ

- 声のトーン

- 熱意の伝え方

- 会話のキャッチボール

などがしっかりできていなければ不合格まっしぐらです。

模擬面接をして、ぜひ他人の目で一度は見てもらうことをおすすめします。

会社員やフリーター、ニートの方などは模擬面接を受ける場がないと思われがちですが、

- 公務員予備校

- ジョブカフェ(無料)

などで受けることができます。

予約制なので、早めに一度確認してみてください。

【参考記事↓】

【公務員面接試験】模擬面接を受けられる公務員予備校・施設・サービス(独学社会人向け)

説明会は直接採用には関係ないがメリットがある

就職氷河期世代枠試験が気になる人向けに説明会が開催されていました。

まず、もっとも強調したいポイントですが、「説明会は採用に一切関係ありません」。

これは人事院や各府省庁・機関のHP等にもはっきりと書かれています。

ただし、説明会に参加するメリットは十分にあります。

ここで2つのメリットをご紹介します。

メリット1:志望動機などに利用できる

メリット2:質問でどんなことでも聞ける

志望動機などに利用できる

面接カードや受付票で必ず書かされる「志望動機」を考える際に、説明会に行ったことがそのままネタとして使えます。

たとえば、

- 「説明会での職員の熱い姿を見て、こういう人達と一緒に仕事をしたいとあらためて思い志望することにしました」

- 「説明会で質問し、しっかりと自分が考えている仕事・理想としている仕事ができると確信し、志望することにしました」

質問でどんなことでも聞ける

説明会での質問内容はなんでもOKです。

先程も言いましたが、説明会での発言は採用に一切関係がないので、逆にどんなことでも聞けるということです。

私が就職氷河期世代枠試験を受けるなら、例えば以下の質問をします。

- 就職氷河期世代枠で採用されると同世代と比べてどのくらい給料が安い?

- 就職氷河期世代枠では出世は厳しい?

- 就職氷河期世代枠と一般職では配置先(仕事内容)に違いがある?

- 面接では主にどういったことが中心に聞かれるか?答えられる範囲でいいので。

- 就職氷河期世代枠ということで高齢採用となるが、周囲と打ち解けれるか不安、、

説明会ではタブーな質問はないので、聞きたいことをどんどん聞いて、悩みや疑問を解決しましょう。

私だったら、説明会には絶対にいきます。

実際に受験生のときに参加して貴重な経験となったのでおすすめしています。

メリットが多いので、説明会に参加するか迷っているなら行くべきです。

府省庁・機関によっては予約制で、定員も決められていることもあるので、定期的に採用ページをチェックし、予約を開始したらすぐに予約をしましょう。

就職氷河期世代枠に求められるスキル

就職氷河期世代枠試験は、学歴・職歴が一切問われない非常に間口の広い試験です。

しかし、実際に働くとなれば、最低限のスキルや能力は必要とされます。

ここでは、公務員として求められる基本的なスキルを紹介します。

パソコンスキル

文書・資料作りが公務員のメインの仕事になります。

そのため、パソコン、特にword、excelの基本的な操作ができることは必須です。

でないと仕事になりません。

自動車運転免許

配属される部署によっては、出張や外出の多い業務もあり、公用車の運転が必要になる場面が多々あります。

そのため、普通自動車運転免許は実務上“必須”といえるスキルです。

試験自体には免許がなくても合格できますが、採用後の仕事に支障をきたす可能性があります。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力はどの仕事でも求められますが、やはり公務員でも必要不可欠な能力です。

この能力が高ければ高いほど仕事がうまくまわり、評価もぐんぐん上がることでしょう。

逆にコミュ障気味だと、残念ながら厳しい公務員生活になります。

とはいえ、公務員の世界は年功序列。多少コミュニケーションが苦手でも、コツコツ続けていれば昇給・昇進のチャンスはちゃんとありますよ!

採用後に待ち受ける4つの課題

30代~50代で新規採用者として職場に配属されるため、乗り越えなければいけない以下の4つの課題があります。

- 周りの職員はあなたを就職氷河期世代枠採用者とは知らない

- 配属されたら年下の有能な部下がいる状態

- 年齢によってはすぐ係長になる

- 30代40代で公務員の基礎をイチから覚えていかなくてはいけない

周りの職員はあなたを就職氷河期世代枠採用者とは知らない

職場に配属された際に、就職氷河期世代枠採用者ということは特に職員達は知りません。

「民間経験者枠で採用されてきた有能な人なのだろう」と思う職員もいると思います。

配属されたら年下の有能な部下がいる状態

30代~50代での採用となりますので、当然職場に配属されれば、あなたの下にバリバリ仕事をこなす20代の部下がわんさかいるわけです。

その部下達とともに、連携して仕事をしていく必要がありますので、ストレスは相当のものになると推察されます。

年齢によってはすぐ係長になる

公務員では40歳あたりで係長になっていく人が多いですが、就職氷河期世代枠で40代・50代で採用されるとすぐに係長というポストに就く人も中にはいると思います。

仕事ができなくても、完全年功序列なので係長程度までには出世できてしまうのが公務員の世界です。

30代40代で公務員の基礎をイチから覚えていかなくてはいけない

普通、20代前半で覚えなければいけない公務員の基礎を、30代~50代で覚えていかなくてはいけません。

- 初歩的な質問を部下に聞いたり

- 初歩的なミスを係長から注意されたり

給料はどのくらい?手当や福利厚生はどう?

実際、給料や手当、福利厚生はどの程度もらえるのか、みていきましょう。

初任給

では実際に、就職氷河期世代採用者の初任給はいくらぐらいなのか、実例をご紹介します。

なお、初任給については、年齢や経歴に応じて決定されるため、個人差があります。

今回紹介する初任給はあくまで一例としますので、ご自身の条件に近いものを参考としてください。

ちなみに、初任給は受験案内に必ず掲載されていますので、確認したい方は各自治体の受験案内をご覧ください。

【国家公務員】

【東京都】

Ⅰ類B:約284,000円~309,000円(地域手当20%を含む)

Ⅲ類:約284,000円~293,400円(地域手当20%を含む)

【神奈川県】

【千葉県】

【新潟県】

32歳大卒(卒業後職歴のない方)で213,759円(地域手当含む)

32歳高卒(卒業後職歴のない方)で194,677円(地域手当含む)

【名古屋市】

37歳大卒(職務経験5年)で245,295円(地域手当含む)

40歳大卒(職務経験10年)で254,840円(地域手当含む)

45歳大卒(職務経験15年)で265,650円(地域手当含む)

上限は278,185円

各自治体の受験案内に掲載されている様々な条件での初任給を紹介しました。

これでおおよその額が分かるかと思います。

給料は他の同世代公務員よりも安い

就職氷河期世代枠採用者の給料は、同年代の一般行政職職員の給料と比べると安くなっています。

ある程度、年齢や職歴によって加算はあるものの、加算を加えても安いですし、上限も設けられています。

手当や福利厚生、昇給などは他の公務員と変わらない

初任給は安いですが、手当や福利厚生は他の公務員と変わりません。

通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当(残業代)、期末・勤勉手当(ボーナス)等の手当や年次休暇年間20日はしっかりともらえます。

また、昇給についても、入庁後は他の職員と変わらずに原則毎年上がっていきます。

今後の選択肢|氷河期世代枠終了後も、公務員を目指せる道はある

令和6年度をもって、就職氷河期世代枠の公務員採用試験は終了しました。

これにより、年齢制限が大きく緩和された特別枠での公務員試験は今後実施されない見込みです。

しかし、「氷河期世代」という属性に該当する方でも、まだ公務員になる道は残されています。

ここでは、今後の現実的な選択肢についてご紹介します。

社会人経験者枠(社会人枠)を狙う

まず第一に検討したいのが、各自治体や官公庁が実施している「社会人経験者枠」の公務員試験です。

社会人枠は、一定の職務経験(例:民間企業での勤務年数など)を有する人を対象とした試験であり、年齢上限が一般枠よりも高めに設定されていることが特徴です。

30代後半〜40代前半でも受験可能なケースが多く、年齢によるハードルが比較的低いため、氷河期世代の方にもチャンスがあります。

ただし、自治体によって受験資格や試験内容に差があるため、必ず最新の募集要項を確認することが重要です。

試験内容は「論文・面接のみ」といったパターンもあれば、「教養試験+面接」といった構成もあり、対策の方向性が異なります。

臨時職員や会計年度任用職員から正規採用を目指すルートも

公務員へのステップとして、臨時職員や会計年度任用職員(いわゆる非常勤職員)として採用される道もあります。

こうした非正規職員として実務経験を積みながら、内部採用試験や社会人枠を目指すルートは、年齢に関係なく現実的です。

特に自治体によっては、会計年度任用職員としての勤務実績を評価し、正規職員採用につなげている例もあります。

安定を求めながら経験を積み、タイミングを見て受験する、という堅実な戦略も視野に入れてみてください。

地域おこし協力隊や行政系の契約職員も選択肢

民間企業で再就職を狙うのが難しい場合、地域おこし協力隊やNPO、自治体の委託事業スタッフなど、行政と関わりのある職種を経験するのもひとつの方法です。

これらは一見すると公務員とは異なるように見えますが、地域課題に取り組むという点で行政的な視点やスキルが求められる仕事が多く、今後のステップアップにもつながります。

まとめ

就職氷河期世代向けの特別採用枠が2024年度で一旦は終了しましたが、2026年度に再度募集が開始されることになりました。

公務員になることを一度は諦めた就職氷河期世代の方にとっては絶好の機会となります。

たしかに、競争倍率が高いので厳しい競争にはなりますが、しっかりと対策をされている受験生はそこまで多くありません。

1年前や半年前からしっかりと公務員試験の準備をしていけば合格できる可能性も格段に高まります。

公務員を目指すあなたの努力が、必ず実を結ぶことを願っています。