「個別面接の対策はできているけれど、集団討論は何をどう準備すればいいか分からない…」

そんな不安を抱える公務員試験の受験生は少なくありません。

集団討論(グループディスカッション・グループワーク)は、都道府県庁や政令市など多くの自治体で採用されている重要な選考ステップのひとつです。

配点は面接に比べて低めではありますが、評価が一定基準に達しないと不合格になることもあるため、軽視できない試験です。

さらに、個別面接と違って「練習の場が少ない」「独学では雰囲気がつかみにくい」「模範解答がない」などの理由から、対策に悩む受験生が非常に多いのが現実。

しかし安心してください。

集団討論には高評価を得るための明確なコツがあります。

実際に筆者(元県職員)もこのコツを押さえて討論に臨み、合格をつかみました。

✅この記事でわかること

集団討論の基本的な進行の流れと出題形式

司会・タイムキーパー・記録係など各役割の動き方

評価されるための発言パターンや立ち振る舞い

実際に出題されたテーマ例とその傾向

独学でもできる集団討論の模擬練習法

絶対に避けたいNG行動とその理由

この記事を読めば、「集団討論で何を求められているのか」「どんな準備をすればよいのか」がすっきりわかります。

試験本番で緊張せず、自信をもって討論に臨めるように、ぜひ最後まで読んで対策に役立ててください。

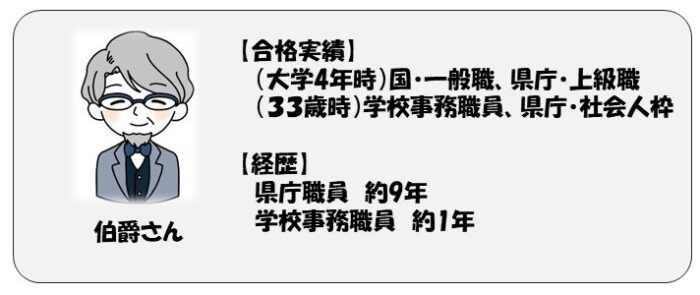

【この記事を書いた人↓】

集団討論とは?概要と試験の位置づけ

公務員試験における「集団討論」は、受験者数名が1グループとなり、与えられた行政課題や社会問題について一定時間内で意見交換を行う試験です。

目的は、個人の知識や主張の強さではなく、他者との対話を通じて課題を整理し、合意形成を目指す協調性と論理性を評価することにあります。

集団討論の目的と特徴

民間の「グループディスカッション」と類似していますが、公務員試験では「協働」「政策視点」「住民意識」など、より公共性の高い観点が求められます。

意見の数や派手さよりも、「いかにチームとして結論を導けるか」「その過程でどのように関与したか」が評価対象です。

発言が少ないと不利ですが、話しすぎるのも逆効果。発言の質・タイミング・姿勢のバランスが問われます。

配点と評価ポイント

多くの自治体では、面接(個別・集団)の合計配点に対して、集団討論はおおよそ2〜3割程度の比率に位置付けられています。

「討論のなかで目立たなくても通過できた」という声もありますが、逆に「評価基準を下回れば足切り」となることもあるため、決して油断できない重要な試験です。

評価される観点には、「協調性」「論理性」「柔軟性」「公共的な視点」「リーダーシップ」などが含まれます。

集団討論が実施される主な自治体

国家公務員総合職(政策課題討議)や東京都Ⅰ類Bの新方式をはじめ、都道府県庁、政令市などで幅広く実施。

特に「政策判断能力」「チームとして働く力」が重視される自治体で導入されやすい傾向にあります。

集団討論の流れと役割分担(実体験ベース)

集団討論は、形式がある程度決まっているとはいえ、自治体や年度によって細かな運用に違いがあります。

ここでは、筆者が実際に県庁試験で受験したときの流れをもとに、一般的な進行例をご紹介します。

試験当日の流れ

受付・集合

控室に案内され、他の受験生と一緒に待機。緊張感が高まる時間ですが、挨拶やアイコンタクトなど軽く周囲とコミュニケーションを取っておくと良い印象につながります。グループ編成と移動

その場で5〜8人程度のグループに分けられ、担当の試験官がいる部屋へ移動。基本的には試験官が3〜4名程度で、受験者の発言や態度を個別に観察・記録しています。テーマ発表とメモタイム

討論室に入ると、その場で「討論テーマ」が発表されます。配布されるメモ用紙に自分の意見を簡単に書き出す時間が設けられることが一般的です(3〜5分程度)。役割分担の話し合い

司会・記録係・タイムキーパーなどをグループ内で決めます。ここでの話し合いの仕方・雰囲気作りも評価されています。譲り合いや配慮が見られると好印象です。30分程度の討論開始

制限時間内でテーマに対する意見交換・整理・まとめを行います。最終的には、グループの意見として一定の方向性を持った結論に至ることが理想です。まとめ・終了(発表を求められる場合も)

自治体によっては最後に代表者が意見を発表したり、記録係が発言内容を報告する場合もあります。

よくある討論テーマの出題形式

「行政の立場でどう対策を打つか(例:少子化、交通、環境、地域活性など)」

「ある課題について賛否や取組を議論し、施策をまとめる」

「市民視点・職員視点の両方で考える」

「上司に報告するためのポイントを整理する」など

試験官が見ているポイント

論理性:発言に筋が通っているか

協調性:他人の意見を受け止めて議論しているか

主体性:必要な場面でリーダーシップを発揮しているか

柔軟性:相手の意見を柔らかく取り入れているか

態度・礼儀:姿勢、目線、相づち、発言の順番など

この流れを事前にイメージしておくだけでも、「何が起きるのか分からない不安」はかなり軽減できます。

特に役割分担と初動の動き方は本番で差がつくポイントです。

私のグループは、時間が途中できてしまい、見解がまとまらないまま、なんとも中途半端な感じで終わってしまいました。

私は司会等の役回りは避け、最終的に計4~5回程度のコメントをしました。

高評価を得るためのコツ4選

集団討論では、「何を話したか」よりも「どう話したか」「どう関わったか」のほうが重視されます。

ここでは、実際に筆者や他の合格者が実践していた評価されやすい行動や考え方を4つにまとめてご紹介します。

役割に応じた戦略的立ち回りを

討論開始時に決める「役割」は、単なる形式的なものではなく、評価にも大きく関わる重要な要素です。

特に司会・タイムキーパー・記録係は進行に影響を与えるため、立ち回り方次第で合否を左右します。

【司会】

討論全体をリードする重要ポジション。発言を整理し、脱線を防ぎ、結論へと導く進行力が問われます。ただし、時間内にまとめきれないと「進行力不足」として評価が下がるリスクもあります。成功すれば高評価に直結しますが、慣れていない人は無理に立候補しないほうが賢明です。

【タイムキーパー】

裏方のようでいて非常に重要です。討論の中盤で「残り10分なので結論に近づきましょう」といった声かけができると、空気を読める調整役として高評価を得やすいです。

【記録係】

発言内容を把握しながらまとめ役に回るポジション。終盤で「〇〇さんと□□さんの意見を組み合わせると、こんな方向性が見えそうです」と提案できれば、的確なサポート力として評価されます。

【無役の人】

積極的に2〜3回は意見を述べ、グループの流れに沿った発言を心がけましょう。「聞いているだけ」「相づちだけ」は評価対象外です。←不合格決定

議論の軌道修正ができると評価アップ

討論では、ときに話が脱線したり、論点がぼやけたりする場面があります。

そんな時に「一度話を整理しませんか?」「本題に戻しましょう」と提案できる人は、状況判断力とリーダーシップがあると評価されます。

また、他の受験者が話しすぎているときに「皆さんの意見が出そろってきたので、まとめに入ってもよいかもしれませんね」といった柔らかな発言で調整を図れると、“空気を読める人”として好印象です。

重要なのは、あくまで“支える姿勢”を見せること。司会の立場を奪うような動きはマイナスに働くことがありますので注意しましょう。

発言できていない人を自然にフォローする

集団討論では、緊張してなかなか発言できない人もいます。

そうした人に対して「〇〇さんの考えもぜひ聞いてみたいです」と話を振ることができれば、「全体を見て動ける協調型の受験者」として高く評価されます。

ただし、プレッシャーをかける言い方や命令口調は逆効果。

「〇〇さんはどうお考えでしょう?」「もしよければお聞かせください」と、あくまで“提案型”の言い方を心がけましょう。

また、「意見が偏ってきたように感じます。他の方のお考えも聞いてみたいですね」といった言い回しで司会を支える姿勢を見せるのも効果的です。

集団討論はディベートではない

よくある誤解ですが、集団討論は“意見を戦わせて勝敗を競う場”ではありません。

求められているのは、意見を出し合い、調整し、最終的に一つの方向性を導き出す「協働的な姿勢」です。

そのため、相手の意見を否定したり、遮って自分の主張を押し通したりするような態度はマイナス評価になります。

具体的には以下のような行動が評価されやすいです:

他者の意見に一度「共感」や「理解」を示してから自分の意見を加える

発言の順番を守り、挙手やアイコンタクトで譲り合う

他人のアイデアに補足や改善案を付け加えるような「建設的な姿勢」

想定問答例(質問パターンと返答のコツ)

集団討論では、基本的に面接のように“質問される”形式ではありませんが、司会者や他の受験者から「どう思いますか?」と意見を求められることは頻繁にあります。

このときに自分の考えを筋道立ててわかりやすく述べられるかが、評価に直結します。

以下に、よくあるシーンごとの“想定される問い”と、好印象を与える回答パターンを紹介します。

ケース①:意見を求められたとき

「〇〇さんはどう思いますか?」

【おすすめの構成】

結論を先に述べる(私は〇〇だと考えます)

理由を述べる(なぜなら〜)

補足や具体例を添える(たとえば〜)

他者の意見を踏まえる(△△さんの意見にも共感しつつ)

【例】 「私は、自治体が主導してイベントを開催することが重要だと考えます。なぜなら、高齢者や子育て世代などが行政の施策に直接触れる機会が増えるからです。実際、地元の○○市では地域交流イベントをきっかけに高齢者の孤立が減少したというデータもあります。□□さんがおっしゃった“若者への周知強化”と併せて進めると、より効果が期待できるのではないでしょうか。」

ケース②:自分の意見を否定されたとき

「それは現実的ではないのでは?」などの反論を受けたとき

反論を受けたときは、感情的にならず、まずは相手の視点を肯定的に受け止めるのが基本です。

そのうえで、自分の主張との接点や新しい視点を提示しましょう。

【例】 「ご指摘ありがとうございます。確かに、予算面での課題は無視できませんね。私の提案は、あくまで自治体のPR施策の一環として想定していましたが、○○さんの意見を加味すると、より小規模から始めて効果検証を行う方が現実的かもしれません。」

ケース③:議論がまとまりづらいときに発言する

「このままだと結論が出なさそう…どう切り込む?」

この場面では、俯瞰力と論理的整理力が試されます。

発言をまとめたり、論点を明確化することで、試験官に「調整力のある人材」と印象づけることができます。

【例】 「皆さんのご意見には、『若年層へのアプローチ』と『高齢者対策』という2つの軸が見えるように感じました。一度この2軸に分けて、それぞれの取組について整理してみてはいかがでしょうか?」

ケース④:他者の意見をフォローする

「発言後に空気が止まったとき、どう対応する?」

このようなときに“優しく拾う”ことで、協調性と観察力を示すことができます。

【例】 「〇〇さんのご意見、とても大事だと思います。特に“市民への意識づけ”という点は、私たちが考えている施策全体の土台になる部分かもしれませんね。」

これらの「質問対応スキル」は、ただ話せるだけの人と、「空気を読んで貢献できる人」との明確な差になります。このようなパターンをいくつか“言語化して練習”しておくことで、本番での落ち着きが段違いになります。

NG行動集|落とされる人の特徴とは?

集団討論では「正解の発言」があるわけではありませんが、明確に評価が下がる行動は存在します。

これらを無意識にやってしまうと、どんなに良いことを言っていても合格が遠のいてしまいます。

ここでは、試験官にマイナス印象を与えてしまう典型的なNG行動を、5つのパターンに分けて解説します。

❌NG①:発言ゼロ or 1回だけ

討論に全く参加しない(あるいは1回しか発言しない)受験者は、「評価不能」として不合格になってしまう可能性が高いです。

「他の人の話を聞いてばかりで終わってしまった…」という受験者は少なくありませんが、最低でも2〜3回は“意味のある発言”をする必要があります。

意見に自信がなくても、

「○○さんの意見に賛成です。特に〜の点が大切だと思います」などの補足型

「少し別の視点ですが…」と切り出す派生型

など、短くても中身のある発言ができれば十分評価されます。

❌NG②:他者の意見を真っ向から否定する

「いや、それは違うと思います」など、他人の意見を直接的に否定する発言は、非常に悪い印象を与えます。

集団討論で問われているのは、「意見の正しさ」ではなく「協調性・柔軟性・対話力」です。

反論したいときは、

「その観点も重要ですね。ただ、○○という立場から考えると〜という意見も成り立つと思います」など、 “一度受け止めてからの提案”という構成がベストです。

❌NG③:話しすぎ・空気が読めない

自分の意見ばかりを長々と語ったり、他者の話を遮ってまで主張を続けたりする受験者は、「自己中心的」「協調性に欠ける」と判断されます。

特に、以下の行動には要注意:

発言時間が長く、他者の発言機会を奪っている

話のタイミングを無視して、割り込むように発言する

自分の意見に固執し、まとめに向けた調整に応じない

討論は“チームプレイ”。グループ全体の空気と流れを読む力が重視されます。

❌NG④:司会を無理にやって失敗

司会=評価が高い、というわけではありません。

むしろ、司会を引き受けて進行に失敗するとマイナス評価が目立ちやすくなります。

よくある失敗パターン:

話を回すだけで、自分の意見が全く言えなかった

時間配分に失敗し、討論がまとまらなかった

他者の発言をうまく拾えず、全体の流れを壊した

司会に向いている人は、場の整理や発言の拾い方が自然にできる人です。

「自分にできそう」と思えない場合は、無理に手を挙げず、他の役割で貢献する方が賢明です。

❌NG⑤:言葉遣い・態度・姿勢がだらしない

意外と見落としがちなのが「言葉遣いや態度」です。

討論に集中するあまり、無意識に「ため口」「命令口調」「姿勢が崩れる」などが出てしまうことがあります。

試験官は、「チームで仕事をする人として適切か?」という視点で見ています。

発言時の「語尾」を丁寧にする(〜と思います、〜ではないでしょうか)

腕組みや椅子にもたれる姿勢はNG

話していないときの態度も含めて評価される

「聞く姿勢」も評価ポイントであることを常に意識しましょう。

過去に出題されたテーマ例(最新情報)

集団討論では、自治体の課題や社会的トピックを題材としたテーマが出されることが一般的です。

テーマは「行政の立場からどう考えるか」「市民生活と施策をどうつなぐか」といった視点で出題され、政策的思考力や多面的な視野が求められます。

ここでは、近年実際に出題されたテーマとその傾向をご紹介します。

【2024年度 東京都職員(Ⅰ類B・新方式)グループワーク】

「東京都では、熾烈を極める国際競争の中で、ひときわ存在感を放つ唯一無二の都市へと東京を進化させる取組を推進している。あなた達は、国際金融都市・東京の実現に向けた取組を検討するプロジェクトチームの一員となった。世界から資金・人材・技術・情報を呼び込み、世界をリードする国際金融都市・東京としての地位を確立するために、どのような取組を行うべきか。チーム内で議論し、職場の上司に説明するために必要なポイントをホワイトボードにまとめなさい。」

背景:東京都は国際競争力の強化に力を入れており、外国人材・IT・金融の分野での活性化を重視している

ポイント:「人材誘致」「規制緩和」「多言語対応」「インフラ整備」など多様な観点が求められる

【2023年度神奈川県職員(1種試験)グループワーク】

「令和5年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました。同様に、日常生活の中で努力義務とした方がよい事柄について、理由を含め1つ挙げなさい。また挙げた事柄の定着に向けてどのような取組が必要か、行政をはじめ取組主体ごとにそれぞれ説明しなさい。」

背景:2023年から自転車ヘルメットの努力義務化がスタートしたことを受けた出題

ポイント:「義務化と自由のバランス」「啓発手段」「行政と民間の連携」などを議論の軸にできる

背景:神奈川県と同様のトピック。より具体的な施策提案が求められる

議論の観点:「インセンティブ」「教育との連携」「SNS活用」「条例化」など

【2023年度 長野県職員(大学卒業程度)グループワーク】(一例)

「県内の様々な分野で労働力不足が問題となっているが、多様な人材を確保していくためにどのような取組が効果的か。」「長野県内の公共交通の抱える課題を挙げ、その課題を解決するためにどのような取組が効果的か。」

- 観点:「外国人材」「高齢者再雇用」「障害者雇用」「働き方改革」などの多角的視点が必要

- 観点:「過疎地域の移動手段」「デマンド交通」「高齢化対応」「環境負荷の軽減」など

✅ よくある出題傾向

社会問題(少子化、高齢化、働き方改革)

地域課題(過疎・インフラ・観光振興)

行動促進(SDGs、マナー、安全など)

テクノロジー(デジタル化、防災、情報発信)

若者・高齢者・多様性など特定のターゲット支援

✅ 準備のコツ

受験する自治体の公式HPや「職員募集要項」に過去の試験問題が掲載されていることがあるので、必ずチェックしましょう。

自治体の「施策」「重点事業」や「知事の記者会見メモ」なども読み込んでおくと、出題テーマの“背景理解”が深まります。

直近のニュースや条例改正をもとに、自分なりの意見を1〜2分でまとめる練習をしておくと効果的です。

模擬練習の進め方(独学者向け)

集団討論の最大の悩みは、「練習の場が少ないこと」です。

個別面接と違い、大学や予備校でも模擬集団討論の機会は限られており、特に独学の受験生は「本番ぶっつけ」になってしまうことも…。

しかし、正しい手順を踏めば独学でも十分に練習が可能です。

ここでは一人でもできる模擬練習の手順と、複数人でできるオンライン練習の方法をご紹介します。

ステップ1|テーマを設定する

まずは練習用の討論テーマを用意しましょう。以下の方法で簡単にテーマを集められます。

過去問(都道府県HPや予備校サイト)

自治体の政策トピック(少子化、防災、観光、公共交通など)

ニュースや新聞記事から「公共性のある課題」を拾う

例:「若年層の政治参加を促進するには?」「地元商店街を活性化する方法とは?」など。

ステップ2|一人ブレストで意見を構成する

テーマが決まったら、以下のフレームで自分の意見をまとめます。

【結論】:私は〜すべきだと考えます

【理由】:なぜなら〜だからです

【具体例】:実際に〜という事例があります

【補足】:また、○○の視点も重要だと思います

これを1〜2分以内で話せるようにすると、本番でも応用が効きます。

ステップ3|録音・録画で自己分析

スマホやPCで自分の発言を録音してみましょう。

チェックポイント:

話が論理的に構成されているか

「えー」「あのー」などのフィラーが多くないか

声のトーン、滑舌、聞き取りやすさはどうか

結論から話しているか

改善点をノートに書き出して、繰り返し練習すれば、短期間でも劇的に改善できます。

ステップ4|オンライン模擬討論を活用する

1人練習に限界を感じたら、SNSや掲示板を通じて練習相手を探しましょう。

「公務員試験 集団討論 練習」などでX(旧Twitter)や掲示板を検索

DiscordやZoomを使って、オンライン模擬討論を開催

役割を交代しながら練習(司会・記録・タイムキーパー)

グループでの練習は、他の人の良い点・悪い点を見て学ぶ機会にもなります。

独学者は公務員予備校のアガルートのグループワーク単科講座を受講すれば模擬集団討論を体験することができますのでぜひご利用を検討してみてください。

できれば録画して客観的にチェック

自分を客観視するには、録画が最も効果的です。

討論中の姿勢・表情・相づちの打ち方・発言タイミングなど、細かなクセが見えてきます。

話しすぎていないか

他人の意見を遮っていないか

姿勢や態度に緊張・だらしなさがないか

少し恥ずかしいですが、本番前に見返すことで修正すべきポイントが明確になります。

まとめ|協調性と冷静さがカギ

集団討論は、「目立てば勝ち」「多く発言すれば良い」という試験ではありません。

むしろ、公務員としての適性――協調性、冷静な判断力、柔軟な姿勢、そして周囲と共に結論を導き出す力が問われる、極めて“人間力重視”の試験です。

✅集団討論で評価される人物像とは?

一方的に話す人ではなく、“聞ける人”

意見を押し通す人ではなく、“調整できる人”

協力して結果を出せる人

周囲に安心感や信頼感を与えられる人

これが、集団討論における理想的な受験者像です。

✅本番で大切にしたい心構え

「相手はライバル」ではなく「一緒に合格を目指す仲間」

「意見を言う」ではなく「意見をつなげてまとめる」

「正解を言う」ではなく「皆で納得できる答えに近づける」

このマインドで臨むことで、自然と評価されやすい立ち回りができるようになります。

✅直前期にできる最終確認リスト

□ 過去テーマで3分スピーチの練習をしたか?

□ 自分の得意な立ち回り(司会かサポート型か)を把握しているか?

□ 集団討論で“やってはいけないこと”を理解しているか?

□ オンライン模擬や録音で自分のクセをチェックしたか?

□ 「自分の主張」より「グループの成果」を意識しているか?

試験本番では、緊張しても大丈夫です。むしろ、緊張しながらも他者を気遣う姿勢こそが評価されます。

最後にもう一度だけ強調します。

集団討論は競争ではなく協働の試験です。

「偶然集まったメンバー全員で合格を目指す」という気持ちで臨めば、自然と空気を読み、協力し、建設的な討論ができるようになります。

そしてその姿勢が、あなたの最大の強みとなって、評価につながるのです。

【関連記事】