「公務員の結婚休暇って、何日休めるの?」

「結婚式やハネムーンで使っても大丈夫?」

「上司に言い出しにくい…」

こうした悩みは、公務員・公務員志望者のどちらからもよく聞きます。

私自身は、県職員として9年間勤務しましたが、その際は結婚をしなかったので取得しませんでしたが、同僚・後輩の多くは結婚時にこの制度を活用しており、私の周りでは取得率はほぼ100%でした。

この記事では、

✅ 結婚休暇の日数・期間

✅ 実際の取得しやすさ(体験談)

✅ 有給との違い・申請の流れ

✅ 自治体別の違いと注意点

を、元県職員/FP資格保有者として徹底的に解説します。

結婚休暇とは?【公務員の特別休暇のひとつ】

結婚休暇=「特別休暇」の一種

結婚休暇は、結婚(婚姻届の提出や挙式、新婚旅行など)に際して与えられる有給の特別休暇です。

これは「年次有給休暇」とは別枠で付与されるため、有給を消費せずに休めます。

慶弔・出産・育児・ボランティアなど、個人的な事情に応じて公務員が取れる休暇制度。各自治体の条例・規則に基づいて付与される。

国家公務員も地方公務員も対象

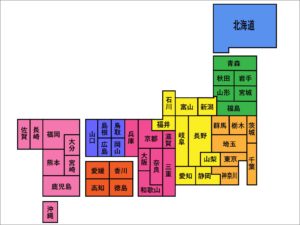

現在、結婚休暇はすべての自治体(都道府県・市区町村)で導入済みです。

(参考:総務省「令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」)

民間では結婚休暇が「慶弔休暇の一部」として扱われる場合がありますが、公務員はより手厚く、給与100%支給の「特別休暇」として明確に定められています。

国家公務員の結婚休暇

休暇日数:「連続する5日間」

取得時期:婚姻届の日や結婚式の日などの「結婚の日」の5日前から「結婚の日」後1ヶ月間

(参考:「人事院HP 勤務時間・休暇制度」)

地方公務員の結婚休暇

東京都

休暇日数:「連続する7日間」

取得時期:婚姻届の日や結婚した日の1週間前から当該日のあと6ヶ月間

※東京都では、結婚休暇は慶弔休暇の中に含まれます。

(参考:「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」)

新潟県

休暇日数:「8日間」(分割する場合は6日間。8日間には週休日及び休日等を含む)

取得時期:「職員が婚姻生活に入るため通常必要と認められる諸行事等、例えば挙式、旅行、婚姻届の提出等を行うための休暇であるから、婚姻生活に入る日を基準として社会通念上合理的な期間内に与えるべきである」とされている

(参考:「新潟県HP 勤務時間・休暇制度概説」)

青森県

休暇日数:「連続7日間」(7日には週休日や休日などを含まない)

(参考:「職員の勤務時間、休日及び休暇」)

横浜市

休暇日数:「連続する6日間」

(参考:「横浜市一般職職員の休暇に関する規則」)

💡ポイント

「休日を含む」かどうかで実質休める期間が変わります。

例:休日含む=実質5〜6日出勤停止/休日除外=実質1週間以上の連休可。

結婚休暇は本当に取りやすい?【現場のリアル体験談】

私の体験:取得率はほぼ100%

取得率についての統計情報はありませんでしたが、私の県庁時代の結婚した同期や後輩約20人は、ほぼ100%結婚休暇を取得していました。

多忙な部署の同僚も、結婚式・新婚旅行の予定を数か月前から上司と調整して、問題なく取得していました。

忙しい部署だとなかなか有休を取得しづらい雰囲気はありますが、「結婚休暇だけは、どの部署でも遠慮せずに取れる」― これが多くの職員の共通認識でした。

ハネムーン後は「燃え尽きる」人も(笑)

ハネムーンをフルで楽しみ、最終日に帰国 → 翌日出勤…というケースも珍しくありません。

同僚達も、復帰初日はかなりクタクタでした(笑)

余裕を持って1日休暇を残しておくのがおすすめです。

結婚休暇の取得タイミングと申請方法

取得タイミング

多くの自治体で、「結婚の日(婚姻届提出日・挙式日)」を基準に、1か月~6か月以内に取得できます。

最も多いパターンは以下の3つです:

結婚式前後+新婚旅行を合わせて取得

婚姻届提出日~引っ越し準備で分割取得

式を挙げない場合、婚姻届提出週+旅行で取得

申請の流れ(例)

結婚予定日・旅行日程を上司に口頭で相談

総務担当に「特別休暇願」を提出

承認後、日程確定

✅コツ:

休暇希望日は早めに伝えるほどスムーズ。上司や同僚の理解を得やすくなります。3〜6か月前には相談しておくのが理想です。

分割取得もOKな自治体あり

一部自治体(例:新潟県など)では、結婚式と旅行を別々に取得可能。

忙しい時期を避けて「6日間を分けて取る」といった柔軟な運用もできます。

有給と組み合わせて長期連休に

結婚休暇+有給+週末を組み合わせると、大型連休にすることも可能です。

例:結婚休暇(7日)+年休(3日)+土日=12連休!

結婚休暇中の給与・手当・ボーナスへの影響

給与100%支給(有給扱い)

勤怠評価・賞与査定に影響なし

休暇中も勤続年数にカウントされる

つまり、「欠勤」扱いではなく、完全に正当な勤務の一部です。

💡注意点

・出勤簿には「特休」などと記載される

・通勤手当は原則支給(定期券方式など)

・人事考課にもマイナス影響なし

結婚休暇以外の関連制度も知っておこう

結婚休暇だけでなく、公務員にはライフイベントに合わせた多様な休暇制度があります。

| 休暇名 | 内容 | 日数・期間(例) | 給与 |

|---|---|---|---|

| 忌引休暇 | 家族の弔事時に取得 | 配偶者10日など | 有給 |

| 出産休暇 | 妻の出産に伴う休暇 | 5日間など | 有給 |

| 育児休業 | 出産後の子育て休暇 | 原則1歳まで(延長可) | 無給(手当あり) |

| 介護休暇 | 家族介護時に取得 | 年5日など | 有給/無給混在 |

公務員の休暇制度は「ワークライフバランスの確保」を目的としており、民間企業に比べてもかなり手厚い内容です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 非常勤職員も結婚休暇を取れますか?

自治体によりますが、非常勤や臨時職員には結婚休暇がない場合が多いです。

ただし、有給休暇を利用して同様の対応が可能な場合もあります。

➡ 関連記事:【国家公務員の非常勤職員】仕事内容・待遇・副業OK?面接・正規登用は有利?(元非常勤職員の経験談)

Q2. 結婚式を挙げない場合でも取れますか?

はい、婚姻届を提出しただけでも取得可能です。

制度上は「婚姻生活に入るための行為」として認められています。

Q3. 結婚休暇と有給を組み合わせても大丈夫?

問題ありません。

むしろ多くの職員が、有給+結婚休暇+週末で長期休暇を取っています。

まとめ|公務員の結婚休暇は「堂々と取っていい制度」

給料100%支給の有給特別休暇

国家公務員:5日間/地方公務員:6〜8日が一般的

自治体によって期間・扱いが異なるため事前確認が大切

職場調整をすればほぼ確実に取得できる(仕事の調整を事前にしておけば)

ここまでお読みいただきありがとうございます☆

他にも公務員の福利厚生などについて記事を書いていますので、良かったらご覧ください。