副業解禁の流れが広がる現代社会。

民間企業では「副業・兼業」が当たり前になりつつあり、公務員として働く皆さんの中にも「副業に挑戦したい」「資産運用やブログ、YouTubeで副収入を得たい」と考える人が増えています。

一方で、「公務員は法律で副業が厳しく制限されているって本当?」「どんな副業なら認められるの?」「バレたら懲戒処分されるって聞くけど実際どうなの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

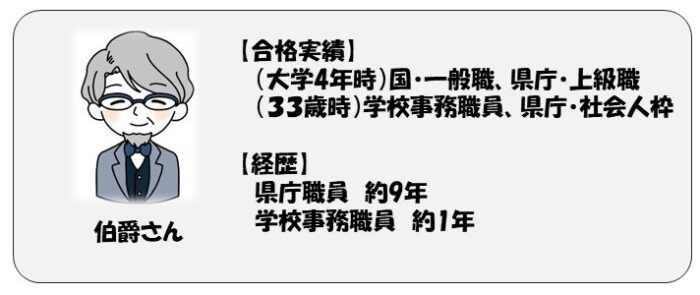

私自身、元県職員として約10年公務員を経験し、在職中に資産運用やブログ運営、NISA・iDeCoも実践してきました。

公務員の副業に関するリアルな現場の実情や、よくある勘違い、体験談も踏まえて、公務員の「副業・兼業」について分かりやすく元県職員FPの私が徹底解説します。

公務員はどこまで副業(兼業)が許されるのか?

ブログ・YouTubeはOK?グレーゾーン?

株式投資や不動産投資はセーフ?アウト?

副業バレのリスクとリアルな処分例

おすすめの資産運用・リスクの少ない副業とは?

「少しでも生活を豊かにしたい」「将来に向けて副収入の柱を持ちたい」と考えている現役公務員や公務員志望者は、ぜひ最後までご覧ください。

- 公務員の副業(兼業)は許可制(原則制限・禁止)

- 明確な副業(兼業)の許可基準がなく、YouTubeやブログなどはグレーゾーン

- おすすめの副業は「資産運用」

- 早期に副業(兼業)の許可基準の「具体化・詳細化」が求められる

公務員の副業・兼業はどこまで認められる?法律・ルールの全体像

副業・兼業の定義と公務員が守るべき法律

まず大前提として、公務員は民間企業の会社員とは異なり、“法律で副業・兼業が厳しく制限”されています。

副業ブームの中、「公務員も収入源を増やしたい」「ブログやYouTubeで副収入を得たい」という声が多い一方で、公務員は「国民全体の奉仕者」として、職務専念義務が強く課せられているため、副業や兼業のルールは非常に厳格です。

副業=本業(公務員)のほかに、報酬を得るために別の仕事を行うこと

兼業=公務員法令上は「副業」ではなく「兼業」という文言が使用される

【根拠法令】

国家公務員法第96条:「国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務に全力をあげて専念すべき」と明記

国家公務員法第103条・104条:「私企業からの隔離」「他の事業又は事務の関与制限」を定めており、これが副業・兼業のルールの根幹

地方公務員についても、地方公務員法に同様の規定があります。

公務員の副業(兼業)を定める法律とは?(国家公務員法・地方公務員法の要点)

公務員の副業・兼業に関する規定は、「国家公務員法」「地方公務員法」がベースとなっています。

とくに以下の2つの条文が、副業の許可・禁止の大きなポイントです。

国家公務員法第103条「私企業からの隔離」

職員は、営利を目的とする会社や団体の役員や自営、つまり「営利企業」の運営を行ってはならない。

役員や従業員として報酬を得ることは原則禁止

名義のみ(名前を貸すだけ)でもNG

報酬がなくてもNG

大規模な不動産賃貸や太陽光発電事業も「自営」と判断され、許可が必要

【例】

・不動産の賃貸収入が年額500万円以上→「自営」に該当し許可が必要

・太陽光発電の出力10kW以上→許可が必要

・農業や林業でも「大規模」「営利目的」なら許可が必要

国家公務員法第104条「他の事業又は事務の関与制限」

報酬を得て、営利企業以外の団体(NPO法人や学校法人等)の役員・顧問・評議員、その他いかなる事業・事務に従事する場合も、所属長の許可が必要。

継続的または定期的に従事し、報酬を得る場合が対象

単発的な講演や執筆、コンサルティングは除外される場合もあるが、内容や頻度によるので注意

【例】

・社会福祉法人の理事、NPO団体の顧問などで報酬を得る場合は必ず許可申請が必要

・単発の講演や、雑誌・書籍への寄稿は「継続的」でなければOKとされることが多い

副業・兼業の許可制と現場のグレーゾーン

公務員の副業・兼業は、「原則禁止」が基本ですが、一定の条件を満たし、上司(管理職)の許可を得ればOKなケースもあるのがポイントです。

【許可申請の流れ(一例)】

所属する人事担当部局に事前相談

必要書類を準備し、正式に許可申請

組織の審査・承認を経て、許可されれば兼業可能

許可を得てから副業(兼業)スタート

この「許可制」の運用が各自治体・省庁によって温度差があり、明確な基準が整備されていないことも多く、現場では「グレーゾーン」と感じている人が非常に多いのが実情です。

【現場のリアル|「公務員は高給取り」って本当?】

世間では「公務員は安定して高収入」というイメージがありますが、実際にはそうとも限りません。

このように、給与面で「副収入が欲しい」と感じる公務員も少なくありません。

その一方で「副業・兼業は原則禁止」というギャップに悩む職員が多いのが現状です。

公務員の副業はなぜ厳しい?制限の理由と“グレーゾーン”の実態

公務員の副業が制限される2つの理由

公務員の副業・兼業が民間企業よりも厳しく制限されるのには、大きく2つの理由があります。

1. 公務員は「国民全体の奉仕者」であるため

国家公務員法・地方公務員法ともに、「公務員は国民全体の奉仕者であり、公共の利益のために全力を尽くさなければならない」と明記されています。

副業をすることで本来の職務に支障が出たり、公正・中立性が疑われたりするリスクがあるため、民間よりも厳格なルールが設けられています。

2. 利益相反や信用失墜リスクを防ぐため

営利企業の役員や自営が制限されるのは、「利益相反」や「職務の公正性が損なわれる」ことを防ぐためです。

また、公務員が副業でトラブルや違法行為をすれば、組織全体の信頼を損なうリスクも。これが副業制限の根底にある理由です。

許可制と曖昧な現状|どこまでがOK?

副業・兼業については、「許可制」とされているものの、明確な基準があいまいな場合が多いです。

「どの程度の収入なら大丈夫?」

「ブログやYouTubeの収益化はどこまでOK?」

「そもそも何を申請すれば許可が下りるの?」

このような悩みを持つ現役公務員は非常に多く、実際には「ダメともOKとも言われていない状態(=グレーゾーン)」が広がっているのが現実です。

禁止されている副業とグレーゾーンの具体例

【禁止されていること】

営利企業の役員、または自ら営利事業を営むこと(大規模な不動産賃貸や太陽光発電など)

定期的・継続的な物販やせどり(メルカリ・ヤフオク等で大量出品・営利目的での転売行為)

職務に支障が出る副業・心身に著しい疲労を及ぼす副業

継続的な営利目的のネットショップ運営やYouTubeでの大量収益化

勤務時間中の株取引や副業行為(ネット取引含む)

【グレーゾーンになること】

近年は「ブログ」「YouTube」「メルカリ転売」など、副業と趣味の境界があいまいなケースが増えています。

【例1】ブログ・YouTubeでの広告収入

収益が月数千円程度、趣味の延長でたまに更新する場合は“グレー”。

逆に収益化を目的に継続・大量投稿し月数万円以上稼ぐ場合、許可が必要または禁止判断になる可能性。【例2】不動産賃貸や農業

賃貸収入が年500万円未満であれば「自営に該当せずOK」とされることが多いが、規模が大きくなると許可制または禁止。【例3】単発の講演や執筆

年に数回の単発講演や寄稿なら許可不要な場合が多いが、「継続的・定期的」であれば許可申請が必要。

→ どこまでがOKかは「規模」「頻度」「収入」「営利性」など総合的な判断。最終的には“上司や人事部門の判断”が不可欠です。

「せどり」は禁止!メルカリやヤフオクには注意!

グレーゾーンが多い公務員の副業ですが、人事院が令和6年3月に発行した「義務違反防止ハンドブック」でいわゆる「せどり」は禁止と書かれています。

このように人事院がはっきりと禁止と言っています。

ここで、注目したいのが「自営に該当し、禁止」です。

「せどり」が自営にあたるなら、ブログやYouTubeだって、

- 「定期的に・継続的に」

- 「不特定多数」

- 「営利追求」

に該当するので、「禁止」とみなすのが筋でしょう。

公務員の副業「あるある」な悩み(体験談も)

実際、私の元同僚や受験生の相談でも、

「小遣い程度のブログ収入ならOKだろうと自己判断している」

「バレないようにせどりをしているが、見つかったら処分されるか不安」

「趣味の延長でYouTubeやメルカリ販売を始めたが、収入が増えてきて悩んでいる」

といった声が多いです。

副業ブームに乗りたいけど“どこまでが安全か”分からず、不安を感じながら活動している人が多数いるのが現場の実態です。

どこまでが自営なのか(第103条の自営の基準)

第103条で自営が基本的に禁止され許可制となっていますが、「自営」の具体的な基準が、下記する「人事院規則14-8の運用について、第1項関係第4項」に定められています。

つまり下記に該当しなければ、自営に該当しないことになり、実質禁止されていない状態、いわゆるグレーゾーン扱いとなります。

【自営とみなす基準】

一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

ロ 駐車台数が10台以上であること。

(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合

このようにかなり具体的な数字が禁止(許可が必要)されている自営として設けられています。

また、農業だと、基準では大規模経営で営利を主目的となっており、つまり小規模で農業を行う場合では問題ないということです。

実際に、私の知り合いの中には、元々農業、果樹栽培、林業をしていて、それを休日に営んでいた人(兼業農家)は結構いました。

ただし、問題ないと判断しているのは一個人であり、法律でOKと明確に定められていない点に注意、配慮が必要です。

農業の例でいえば、

「どこからが大規模」

「どのくらいだと小規模」

なのか、その区分が分からない状態です。

実際に、懲戒処分された例もあります。

でも、実家の農業を手伝ったり、山を管理したり、消防団に入ったり、住職をしたりといった営利性が低いものは例外的に認められやすいみたいです。

許可基準・グレーゾーンで悩んだ時のアドバイス

結論として、「これはOK」と一律に言える副業はほぼありません。

行いたい副業がある場合は、自己判断せず、必ず所属部署の人事担当や上司に事前相談し、許可を得ることが一番確実で安全な方法です。

ブログ・YouTube・ネット副業はどこまでOK?最新Q&Aと処分事例

ブログやYouTubeの収益化はグレー?国の見解まとめ

ここ数年、「公務員でもブログやYouTubeを副業にしたい」「趣味が高じて収益化を狙いたい」という相談が急増しています。

しかし、この分野は“グレーゾーン”が多く、はっきりとしたOK・NGラインは明示されていません。

【国の最新見解(2024〜2025年版)】

ブログやYouTubeは、「営利を目的として、継続的・定期的に」行う場合は原則として許可が必要

単発的な投稿や、趣味の延長でごくわずかな収益の場合は問題になりにくい

アフィリエイト収入や広告収入が大きくなった場合、または投稿が“本格的なビジネス”と見なされる場合は許可を取りましょう

(参考:「一般職の国家公務員の兼業についてQ&A集」)

やってはいけない副業パターン(実例と推察)

営利を目的にブログやYouTubeを日常的に更新し、月数万円以上の広告収入がある

せどりや物販(メルカリ・ヤフオク等)を継続的に行い、在庫を抱えて反復して販売している

クラウドワークス等で定期的に報酬を得る副業をしている

このようなケースは「自営」と判断され、許可なしで継続すれば処分対象となる可能性が高いと推察します。

処分された事例|副業バレで停職・懲戒免職になったケース

【公務員の副業処分例】

| 職員 | 内容 | 処分内容 |

|---|---|---|

| 税務署職員 | 勤務中に5810回もネットで株取引 | 停職3か月 |

| 学校事務職員 | 勤務中にネットで株取引 | 停職6か月 |

| 市役所職員 | 勤務中に業務用パソコンで25回株取引 | 停職1ヶ月 |

| 宝塚市管理職職員 | 不動産投資で7000万円の収入 | 停職6か月 |

| 佐賀県消防士 | 不動産投資で7000万円の収入 (規模を縮小するように命令したが聞き入れず) | 懲戒免職 |

| 埼玉県職員 | 無許可での水田耕作 (赤字だったが営利目的と判断され処分) | 6ヶ月停職処分 |

| 千葉県職員 | ビル清掃員のアルバイト | 減給 |

| 県職員 | 除草作業などの副業を50回、毎回5,000円分の会食報酬 | 減給 |

| 税務署職員 | 車の転売で約2億円の売り上げ | 停職1か月 (依願退職) |

| 小学校講師 | ネット上でのライブ配信アプリで約162万円の収入 | 戒告 (依願退職) |

副業がバレるきっかけと回避法

副業をしていることがバレる主な原因は以下の3つです。

住民税通知からバレる

副業で得た所得が20万円を超えると確定申告が必要

確定申告の情報が市区町村に伝わり、住民税決定通知が職場へ届くことで「本業以外に収入がある」とバレる

SNS・知人からの通報や告げ口

ブログやYouTubeで身バレ、SNSでの活動が広まり知人や同僚に発覚する

職場の内部調査や監査

定期的な身辺調査や通報をきっかけに調査されるケースも

特に住民税通知による発覚はよくあるパターンなので、「どうしても副業したい」場合は必ず“自分で住民税を納付する”方法を選ぶか、そもそも許可を取りましょう。

※給与以外の所得(不動産所得や雑所得)であれば、自分で収めることが可能です(住民税決定通知が自宅に届く)。

参考HP:江東区HP「納税決定通知書についてよくある質問17」

ブログ・YouTubeの「私的利用」とは?どこまでならセーフ?

収益を発生させず、日記や趣味の情報発信をするだけなら問題なし

商業目的が無く、仲間内向けのコンテンツであれば処分対象になりにくい

ただし、発信内容で守秘義務違反や信用失墜行為があれば、収益化していなくても処分対象になる場合があるので要注意

所属や氏名を公開して発信する場合は「個人の見解です」と明記し、組織の公式見解と誤認されないよう注意を。

国家公務員の場合、利用の際の留意点は以下のように決まっています。

- 法令(国家公務員法、著作権法等)を遵守すること。特に国家公務員法に規定する守秘義務、信用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反する発信を行わないこと。

- 所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして発信する場合においては、その発信が自らが所属する組織の見解を示すものではない旨を自己紹介等であらかじめ断ることが必要であること。また、その旨を断ったとしてもなおその発信が当該組織の見解であるかのように誤解され、一人歩きするおそれがあることから、発信の内容が個人の見解に基づくものである場合には、その旨が明確に分かるような記述を心がけること。さらに、職務に関連する内容については、発信の可否も含め、慎重に取り扱うこと。

- 業務上支給されている端末を用いて発信を行わないこと。

(「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」総務省人事・恩給局平成25年6月)

公務員におすすめの副業は資産運用|株式投資・iDeCo・NISAの安全な始め方

資産運用が認められる理由と主な選択肢

多くの副業が原則禁止・許可制である一方、「資産運用」は法律上“労働ではなく自己責任の投資”とみなされ、株式投資・投資信託・iDeCo・NISAなどは副業には該当しません。

iDeCo(個人型確定拠出年金):公務員も加入推奨、許可不要

NISA(少額投資非課税制度):2024年から制度拡充、個人で自由に運用可能

投資信託:少額から運用OK。いつでも売買可能、許可不要

株式投資:日中のデイトレは禁止(職務専念義務違反)。中長期投資であれば問題なし

確定拠出年金(iDeCo・イデコ)

「iDeCo・イデコ」は個人年金になるので、副業にはそもそも該当しません。

(そもそも国が公務員も加入することを推奨している)

ですが、一応投資の色も強いので、ここで挙げておきます。

iDeCoは証券会社などで商品(投資先)を選び、毎月決まった額(公務員だと上限2万円)を65歳まで掛け続けていき、将来私的な年金として受け取ることができます。

投資先の運用成績しだいで、上がり下がりします。

また、60歳になるまでは原則途中で解約や引き出しができないので注意が必要です。

【iDeCoや資産運用について知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください↓】

今、世の中では資産運用がブームとなっています。 書店には資産運用やお金に関する本があふれ、また、NISAが2024年に拡充されるなど、資産運用の機運はますます高まっています。 もちろん公務[…]

「公務員って安定してるって言うけど、実際は手取りが少なくて余裕がない…」そんなふうに感じたことはありませんか?副業も制限され、昇給ペースも緩やか。このままで将来や老後に備えられるのか、不安を感じている方も多いはずです。でも安[…]

投資信託

リスクの少ない株式投資としては、「投資信託」がおすすめです。

証券会社などに用意されている投資信託の商品の中から自分で選び、毎月自分で決めた額を掛けていきます。

リスクをある程度とって積極的にリターンを狙っていくのか、それともローリスク・ローリターンで行くのか、この考え方で選択する商品は変わってきます。

iDeCoとは違い、年金ではないので、基本的に好きな時に売却することが出来ます。

ただし、多少、株式投資の知識が必要になってきます。

株式投資(個別株)

個別の会社に投資する、一般的な株式投資です。

投資手法は色々とありますが、日中は仕事に専念する必要がある公務員は、中長期投資が基本となります。

株式投資には知識が必要不可欠なので、まずはしっかり勉強してください。

そしてまずは余裕資金、少額で投資をして経験を積みましょう。

ある程度経験を積んでから、本格的な投資をすることでリスク軽減ができます。

さらに、選ぶ株(銘柄)によっては、配当金や株主優待がもらえる場合があります!

株に興味がある人はまずは初心者向けの入門書から読み始めることをおすすめします。

【関連記事】

「公務員って安定してるって言うけど、実際は手取りが少なくて余裕がない…」そんなふうに感じたことはありませんか?副業も制限され、昇給ペースも緩やか。このままで将来や老後に備えられるのか、不安を感じている方も多いはずです。でも安[…]

注意点|資産運用も“目立ちすぎる”と調査される可能性あり

・副業として「デイトレード」など勤務中に頻繁に売買するのは絶対NG

・不動産投資も年500万円を超える収入があれば許可が必要

・「目立たない範囲で」「法令・倫理を守って」が鉄則

近年増える「兼業推進自治体」

最近では、自治体独自で兼業を促進しだしたケースもあります。

例えば、

- 兵庫県神戸市(地域貢献活動が対象)

- 奈良県生駒市(地域貢献活動が対象)

- 宮崎県新富町(地域貢献活動が対象)

などです。

条件付き(勤務年数や対象活動等の制限)ということではありますが、非常に画期的なことですよね。

ただし、副業と言っても、アルバイトをしても良いとかじゃないです。

あくまで、推進しているのは「地域活動に関する兼業」です。

仕事以外でも地域の役に立ちたい職員が対象です。

総務省の兼業に対する見解

総務省は、「公務員の兼業許可に関する基準は具体的に通知している」としています。

そのうえで、課題と対応について、下記のように述べています。

※引用・参考文献:総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」

【兼業の課題】

- 法令や通知の内容を網羅的に把握することは容易でない

- 許可基準を設定・公表している地方公共団体が少ない

- 兼業が可能かどうかを判断する手がかりが乏しく予測可能性が低い

これらのことが、公務員が副業(兼業)を躊躇している一要因だと総務省は言っています

内閣人事局・人事院の見解(YouTubeやブログなどの考え方)

令和6年6月に内閣人事局・人事院から副業に関する具体的な事例を中心にQ&Aが作成されました。

このなかでは具体的な事例にまで踏み込んでいて、今までにはない分かりやすさとなっていて副業を考える際に大変役立つので、4つだけ紹介します。

| 副業の種類 | 見解 |

|---|---|

| 本の出版 | 単発的に出版を行い報酬を得る場合は副業OK |

| YouTube | 場合による(営利目的や投稿の継続性・反復性の有無、規模(主には収入額)によっては許可が必要) |

| ブログ(アフィリエイト) | 場合による(営利目的や投稿の継続性・反復性の有無、規模(主には収入額)によっては許可が必要) |

| 転売 | 着なくなった服などを出品する程度ならOK(物品を多数購入し、定期的に物品を出品する場合は許可が必要) |

YouTubeやブログについては、「基本的にアフィリエイト収入を得ることだけをもって兼業には該当しない」という見解も示されています。

公務員時代の副業(経験談)

株式投資(県職員時代)

私は県職員時代に「株式投資(個別株)・イデコ・NISA」をしていました。

株式投資は営利目的の副業ではなく、資産運用なので、特に許可を取ることなく始めることができました。

(※厳密には株式投資は副業ではないです。)

お昼休憩中や有給休暇日に売買をしていました。

私以外にも株式投資(個別株)をしている公務員は多少いました(イデコをやっている人は結構いました)。

せどり(市役所職員)

知人の市役所職員で、せどり(転売)をしている人がいました。

自宅に在庫を抱え、継続的に収入を得ていたので、「バレたらまずい」状態で副業をしていました。

バレずに副業を行っている公務員は、結構いるのかもしれません。

ただし、バレたら懲戒処分、昇格・昇給などにも影響してきますので、そのあたりは自己責任で^^;

(参考)ブログ(国土交通省での非常勤職員時代)

正規公務員ではブログはグレーゾーンとなっていますが、非常勤職員の場合は副業OKです。

アルバイトもOKですし、もちろんブログやYouTubeも問題なしです。

まとめ|副業・兼業を始める前に絶対押さえておきたい注意点

公務員の副業・兼業は、民間と比べて「原則禁止」「許可制」が大原則です。

特にブログ・YouTube・物販などのネット副業は、“グレーゾーン”や“自己判断NG”の領域が非常に多く、許可なく本格的に取り組むとキャリアに大きな傷が残るリスクがあります。

副業したい公務員が守るべきポイントまとめ

「これは大丈夫だろう」と思い込まず、必ず事前に職場の人事担当・上司に相談し、許可を取る

グレーゾーン(ブログ・YouTube・せどり・ネット収入など)は規模や頻度、収入額で線引きが変わる

住民税通知やSNS・知人からの発覚リスクが常にあることを忘れない

株式投資・投資信託・iDeCo・NISAなどの資産運用は原則OK。ただし勤務中の売買や過度な目立つ投資は避ける

万が一、無断副業やグレー行為で処分されると昇進・昇給・転職にも大きな影響が出る

副業の規制は今後も徐々に見直しが進む可能性はありますが、「自己判断で始める」「バレなければいい」ではなく、“リスクとルールを理解したうえで、正しい手続き”を踏むことが一番の安全策です。

これから副業・資産運用を始めたい公務員へ

副業に少しでも興味がある場合は、「まずは職場の規程や人事部門のガイドライン」を確認しましょう。

資産運用に興味がある方は、小額からNISAや投資信託・iDeCoでスタートして、将来の資産形成に役立てましょう。

「どこまでならOKか分からない」場合や迷ったときは、必ず上司や人事に匿名相談でもいいので聞いてみるのが確実です。

副業をする際は職場で事前確認・許可を受けるべき!自己判断は厳禁!

2018年3月にも公務員の副業について、記事を書いたことがあります。

しかし、今回あらためて調べた結果、残念ながら公務員の副業については、ほとんど進展がありませんでした。

たしかに民間企業のように営利な個人的副業を認めるのは、公務員という職業上、厳しい面があるかもしれません。

挙げられていた事例も、一部の自治体の一職員レベル単位であって、内容は公務員の仕事の延長のようなものです。

現場の公務員達は「とにかく明確な基準を作ってくれ」と思っているはずです。

「イエスかノーかをなんで何年間も示せないままなのか」、これではいつまで経っても公務員に副業が広まることはないでしょう。

そうはいっても副業をしたいという人は、一度職場の担当者に確認してからのほうが間違いないと私は思います。

あと、公務員が副業で報酬を得る場合は、基本的に「許可制」or「禁止」だと思ってください。

人事院の「義務違反防止ハンドブック」の兼業について簡単に整理すると、

- 「役員兼業」 → 禁止 (国公法第103条)

- 「自営兼業」 → 禁止 (一定規模以上の不動産又は駐車場の賃貸、太陽光電気の販売は承認を得れば行うことが可能)(国公法第103条)

- 「役員・自営以外のあらゆる有報酬兼業」 → 許可制 (国公法第104条)

となっています。

ポイントは、行いたい副業が「自営兼業」か「役員・自営以外のあらゆる有報酬兼業」のどちらに該当するかです。

そして、その判断は自分で行うのではなく「許可権限をもつ管理職の判断に委ねる」ことが大切です。

法律の文言を自分で拡大解釈して、セーフと決めつけて許可を取らずに勝手に行っている現役公務員がいますが、かなり際どい行動だと思います。

実際に、懲戒処分の事例はたくさんあります。

最後に、国公法第104条の兼業に該当する場合の許可基準の中に、

「国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがある」

と認められるときは不許可となるとあります。

例えば、自分が問題ないと思ってブログを書いたとしても、世の中には様々なご意見をお持ちの方々がいます。

その不特定多数の人の一部でも不信感を抱けばダメということです。

その点からいうと、公務員がブログで稼いだりYouTubeなどで稼ぐことは、法改正がない限り私はあまり良くないと考えます。

公務員でこれから副業をしようと計画している人は、リスクを理解した上で慎重に検討してください。

【関連記事】

- 【勝ち組】公務員の共働き最強説!(お金持ちになりたいなら公務員になるのが現実的)

- 公務員も資産運用を始めよう!資産運用の種類とコツ、初心者におすすめの本10選を紹介

- 公務員にも役立つおすすめの自己啓発本16選(元公務員が実際に読んで役立った本を厳選)

- 【まとめ】公務員のお金大全(給料・ボーナス・残業代・手当・副業)

【参考文献】