今回の記事では公務員試験に落ちてしまう受験生の特徴について、元公務員が紹介します。

おもに、

- これから公務員試験勉強を始めようとしている受験生

- 受験勉強の仕方で悩んでいる受験生

- 勉強しても点数が上がらない受験生

に向けた内容となっています。

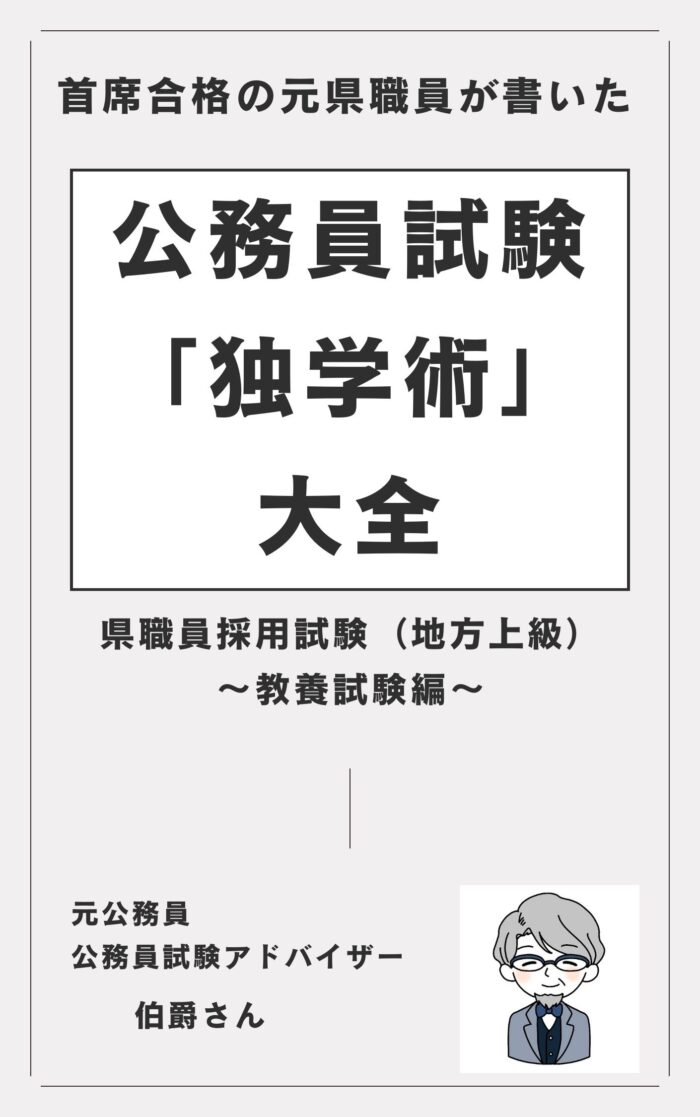

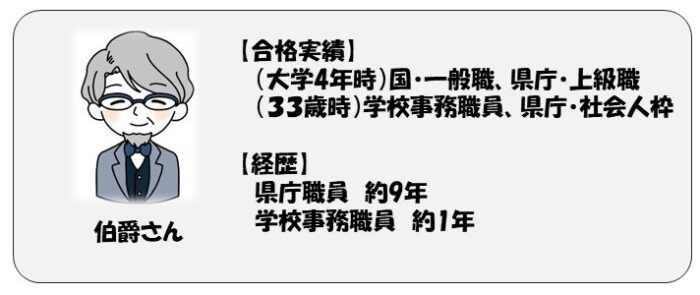

【執筆者↓】

公務員試験に落ちる受験生の特徴TOP10

それでは早速、公務員試験で落ちる人の特徴をランキング形式で解説していきます。

【落ちる人の特徴ランキングTOP10】

第10位 私立大学生は自分が不利だということを自覚していない

第9位 勉強時間をしっかり確保していない

第8位 勉強時間が正義だと思っている

第7位 予備校、通信講座、生協公務員試験対策講座の受講だけで安心してしまう

第6位 問題集をよく考えずに買う

第5位 基本書や教科書から勉強を始める

第4位 問題集を繰り返さない

第3位 配点(科目別出題数)を意識していない

第2位 捨て科目を作らない(全範囲網羅しようとする)

第1位 勉強法の勉強をしていない

第10位 私立大学生は自分が不利だということを自覚していない

国家公務員試験の結果から、私立大学生よりも国立大学生の合格率が高いことが分かっています。

【関連記事】

【公務員試験合格率】国立大学と私立大学どっちが高い?県庁職員の出身大学も紹介!

国立大学生はセンター試験が必須なので、私立大学生よりも広範囲の科目を試験勉強して大学に入学します。

そのため、公務員試験の広範囲の科目にもある程度対応できる基礎学力が備わっています。

センター試験を受けなかった私立大学生が同じ時期に公務員試験勉強を始めると、国立大学生よりも遅れを取っている状態でのスタートとなってしまいます。

第9位 勉強時間をしっかり確保していない

合格に必要な勉強時間は、勉強方法や基礎学力によって個人差があるため、一概にベストな時間が分かりません。

しかし、早い人では大学2年から勉強を開始する人もいます。

公務員試験に合格した同級生達は、大学3年の冬あたりから始めた人が多かったです。

中には1ヶ月前くらいから始めて受かってしまうツワモノもいました。

一般的な目安としては、

「600時間」、「6ヶ月間」

が標準的とされています。

(参考:「公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法」著 「合格への道」研究会)

第8位 勉強時間が正義だと思っている

公務員試験を始めてダラダラと時間だけをかけて、「今日は10時間も勉強したよ」と勉強時間にこだわっている人は要注意です。

「10時間も勉強した」という人に限って、

- 意外と問題数がこなせていない人

- ただぼーと思考停止状態で問題を解いている人

が多いです。

あくまで勉強時間ではなく、1日にこなした問題の数で進捗管理していきましょう。

勉強は1~2時間ごとに休憩をはさみながら、集中力を維持した状態で勉強してください。

また、集中ができていないときは、勉強する場所を休憩ごとに変えるのもおすすめです。

第7位 予備校通学、通信講座、学内の公務員試験対策講座の受講だけで安心してしまう

独学ではなく、「予備校通学」・「通信講座」・「大学で行われている生協公務員試験対策講座」などで勉強をする人も多数います。

しかし、お金を払って受講したことで安心してしまう人が実に多い。

どのような勉強法でも、得点を伸ばすには自分自身で能動的に問題を解き、知識を増やしてくことを繰り返す作業が必須です。

中学校時代だって授業を聞いているだけではテストの点数はあがりません。

授業よりも帰った後の「自主学習」が非常に大切です。

第6位 問題集をよく考えずに買う

公務員試験対策用の問題集や基本書などは非常にたくさん売られていて、買う際に本当に迷います。

そこで、なんとなく問題集を自己判断で買ってしまうと、「なんだか使いづらいな」と中途半端に止めて、新しい問題集に手をのばしてしまう人がいます。

これでは落ちます。

そして、信じた問題集だけを試験日まで繰り返しやり込みましょう。

第5位 基本書や教科書から勉強を始める

頭の固い人に多いですが、まずは基本書・教科書を全て読み終えてからでないと問題集に取り掛からない人がいます。

広範囲な科目を解かなければならない公務員試験でそんなのんびりな勉強法をしていては、時間が圧倒的に足りず自滅します。

勉強法の効率性を高めるためにも、最初に過去問に取り組み、どんな問題が出題され、どの程度の難易度なのかを把握しましょう。

第4位 問題集を繰り返さない

これと決めた問題集を繰り返し何度も解いてください。

一冊につき、最低3回は解き直しましょう。

「問題集を1回やり終えたから、新しい問題集を買おう」ということだけは止めてください。

このようなことをしていると、知識が定着せず、あやふやな情報が増えてしまい余計に正答率が下がってしまいます。

第3位 配点(科目別出題数)を意識していない

公務員試験では自治体ごとに「科目別出題数」が決まっています。

しかし、これを把握しないで勉強を始める人がいます。

こういう人は全てを均等に勉強しようと考えていますが、非常に効率性・コスパが悪い勉強法になってしまいます。

国家公務員試験、地方公務員試験どちらにも言えることですが、科目ごとに出題数の多い少ないがあります。

例えば、

- 国家公務員(経験者採用枠)計30題 内訳:一般知能24題(文章理解8題、判断推理・数的推理・資料解釈16題)、一般知識6題

- 東京都(キャリア活用採用)計40題 内訳:一般知能24題、一般知識16題

と、一般知能が明らかに出題数が高いので、公務員試験勉強は「一般知能をメイン」に取り組むべきだと分かります。

一般知識は範囲が広く勉強時間がかかるわりに問題数が少ないため、非常にコスパが悪いです。

そのことを意識せずに、慣れている一般知識をまずは完璧にするという勉強法をしている人は落ちます。

第2位 捨て科目を作らない(全範囲網羅しようとする)

思い切って「捨て科目」を作りましょう。

なんとなく、全範囲勉強しないと気がすまない人がいますが、止めるべきです。

どんどんばっさり捨てましょう。

そもそも公務員試験は範囲があまりにも広すぎるので全てを網羅するのは無理です。

【公務員試験の科目】

- 一般知識(数学、物理、化学、生物、地学、日本史、世界史、地理、政治・経済、思想、文学・芸術、時事)

- 一般教養(数的推理、判断推理、資料解釈、文章理解)

- 専門試験

ただし、「捨てていい科目」と「捨ててはいけない科目」があります。

【捨ててはいけない科目】

- 一般知能の全科目(文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈)

- 社会事情(時事)

- 政治・経済

【捨てていい科目】

社会事情、政治・経済以外の一般知識の科目で、

- 「苦手としている科目」

- 「勉強に時間がかかる科目(コスパが悪い科目)」

第1位 勉強法の勉強をしていない

最も注意してほしいのが、「勉強法の勉強」をせずに、なんとなく試験勉強を始めることです。

何度もいってきましたが、公務員試験は範囲が広すぎるので普通の勉強法で合格するのは難しいです。

そこで、必ず公務員試験の勉強を始める前に、必ず勉強法を研究し、効率的な勉強法を会得してから勉強を始めてください。

勉強法の勉強については、以下の本で学ぶのが最もポピュラーですし、私や同級生達も愛用していました。

騙されたと思って、一度書店でぜひ立ち読みでもしてみてください。

本当に役立ちます。

「公務員試験受かる勉強法 落ちる勉強法」合格への道研究会、洋泉社

まとめ ~アドバイスを実践してみることが大切~

ここまで落ちる人の勉強法を紹介してきましたが、アドバイスを聞いて「なるほど~」と思ってもそれを実行しない人が一定数います。

これは公務員試験に限らず、世の中の様々なこともそうで、本で知識を得て納得したとしても、実際そのとおり実行できる人は1割以下だといわれています。

大学受験を乗り越えた自負があり、また大学での成績も良く勉強法に自信を持っている人は、自己流の勉強法を変えたくないという気持ちも十分分かります。

実際、私も最初はそうでした。

しかし、公務員試験は

- 「センター試験よりもさらに広範囲」

- 「科目別出題数に偏りがある」

- 「大学受験よりも競争倍率が高め」

ということだけは忘れないでください。

勉強があまり得意ではない人、試験勉強がうまくいっていない人、落ちてしまった人などはぜひ「効率の良い・コスパの良い勉強法」にこだわってください。

そうすれば、合格への最短ルートが自ずと開けてくることでしょう。