冬になると、暖房費が家計を圧迫しますよね。

特に雪深い地域の公務員にとっては、

「暖房費が高すぎて給料が減った気がする……」

と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。

そんな中でよく耳にするのが「寒冷地手当」。

実はこれは、寒い地域に勤務する公務員に対して、冬場の暖房費や積雪による生活費の増加を補う目的で支給される特別手当です。

私も県庁で勤務していたとき、毎年11月から3月の5か月間、寒冷地手当が支給されていました。

特に独身時代はこの手当のおかげで、光熱費の負担がかなり軽くなったことを今でも覚えています。

この記事では、「公務員の寒冷地手当」について、制度の仕組み・支給額・対象地域・今後の見通しまでを徹底的に解説します。

✔この記事でわかること

寒冷地手当の目的と法的根拠

国家公務員・地方公務員の支給額と違い

支給対象地域一覧(最新データ)

元県職員によるリアルな暖房費比較

今後、制度がどうなるのかの展望

これから冬を迎える公務員の方、また寒冷地へ転勤が決まった方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 寒冷地手当は一部の寒い地域のみに支給されている

- 受給期間は11月から翌年3月までの5ヶ月間

- 独身者では月に約1万円支給されている

【この記事を書いた人↓】

公務員の寒冷地手当とは?(制度の目的と法的根拠)

寒冷地手当の目的

寒冷地手当とは、寒冷な地域に勤務する公務員に対して、冬季間に増加する暖房費や積雪対応などの生活費を補填するための手当です。

つまり、気候条件によって生活コストが高くなる職員への配慮として設けられた制度です。

一般的に、11月から翌年3月の5か月間限定で支給されます。

この期間は、北海道・東北・信越地方などでは暖房費が最もかさむ時期であり、特に灯油・電気・ガスなどのエネルギー価格が高騰する近年では、その支援効果は非常に大きいといえます。

給与法・条例による支給の仕組み

寒冷地手当の根拠は、国家公務員の場合は「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」、地方公務員の場合は「各自治体の条例・規則」(例:長野県寒冷地手当の支給に関する規則)に基づいて、支給対象・金額・期間が細かく規定されています。

特に地方公務員の場合は、自治体によって支給額や対象地域が異なります。

同じ県内でも市町村によって条例・規則が異なる場合があり、「隣の市では出るけど、うちは出ない」というケースも実際にあります。

公務員の寒冷地手当は、以下のように定義されています。

条例で定める寒冷地に勤務する職員に対し、冬季間における寒冷、積雪による暖房費等の増嵩分を補填する趣旨で11月から翌年3月までの期間、条例で定めた額を職員の世帯等の区分に応じて支給。

つまり寒冷地手当は、「寒い地域に住んでいる公務員には、冬場の間、暖房費などを支給しますよ~」という手当です。

該当する公務員にとっては、なんともありがたい手当です。

後ほど紹介しますが、支給額もなかなかの額なので、独身者なら収支はほぼプラスになります。

💡補足:寒冷地手当と他の手当の違い

| 手当名 | 支給対象 | 主な目的 | 支給期間 |

|---|---|---|---|

| 寒冷地手当 | 寒冷地勤務の職員 | 暖房費など生活費増加の補填 | 冬季(11月〜3月) |

| 通勤手当 | 全職員 | 通勤費の補填 | 通年 |

| 住居手当 | 借家居住の職員 | 家賃負担軽減 | 通年 |

このように、寒冷地手当は季節限定かつ気候条件依存の非常に特殊な手当です。

🧩 ここがポイント!

「寒冷地手当」は、給与の一部ではなく“補助的な支給”。

そのため、支給期間外(4月~10月)はゼロ円になります。

寒冷地手当の支給期間と対象者

支給期間:毎年11月から翌年3月までの5か月間

寒冷地手当の支給期間は、「毎年11月から翌年3月まで」の5か月間と定められています。

この時期は寒冷地で最も暖房費がかかる期間であり、電気代・灯油代・ガス代などの増加を補うための補助として位置づけられています。

たとえば、国家公務員の場合も地方公務員の場合も共通して、「11月給与分~翌年3月給与分まで」に上乗せされる形で支給されます。

対象となる職員・勤務地の条件

寒冷地手当は、「寒冷地勤務者」全員に自動的に支給されるわけではありません。

支給の可否は、次の2つの条件で決まります。

勤務地が指定地域内であること

→ 国や自治体が「寒冷地」として定めた地域に勤務していることが条件。常勤職員であること

→ 臨時職員・非常勤職員は原則として対象外(ただし自治体によっては例外あり)。

つまり、同じ都道府県内でも「対象地域」に該当しない市町村に勤務していると支給されないこともあります。

また、転勤などで対象地域外に異動した場合、その翌月から手当はストップします。

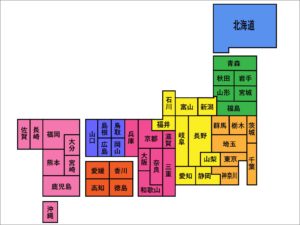

対象地域(最新データ・令和6年度版)

以下は、総務省および人事院の資料をもとにした「寒冷地手当の対象地域」の一覧です。

国家公務員・地方公務員の両方に共通する地域が多く見られます。

| 区分 | 主な対象地域(都道府県) |

|---|---|

| 一級地 | 北海道(旭川市・帯広市など) |

| 二級地 | 北海道(札幌市・釧路市など) |

| 三級地 | 北海道(函館市・室蘭市など) |

| 四級地 | 青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・長野県・福井県・岐阜県・岡山県・広島県などの一部 |

(出典:「人事院HP 国家公務員の諸手当の概要(令和7年4月現在)」)

💡チェックリスト:あなたは対象?

以下の3項目に当てはまる人は、寒冷地手当の対象となる可能性が高いです。

☑ 北海道・東北・信越などの寒冷地に勤務している

☑ 11月〜3月に常勤勤務している

☑ 自治体・所属機関で「寒冷地手当」規定がある

特に転勤・出向が多い県職員・国家公務員の方は、「異動先で支給対象になるか」を毎年確認しておくと安心です。

🧩 ここがポイント!

寒冷地手当は「勤務地ベース」で支給されます。

住んでいる場所が寒冷地でも、勤務地が対象外だと支給されないので注意しましょう。

国家公務員の寒冷地手当

まずは国家公務員の寒冷地手当について解説します。

解説に関しては「人事院HP 国家公務員の諸手当の概要(令和7年4月現在)」を参考としています。

支給期間:毎年11月〜翌年3月(5か月間)

国家公務員の場合、寒冷地手当は毎年11月から翌年3月までの5か月間にわたり支給されます。

この期間は、寒冷地での暖房・除雪・衣料費などが増える季節であり、生活費補填のための季節限定手当として支給されます。

支給額(月額)【令和7年度時点】

国家公務員の寒冷地手当は、勤務地(地域区分)と世帯の状況によって金額が異なります。

以下は令和7年度の最新データをもとにした支給額表です。

| 地域区分 | 世帯等の区分 | ||

|---|---|---|---|

| 世帯主 | その他 | ||

| 扶養親族のある職員 | その他世帯主 | ||

| 一級地 | 29,400円 | 16,200円 | 11,500円 |

| 二級地 | 26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |

| 三級地 | 25,100円 | 14,300円 | 9,600円 |

| 四級地 | 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |

扶養親族がいれば、月に29,400円です。

独身者で毎月プラス11,500円はかなりありがたい額です。

独身で暖房費が1万円を超えるということはそうないので、黒字になる人が多いと思います。

対象地域

| 地域区分 | 地域 |

|---|---|

| 一級地 | 北海道の一部(旭川市、帯広市など) |

| 二級地 | 北海道の一部(札幌市、釧路市など) |

| 三級地 | 北海道の一部(函館市、室蘭市など) |

| 四級地 | 青森県、岩手県(一部)、宮城県(一部)、秋田県(一部)、山形県(一部)、福島県(一部)、群馬県(一部)、新潟県(一部)、福井県(一部)、長野県(一部)、岐阜県(一部)、岡山県(一部)、広島県(一部) |

寒冷地手当の対象地域は、寒い地域のみに厳密に限定されています。

残念ながら都市部は全く該当してきません。

ただ、対象地域の線引は難しいと思います。

独身者・扶養あり世帯の違い

たとえば独身者の場合、月額はおおむね1万円前後(地域による)。

扶養親族がいる世帯主は、最大で月3万円近く支給されます。

5か月分の合計にすると以下のようになります。

| 世帯区分 | 支給額(月) | 支給期間(5か月) | 合計額 |

|---|---|---|---|

| 独身・四級地勤務 | 8,200円 | ×5 | 41,000円 |

| 独身・一級地勤務 | 11,500円 | ×5 | 57,500円 |

| 扶養あり・一級地勤務 | 29,400円 | ×5 | 147,000円 |

年末年始の暖房費や電気代を考えると、この金額はかなり助かるレベルです。

地方公務員の寒冷地手当

支給期間:国家公務員と同様、11月〜翌年3月

地方公務員の寒冷地手当も、毎年11月から翌年3月までの5か月間支給されます。

国家公務員と同様に「冬季の暖房費や生活費の増加を補う目的」で、条例に基づき支給されます。

ただし、すべての都道府県や市町村で支給されているわけではありません。

あくまで「寒冷地に該当する地域(条例指定)」のみに支給される仕組みです。

支給額(月額)の一例(令和6年度・長野県)

たとえば長野県庁では、次のように定められています。

| 区分 | 支給額(月額) |

|---|---|

| 世帯主(扶養親族あり) | 17,800円 |

| 世帯主(独身) | 10,200円 |

| その他(世帯主でない職員) | 7,360円 |

支給期間は「11月から翌年3月まで」。

つまり、5か月間で最大89,000円(17,800円×5か月)が支給される計算です。

寒冷地手当が支給されている主な都道府県(令和6年度)

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、兵庫県、岡山県

つまり、全国47都道府県のうち18都道府県でしか支給されていません。

関東以南(東京・神奈川・大阪など)では、寒冷地手当は存在しません。

地方独自の制度差

「同じ寒冷地でも自治体が違えば支給額も違う」。

たとえば、長野県職員と市町村職員では支給額が異なる場合もあります。

寒冷地手当のリアルな活用例【元県職員の体験談】

冬の生活費を支える“実感のある”手当

寒冷地手当は、単なる数字上の補助ではなく、実際に冬の生活を支えてくれるリアルな支援策です。

私自身、県庁で勤務していた当時、毎年11月〜3月の5か月間、寒冷地手当を受け取っていました。

最初の頃は「数千円程度だろう」と思っていたのですが、実際は独身でも月1万円前後、扶養ありなら月2万円近く支給され、冬の出費を大きく補ってくれました。

実際の光熱費との比較(独身時代)

当時の私の暖房費は、以下のような内訳でした。

| 項目 | 平均月額(冬季) |

|---|---|

| 電気代 | いつもの電気代+3,000円 |

| 灯油代 | 約2,000〜4,000円 |

| 合計 | 約5,000〜7,000円 |

一方、支給される寒冷地手当は約10,200円(長野県・独身世帯主の場合)。

つまり、暖房費のほぼ全額をカバーできていました。

「光熱費が高くても“精神的な安心感”があるのがこの手当の良さ」

寒冷地ではどうしても冬の出費が重なりますが、「手当が入るから大丈夫」という心理的余裕が、生活全体の満足度を上げてくれます。

家族世帯の例(同僚の話)

同僚で扶養家族(妻・子ども2人)がいた職員は、月17,800円(長野県の場合)を受け取っていました。

冬の光熱費はおおよそ月1万5千円前後。

つまり、家族世帯でもトントンか、やや黒字になる程度の支援がありました。

「手当があるおかげで、冬に暖房を節約せずに済む」と話していたのが印象的です。

“暖かさ”だけでなく“公平性”の議論も

一方で、温暖地の職員からは「寒冷地手当は優遇では?」という声が上がることもあります。

ただ、寒冷地では通勤時の除雪・車の燃料費・雪害対応など、見えない負担が多いのも事実。

「実際に暮らしてみると、手当があってもトントン」というのが現場感覚です。

実際、他県で温暖な地域勤務の知り合いの公務員からは「うらやましい」と言われたこともあります。

私的には都市部だって寒いときは寒いだろうし、暖房費だってそれなりにかかっているんだから、一部地域のみに寒冷地手当を支給するのもどうかとは思いますが^^;

🧩 ここがポイント!

寒冷地手当は単なる福利厚生ではなく、「地域間の生活コスト格差を調整する制度」。

だからこそ、公平性を保ちながら支給することが重要なのです。

寒冷地手当の今後:廃止・見直しの可能性

温暖化による必要性の変化

ここ数年、地球温暖化の影響で、冬の平均気温が全国的に上昇しています。

実際、気象庁のデータによると、過去50年間で日本全体の平均気温は約1.3℃上昇。

その結果、北海道や東北地方でも暖房使用期間が短くなる傾向が見られます。

こうした背景から、国や自治体では「寒冷地手当の必要性を見直す時期では?」という議論が出始めています。

一部の自治体では、金額の縮小や支給対象の限定化を検討しているところもあります。

財政難と世論の影響

もう一つの大きな要因は、自治体財政の逼迫と世論の圧力です。

少子高齢化や地域経済の縮小により、地方自治体の財政状況は年々厳しくなっています。

その中で「一部地域の公務員だけに手当があるのは不公平では?」という声が強まっています。

廃止の可能性と今後の方向性

現時点(令和7年度)では、寒冷地手当の全国的な廃止の予定はありません。

しかし、次のような「段階的見直し」が現実的なシナリオとして考えられます。

| 見直し方向 | 内容 | 想定時期 |

|---|---|---|

| 支給額の縮小 | 暖房費実態に応じて段階的に減額 | 今後5〜10年内 |

| 対象地域の限定化 | 寒冷度の高い地域に絞る | 各自治体判断 |

| 支給基準の統一化 | 国家・地方間での基準統一を検討 | 長期的課題 |

元県職員の見解

個人的には、完全廃止は現実的ではないと思います。

理由は単純で、「寒冷地では暖房費が確実にかかる」からです。

ただし、気温上昇や世論を踏まえて、支給対象や金額が縮小される可能性は高いと感じます。

実際、長野県でも過去に数回見直しがありました。

あと、個人的な意見としては、冬に手当を出すなら、夏も特に暑くなる地域に猛暑地手当なるものを出さないと不公平だなと思っています。

いずれにせよ、寒冷地手当は、単なる特典ではなく「生活コストの平準化策」です。

制度の形を変えながらも、何らかの形で残る可能性が高いといえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 寒冷地手当は税金から支給されているの?

はい。寒冷地手当は、地方公務員・国家公務員の給与の一部として、各自治体や国の一般会計から支払われています。

つまり、税金が原資です。

ただし、これは「地域間の生活コスト格差を埋めるための必要経費」として位置づけられています。

Q2. 寒冷地手当の支給額は年によって変わる?

基本的には毎年ほぼ同額ですが、エネルギー価格の変動や人事院勧告に基づき見直される場合があります。

特に近年(2023〜2025年)は電気・灯油代の高騰により、支給額据え置きまたは増額検討の動きが一部で見られます。

ただし、自治体ごとに条例で定められているため、全国一律ではありません。

Q3. 転勤や引っ越しをした場合、寒冷地手当はどうなる?

寒冷地手当は勤務地ベースで決まるため、たとえ自宅が寒冷地にあっても、勤務地が対象外地域なら支給されません。

逆に、対象地域に転勤した場合は、その地域での勤務が始まった月から支給が開始されます。

異動や出向の際は、人事担当者が自動的に支給条件を再計算するため、申請は不要です。

Q4. 非常勤職員や臨時職員にも寒冷地手当は出るの?

原則として常勤職員のみ対象ですが、一部の自治体では非常勤職員にも「一時金」や「加算」として支給しているケースがあります。

これは条例や勤務時間数によって異なるため、所属自治体の「給与条例」を確認する必要があります。

まとめ|寒冷地手当は公務員の冬の味方

寒冷地手当は、「寒い地域に住む公務員の生活を守る」ために設けられた重要な制度です。

単なる優遇措置ではなく、地域間の生活コスト格差を埋めるための公平性制度であり、厳しい冬を過ごす公務員にとっては、まさに“冬の味方”といえる存在です。

🧭 記事のまとめポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 寒冷地手当の目的 | 寒冷地に勤務する職員の生活費(暖房費・積雪対策等)を補う |

| 支給期間 | 毎年11月〜翌年3月の5か月間 |

| 対象者 | 指定地域勤務の常勤公務員(国家・地方共通) |

| 支給額 | 月8,000円〜3万円前後(地域・世帯構成により異なる) |

| 支給地域 | 北海道・東北・信越・北陸・中国山間部など |

| 今後の見通し | 廃止予定なし。ただし縮小・見直しの動きあり |

✅ チェックリスト:自分が対象か確認しよう

☑ 自治体・所属機関の「給与条例」に寒冷地手当の記載がある

☑ 勤務地が寒冷地指定地域内である

☑ 常勤職員(または会計年度任用職員で規定該当)である

☑ 11月〜3月の期間勤務している

該当していれば、あなたも寒冷地手当の支給対象の可能性が高いです。

💬 元県職員からのひとこと

私自身、寒冷地手当には本当に助けられました。

寒い冬でも暖房を我慢せず、心にも余裕を持って仕事に臨めたのは、この制度があったからこそ。

公務員として働く皆さんも、手当制度をしっかり理解して、安心して冬を迎えてくださいね。

【関連記事】