社会人になってから「やっぱり公務員になりたい」と思い、公務員試験の勉強を始める人は年々増えています。

しかし、いざ受験を考え始めると次のような悩みにぶつかる方が多いのではないでしょうか。

社会人でも併願できる公務員試験ってあるの?

どの自治体を併願すれば効率がいいの?

社会人枠・経験者枠って何が違うの?

私自身も社会人として働きながら公務員試験に挑戦した経験があります。

仕事を終えて夜に勉強し、休日は模試を受ける──その日々の中で一番悩んだのが「どの試験を併願すべきか」ということでした。

社会人の受験では、仕事・家庭・年齢の制限など、現役学生にはない制約が多くあります。

そのため、「限られたチャンスをどう活かすか」が非常に重要になります。

そして、この“戦略的な併願”こそが合格の確率を大きく高めるカギです。

本記事では、社会人が公務員試験を受ける際の併願戦略について、最新データと実体験をもとに分かりやすく解説します。

具体的には次の内容を詳しく紹介します。

社会人が併願すべき理由と最新制度のポイント

年齢制限・日程・試験科目など、併願先の選び方

社会人におすすめの併願パターン(20代〜40代以上別)

面接での「併願の伝え方」や注意点

社会人としてキャリアを積みながらも「安定した公務員になりたい」「地域に貢献したい」と考えている方に向けて、現実的かつ合格率を高める併願の組み立て方を、元県職員・公務員試験アドバイザーの視点で詳しく解説していきます。

- 併願をしておけば本命試験の予行演習になるので、併願は極力したほうがいい

- 併願先は思っている以上にたくさんある

- 公務員試験の年齢制限は思っている以上に緩い

- 併願先は面接カードに記入するので、関係ない自治体の受けすぎにも注意

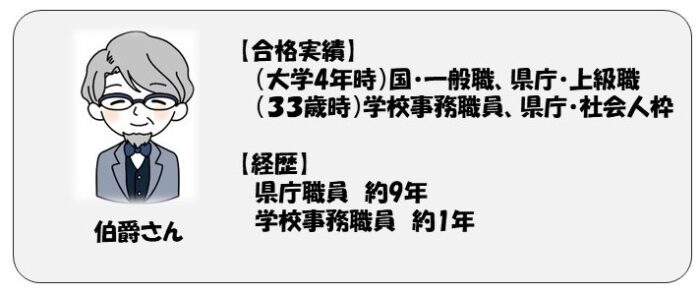

記事を書いている人(記事の信頼性)

社会人が公務員試験を受ける意義と現状

社会人になってから公務員を目指す人は年々増えています。

背景には「安定した収入」「長く働ける環境」「社会貢献性の高さ」など、公務員という職の根強い人気があります。

さらに、民間経験を活かせる採用枠(社会人経験者採用)が拡充されており、今はまさに「社会人が受けやすい時代」になっています。

なぜ社会人受験生に併願が特に重要なのか

社会人にとって公務員試験は“ワンチャンス勝負”になりやすいのが現実です。

学生のように何年も浪人するのは難しく、「今年がダメならもう次はない」という状況で挑む方が多いでしょう。

そのため、併願は保険ではなく「戦略」です。

複数の自治体や職種を受けることで次のようなメリットがあります。

本命試験の“リハーサル”として筆記・面接の練習になる

試験日程がズレていれば合格のチャンスを複数確保できる

思わぬ自治体で“ご縁採用”に繋がるケースもある

私の知人でも、最初は「県庁が本命」だったのに、併願で受けた「政令指定都市」に合格し、そのまま転職を決めた人がいました。

試験は実力+運の世界。

だからこそ受験機会を最大化することが重要なのです。

社会人枠・経験者枠とは何か?(用語解説)

一般的な「大卒程度」「高卒程度」の枠とは別に、社会人が対象となる採用区分があります。

それが「社会人経験者採用」や「キャリア活用枠」です。

| 採用区分 | 主な特徴 | 年齢上限(例) |

|---|---|---|

| 一般枠(大卒程度) | 学生・既卒を問わず誰でも受験可。筆記重視。 | 30歳前後 |

| 社会人経験者採用 | 一定の職務経験がある社会人向け。面接重視。 | 59歳程度まで(自治体による) |

| 就職氷河期世代枠 | 30代後半〜50代対象。職歴・学歴不問。 | 50代半ばまで可 |

| 独立行政法人・大学法人職員 | 公務員ではないが準公務員として安定勤務可。 | 制限なしの場合もあり |

最近では多くの自治体が、「59歳まで受験可能」など、非常に幅広い年齢層に門戸を開いています。

例えば、神奈川県・新潟県・京都市などでは「民間企業等職務経験者枠」として59歳以下まで受験が可能。

年齢のハードルは年々下がってきています。

社会人受験の最新データ・制度トレンド(2025年度版)

2025年度の試験動向を見ると、社会人受験生にとって追い風となる変化がいくつもあります。

社会人経験者採用の実施自治体が増加中

総務省のデータによれば、全都道府県と全政令指定都市で社会人採用を実施されています。

経験者枠での採用者数も5年連続で増え続けています。

(出典:総務省「令和5年度地方公共団体の勤務条件に関する調査結果」)SPI方式・Web受験方式の導入が進む

各自治体ではSPI3などの民間型試験を導入。

社会人が受験しやすいスケジュール・形式へと変化しています。受験日程の分散化が進行

都道府県と政令市、独立行政法人などの試験日がずれており、併願しやすい環境が整いつつあります。

こうした背景から、社会人の併願戦略はこれまで以上に柔軟に組めるようになっています。

「一発勝負ではなく、複数受験で最適解を探す時代」になっているのです。

まとめ

社会人が公務員試験を受ける意義は、「安定職への転身」だけではありません。

自分の経験を行政に活かす、地域を支えるという“第二のキャリア”としての魅力もあります。

そして今は、年齢制限も緩和され、併願もしやすくなった絶好のチャンス。

次章では、実際にどんな試験が併願できるのか、どんな条件で可能なのかを詳しく解説していきます。

併願受験の基本理解:「併願できる/できない」仕組みを整理

社会人が公務員試験を受ける際、「複数の自治体を受けられるのか?」「同じ日に試験がかぶったらどうなるのか?」といった疑問をよく耳にします。

結論から言えば、多くの自治体では併願可能です。

ただし、試験日程・科目・区分によっては受験できないケースもあるため、正しい仕組みを理解しておくことが重要です。

併願とは何か?(用語解説)

「併願」とは、同一年度に複数の公務員試験を受験することを指します。

例えば、「国家公務員(一般職)」と「県庁(行政職)」を同じ年に受験する場合、それは併願にあたります。

公務員試験の併願は「禁止されているのでは?」と思う方もいますが、実際には全く問題ありません。

むしろ、ほとんどの受験生は複数の試験を受けています。

併願が可能な条件(日程・試験区分・科目重複)

併願の可否を判断する際には、次の3つの条件を必ずチェックしましょう。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 試験日程 | 試験日が重なっていなければ併願可能。例:国家一般職と都道府県職員は通常ズレている。 |

| ② 試験区分 | 「大卒程度」と「高卒程度」は別区分。社会人枠・経験者枠も別区分として扱われる。 |

| ③ 試験科目の重複 | 科目が似ているほど併願対策しやすい。教養+専門のバランスを意識。 |

例えば、国(一般職)と長野県(行政A)は試験日が異なるため、同年度に受験が可能です。

一方で、神奈川県と愛知県のように、試験日を「統一日程」で実施している都道府県同士は併願できない場合があります。

「併願数に上限はない」その意味と注意点

実は、公務員試験には併願数の制限は一切ありません。

極端な話、日程さえズレていれば10自治体以上の受験も可能です。

しかし、ここで注意すべきは「対策が分散してしまう」リスクです。

特に社会人は勉強時間が限られているため、むやみに数を増やすと次のような弊害が起きます。

科目範囲がバラバラで効率が落ちる

面接準備が追いつかない

スケジュール調整に疲弊してモチベーション低下

そのため、「受けられる試験」ではなく「受けるべき試験」を絞ることが大切です。

おすすめは、筆記科目の共通点が多い試験を優先的に選ぶこと。

たとえば「国家一般職 × 都道府県(行政A)」のような組み合わせは、勉強内容の重複率が高く効率的です。

社会人受験生が知っておくべき併願リスク(対策が分散・疲弊)

併願はチャンスを増やす反面、次のようなリスクもあります。

日程重複の見落とし:願書提出後に気づいても変更できない

面接カードで矛盾:「どの自治体で働きたいのか?」と突っ込まれる可能性

疲労・情報過多:社会人生活との両立が難しくなる

これらのリスクを避けるには、

エクセルやスプレッドシートで試験日を一覧化

本命・併願先を明確にランク分け(A=本命、B=練習、C=保険)

面接カードの志望動機をあらかじめ整理

といった“可視化”が有効です。

併願先の選び方〜社会人目線で押さえておきたい3つの軸

併願できる試験が多いとはいえ、どれでも受けてよいわけではありません。

社会人は時間・体力・勉強リソースに限りがあるため、「どこを受けるか」の選定こそが合否を左右します。

ここでは、社会人が併願先を決める際に必ず確認しておきたい3つの軸を紹介します。

軸① 年齢制限を満たしているか

公務員試験の年齢制限は自治体や職種によって大きく異なります。

まず最初に「自分がそもそも受験可能か」を確認しましょう。

以下は2025年度時点での主な例です(目安としての参考値)。

| 区分 | 年齢上限の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 国家公務員(一般職) | 30歳まで | 社会人経験者試験は39歳まで可 |

| 東京都(Ⅰ類B) | 29歳まで | 都独自試験。併願しやすい |

| 神奈川県(中途採用) | 61歳まで | 職務経験年数の条件あり |

| 長野県(行政A) | 29歳まで | 一般枠 |

| 長野県(社会人枠) | 59歳まで | SPI方式あり |

| 特別区(Ⅰ類) | 31歳まで | 経験者枠は61歳まで |

| 横浜市(社会人) | 61歳まで | |

| 国立大学法人職員 | 30歳まで |

💡 ポイント

20代後半〜30代前半であれば、国家一般職・県庁・市役所いずれも受験可能。

40代以降でも社会人枠・経験者採用を狙えば十分チャンスがあります。

「年齢で無理」と諦めるのは早計。

募集要項を確認することが第一歩です。

軸② 試験日程がズレているか(スケジューリング)

当たり前のようですが、併願には「日程のズレ」が不可欠です。

国家・地方・市町村・独立行政法人など、受験できる日程を把握しておきましょう。

2025年度地方上級(1次試験日)、国・東京都・神奈川県・長野県の日程(例)をまとめると次のようになります。

| 試験区分 | 一次試験日 |

|---|---|

| 東京都(Ⅰ類B) | 4月20日 |

| 東京都(Ⅰ類A) | 4月27日 |

| 国家公務員(一般職) | 6月1日 |

| 長野県(行政A)、神奈川県(Ⅰ種) | 6月15日 |

| 神奈川県(中途) | 8月12日まで |

| 東京都(キャリア活用) | 8月17日 |

【スケジュール管理のコツ】

Excelやスプレッドシートで「試験日・合否発表・面接日」を一覧化

試験が重なった場合は“本命優先”で迷わず決断

「国家+都道府県」「都道府県+政令市」「県+市役所」など、ズレやすい組み合わせを優先

社会人は仕事との両立もあるため、無理のない受験カレンダーを組むことが成功の鍵です。

軸③ 試験科目やレベルが重複しているか

併願の効率を左右するのがこのポイント。

公務員試験では、「教養試験(共通科目)」+「専門試験(職種別)」という構成が多く、自治体ごとに出題傾向や難易度が異なります。

以下のような組み合わせだと、効率的に勉強できます。

| 効率的な併願例 | 共通点 |

|---|---|

| 国家一般職 × 都道府県(行政A) | 専門科目がほぼ同じ |

| 都道府県 × 政令指定都市(行政職) | 問題形式・レベルが類似 |

| 社会人枠 × SPI方式自治体 | 教養対策中心でOK |

| 独立行政法人 × 国立大学法人 | 一般常識+面接重視型 |

逆に、「教養のみ」と「教養+専門」、「大卒程度」と「高卒程度」をまたぐと、対策範囲が大きく変わるため非効率になりやすいです。

「本命が社会人枠(教養のみ)なら、併願も教養中心で揃える」のが鉄則。

逆に「一般枠(専門あり)」が本命なら、専門試験の重複率を最優先に!

実践チェックリスト

記事中に以下のようなチェックリストを挿入すると、読者がすぐ自己診断できる構成になります。

【併願先選びチェックリスト】

□ 年齢制限をクリアしているか

□ 本命と試験日が重なっていないか

□ 試験科目・レベルが共通しているか

□ 通勤・引越しの負担が少ないか

□ 面接カードで矛盾しない志望動機を言えるか

✅ 3つ以上チェックが付く試験が「併願すべき自治体」です。

社会人受験生向けの併願候補パターン

併願戦略の最大の目的は「合格チャンスを最大化しながら、勉強効率を落とさないこと」です。

社会人受験生は勉強時間が限られているため、併願先の選び方次第で合否が大きく変わります。

ここでは、社会人におすすめの併願候補を「試験種別」「戦略パターン」「年代別」の3つの切り口から具体的に紹介します。

併願対象の主な試験種(国家・地方・独立行政法人など)

まずは、社会人が受験できる代表的な公務員試験を整理しておきましょう。

想像以上に幅広い選択肢があります。

| 試験区分 | 主な特徴 | 社会人との相性 |

|---|---|---|

| 国家公務員(一般職・専門職) | 全国転勤あり。試験難度は高めだが安定性抜群。 | ◎ |

| 国家公務員(社会人) | 民間経験を評価。筆記より面接重視。 | ◎ |

| 都道府県職員(行政・技術) | 地域密着型。地元志向の人に最適。 | ◎ |

| 特別区(東京23区)・政令指定都市 | 行政系人気が高い。日程がズレており併願しやすい。 | ◎ |

| 市町村職員 | 小規模自治体中心。面接比重が大きい。 | ○ |

| 国立大学法人職員 | 準公務員扱い。事務・技術系とも募集あり。 | ○ |

| 独立行政法人・公社 | 安定した待遇。民間型選考(SPI)が多い。 | ○ |

| 警察・消防・税務職など専門系 | 特定職種。体力・適性が求められる。 | △ |

💡 補足

社会人の場合、「国家+地方」「地方+大学法人」「県+政令市」など、異なるレイヤーを組み合わせるのが基本戦略です。

同一レベルの試験(例:県庁と他県庁)は日程重複が多く、効率的ではありません。

社会人枠・経験者枠を活かした併願パターン

社会人枠・経験者採用枠は「民間経験○年以上」といった条件がありますが、筆記の負担が軽く、面接比重が高いのが特徴です。

次のようなパターンで併願すると効率的です。

| 戦略パターン | 併願例 | 特徴 |

|---|---|---|

| A:国家+県庁(一般枠) | 国家一般職+長野県行政A | 筆記重複率が高い。定番の王道パターン。 |

| B:県庁+政令市(社会人枠) | 神奈川県経験者+横浜市社会人枠 | 日程がズレやすく社会人に人気。 |

| C:地方上級+国立大学法人 | 県庁行政A+信州大学職員 | スケジュール調整しやすく安定性も高い。 |

| D:SPI方式+独立行政法人 | 長野県行政B(SPI)+JICA職員など | 教養対策中心で済むため効率的。 |

| E:特別区+国家一般職+大学法人 | 東京都特別区+国家一般職+筑波大学法人 | 首都圏受験者向け、就職機会が多い。 |

🧭 ポイント

社会人枠同士を組み合わせるのが理想。

一般枠を受ける場合は、専門試験の重複度(行政科目など)を意識して選びましょう。

地域・職種ミックスで合格チャンスを広げる戦略

公務員試験では「地域をまたぐ併願」も可能です。

たとえば、東京勤務が難しい人でも「地元県庁+近県市役所+国立大学法人」などを組み合わせると、受験機会を格段に増やせます。

✅ ミックス戦略例

地方在住の社会人:

長野県(行政A)+松本市(一般枠)+信州大学法人

→ すべて地元中心。転居不要の現実的併願。首都圏在住の社会人:

国家一般職+東京都Ⅰ類B+特別区+国立大学法人(東京大学など)

→ 交通アクセスを活かし、併願数を最大化。Uターン希望の社会人:

現住所近くの政令市+地元県庁(経験者枠)+地元市役所

→ 家族・育児との両立も考慮した構成。

年代別おすすめ併願プラン例

最後に、年齢層ごとのおすすめ併願プランを紹介します。

社会人受験では「年代」によって受けられる試験が変わるため、以下のようなパターンが現実的です。

【20代後半】本命:県庁 or 国家一般職

国家一般職(大卒程度)

長野県行政A(一般枠)

東京都Ⅰ類B(独自日程)

国立大学法人(事務職)

👉 勉強量は多いが、専門科目が共通して効率的。

【30代】本命:社会人枠・経験者枠

神奈川県社会人枠

横浜市社会人枠

特別区経験者採用

国立大学法人 or 独立行政法人

👉 SPI方式を中心に効率よく。筆記より面接対策重視。

【40代〜50代】本命:社会人・氷河期枠

地方自治体の社会人経験者枠(59歳未満まで可)

国(就職氷河期世代枠)

政令指定都市の経験者採用

👉 知識より経験を評価される。キャリア棚卸と志望動機が命。

併願準備の実践ポイント〜社会人ならではの工夫

社会人が複数の公務員試験を併願するには、**「時間・集中力・計画性」**の3要素がカギになります。

学生とは違い、仕事や家庭との両立が必要なため、やみくもに受験数を増やすと必ず息切れします。

ここでは、社会人だからこそ意識すべき実践的な準備のポイントを紹介します。

仕事・家庭との両立術(時間確保・メリハリ)

社会人受験生が最も苦労するのが「勉強時間の確保」です。

仕事が終わってから勉強しようと思っても、疲労で集中できない──。

そんな悩みを抱える方は多いでしょう。

筆者(伯爵さん)も社会人時代、次のような工夫で勉強時間を捻出していました。

🕐 時間確保のコツ

朝型に切り替える:出勤前の2時間を「ゴールデンタイム」に設定

昼休みを活用:スマホで時事・教養をインプット

併願数を増やすための勉強戦略(科目共通化・効率アップ)

社会人受験で重要なのは、「どの科目を勉強すれば複数試験に通用するか」を見極めることです。

闇雲に全科目を網羅する必要はありません。

✅ 科目共通化のポイント

行政職志望なら専門科目は「憲法・民法・行政学・経済原論」中心に

社会人枠(教養のみ)の場合はSPI・数的処理に重点

記述試験の出題傾向が似ている自治体をセット受験

論作文テーマを“ひとつの型”で応用

複数の試験を受けるときは、「試験科目の重なり率」を意識しておくと、1つの勉強が複数の試験対策になります。

面接カード・志望動機で併願をどう伝えるか(筆者体験含む)

併願すると、面接で「他にどこを受けていますか?」と質問されることがあります。

ここで焦って答え方を間違えると、「志望動機が浅い」と判断されかねません。

しかし、答え方次第で印象は大きく変わります。

🗣 回答のコツ(そのまま使える例文)

「他の自治体を受ける中で、〇〇市で働きたいという思いがより強まりました。」

このように、“本命を軸にした一貫性”を持たせるのがコツです。

「とにかくどこでもいい」と思われないようにしましょう。

併願による“疲れ”を防ぐメンタル管理とスケジューリング

社会人の公務員試験は長期戦です。

筆記・面接・結果待ちのサイクルが続く中で、気持ちの浮き沈みも激しくなります。

特に併願を重ねるほど、精神的な疲労は増えます。

💭 メンタル維持のポイント

「一喜一憂しない」マインドを持つ:不合格も経験値の一部と捉える

“試験ごとの反省メモ”を残す:振り返りが次の面接に活きる

週1日は完全オフ日を設定:勉強も試験も忘れる日をつくる

結果より「行動」にフォーカス:「勉強した」「面接練習した」を記録し自己肯定感を維持

併願選びでは避けるべき落とし穴と逆パターン

併願戦略は“うまく組めば合格率を高める武器”になりますが、反対に“間違った併願”は時間・労力・集中力を奪う落とし穴にもなります。

社会人は特に勉強時間が限られているため、ここで紹介する3つの「失敗パターン」には十分注意してください。

落とし穴① 併願先を“数だけ”増やして失敗するケース

「受けられる試験は全部受けよう」と意気込み過ぎて、準備が中途半端になるのは典型的な失敗例です。

各試験の科目や面接対策が中途半端になる

スケジュール管理が破綻し、試験日が重なる

結果、どの試験も手応えがないまま終了……

社会人受験では、「やればやるほど疲弊する」リスクがあります。

筆記試験を1つ落とすと、次の試験勉強に切り替えられず、モチベーションが下がるケースも少なくありません。

✅ 対策

最大3〜4試験までに絞る(本命+練習+保険)

共通科目の重複率を意識する

「絶対に受かりたい試験」を最優先にスケジュールを組む

落とし穴② 志望動機と矛盾する併願先選び

併願状況は、面接でほぼ必ず聞かれる質問です。

そして、回答が矛盾していると信頼を失います。

NG例

「〇〇市の地域課題に共感して受験しました」

↓

同時に全国の市役所を大量に併願している

これでは、「どこでもいいのでは?」と受け取られ、志望動機の説得力が失われます。

✅ 対策

併願先は“軸の一貫性”を意識(例:地元志向、教育行政志向など)

本命を明確にし、他は“練習”と位置づける

面接カードの記載内容を統一する

面接での模範回答例

💡 ポイント

他自治体を受けている事実を否定せず、“比較して選んだ”という姿勢を見せることで一貫性が保てます。

【参考記事↓】

【公務員面接試験想定問答・併願状況】志望順位は必ず第一志望として答えるべし!(嘘も方便)

落とし穴③ 日程重複・科目差異を見落として混乱するケース

公務員試験は年度ごとに試験日が微妙に変わります。

前年の日程を基準にして「たぶん大丈夫」と思っていると、急な変更で重複してしまうことがあります。

特に注意が必要なのが、

都道府県同士(共同作成試験で日程が同一のことが多い)

政令指定都市同士(例:横浜市・川崎市・名古屋市)

また、科目構成も「教養のみ」か「教養+専門」かで全く異なります。

これを見誤ると、1つも得点できない“科目落ち”を起こすこともあります。

社会人併願先プラン例

社会人(20代後半)でとにかく公務員試験をたくさん受験したい場合の併願先プランとして、2025年の日程で例を挙げてみます。

【国、東京都、長野県、横浜市、独立行政法人で検討した場合】

- 3月19日~ 横浜市(社会人春実施枠)

- 3月22日 国立国会図書館

- 4月3日~ 長野県(行政B・SPI方式)

- 4月20日 静岡県(早期試験)

- 4月20日 東京都(Ⅰ類B・一般方式)

- 4月27日 東京都(Ⅰ類A)

- 5月10日 裁判官事務官

- 5月23日~ 高齢・障害・求職者雇用支援機構(秋季)

- 5月24日 衆議院事務局職員(一般職)

- 5月25日 国(国税専門官)

- 6月1日 国(一般職)

- 6月15日 地方上級(県)

- 6月29日 国立大学法人

- 7月30日~ 長野県(社会人ターム2)

- 8月17日 東京都(キャリア活用)

- 9月7日 特別区(経験者)

- 9月28日 長野県(小中学校事務職)

- 随時 政令指定都市や市役所(一般枠と社会人枠)

- その他 都道府県などの小中学校事務職

まとめ

ここまで、社会人が公務員試験を受ける際の「併願戦略」について詳しく解説してきました。

最後に、これまでのポイントを整理しておきましょう。

🔍 本記事の要点まとめ

社会人でも公務員試験は十分チャンスがある

社会人枠・経験者採用の拡充により、50代でも受験可能な自治体が増加中。

「年齢が理由で諦める」のはもう時代遅れ。

併願は“リスク分散”ではなく“戦略”

試験日・科目・難易度を見極め、効率的に受験機会を増やすことが重要。

年齢・日程・科目の3軸で併願先を選ぶ

「受けられる試験」ではなく、「勝てる試験」を選定。

仕事と両立するには仕組みづくりが鍵

朝勉・スケジュール固定・科目共通化・週1オフが継続のポイント。

面接では“本命一貫”の姿勢を貫く

「比較して最も志望度が高まった」と伝えるのが好印象。

🎯 社会人受験生が今すぐやるべき3ステップ

| ステップ | 行動内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 情報収集 | 自治体HP・受験案内・試験要項を確認 | 年齢・日程・科目をまず整理 |

| ② 計画立案 | Excel等で受験カレンダーを作成 | 試験重複を防ぐ |

| ③ 対策開始 | 教養・専門の共通科目を中心に勉強 | 効率重視で時間を節約 |

社会人受験は“時間がない”ことを言い訳にしがちですが、限られた時間だからこそ「戦略的に動ける」という強みがあります。

受験は情報戦。

正しい戦略を立てれば、年齢も職歴もハンデにはなりません。

📘 まずは無料で情報収集

✍️ 最後に:あなたの経験を「行政で活かす」未来へ

社会人として培った経験やスキルは、公務員の世界でも必ず求められます。

これまでの職歴は決して遠回りではなく、むしろ行政現場で即戦力となる貴重な財産です。