「公務員試験を受けたいけど、いつから勉強を始めればいいの?」「1日にどのくらい勉強すれば合格できるの?」——そんな疑問を抱える受験生は多いはず。

この記事では、元県職員の私が自身の体験や参考図書などを踏まえつつ、公務員試験の合格に向けた勉強開始時期と1日あたりの必要勉強時間を【タイプ別】にわかりやすく解説します。

大学生や社会人など、立場によって最適なスケジュールは異なります。

あなたに合った目安を見つけて、効率よく合格を目指しましょう。

おもに、

- いつから勉強を始めたらいいか悩んでいる受験生

- 合格できる勉強時間の目安を知りたい受験生

- 1日にどのくらい勉強すればいいか悩んでいる受験生

- 仕事や学校と両立しながら合格したい社会人

に役立つ内容となっています。

- 勉強時間の目安は参考図書でバラバラ(「600時間以上」「1000時間」「大学3年の4月か10月からスタート」など)

- 私がおすすめする勉強開始時期:大学生「大学3年の冬休みから」、社会人「半年前」or「1年前」

- 1日あたりの必要勉強時間をタイプ別に紹介

公務員試験の勉強はいつから始めるべき?

結論から言うと、

大学生は 大学3年の冬休み前から(12月)

社会人は 半年〜1年前 がベストです。

ただし、必要な勉強時間は人によって異なります。そこでまずは「公務員試験に必要な勉強時間の目安」を確認しておきましょう。

公務員試験に合格するために必要な勉強時間(目安)

参考書や予備校資料によると、勉強時間の目安は次のようになっています。

| 出典 | 目安時間 |

|---|---|

| 「受かる勉強法落ちる勉強法」 | 600時間以上 |

| 「公務員試験入門ハンドブック」 | 教養+専門=約1,000時間 |

| 「現職人事が書いた本」 | 大学3年4月〜 or 10月〜 |

つまり、600〜1,000時間 がひとつの目安といえます。

勉強開始時期別|1日に必要な勉強時間の目安

次に、合計800時間の学習を想定した場合、勉強期間別の1日あたりの勉強時間は以下のとおりです。

| 勉強期間 | 1日の勉強時間(目安) |

|---|---|

| 1年間 | 約2.2時間 |

| 半年間 | 約4.4時間 |

| 3ヶ月間 | 約8.9時間 |

私の実体験|合格時の勉強スケジュール

私は県職員(技術職)を首席で合格し、別の県職にも再チャレンジして合格しました。そのときの勉強時間を公開します。

(なお、私は国立大学出身で、独学で勉強しました。)

大学生時代の勉強(独学)

- 開始時期:大学3年の2月

- 春休み:図書館で1日9時間程度

- 4月以降:卒論の合間に1日4時間

- 累計:780時間(5ヶ月)

- 合格先:林野庁、県職(技術職)

- 得点率:75~80%

社会人時代の勉強(独学)

- 勉強期間:3ヶ月間

- 平均:1日6時間(休日はさらに長く)

- 累計:540時間

- 合格先:県職(小中学校事務職)、県職(社会人枠)

- 得点率:75~80%

タイプ別|勉強開始時期と必要時間の目安

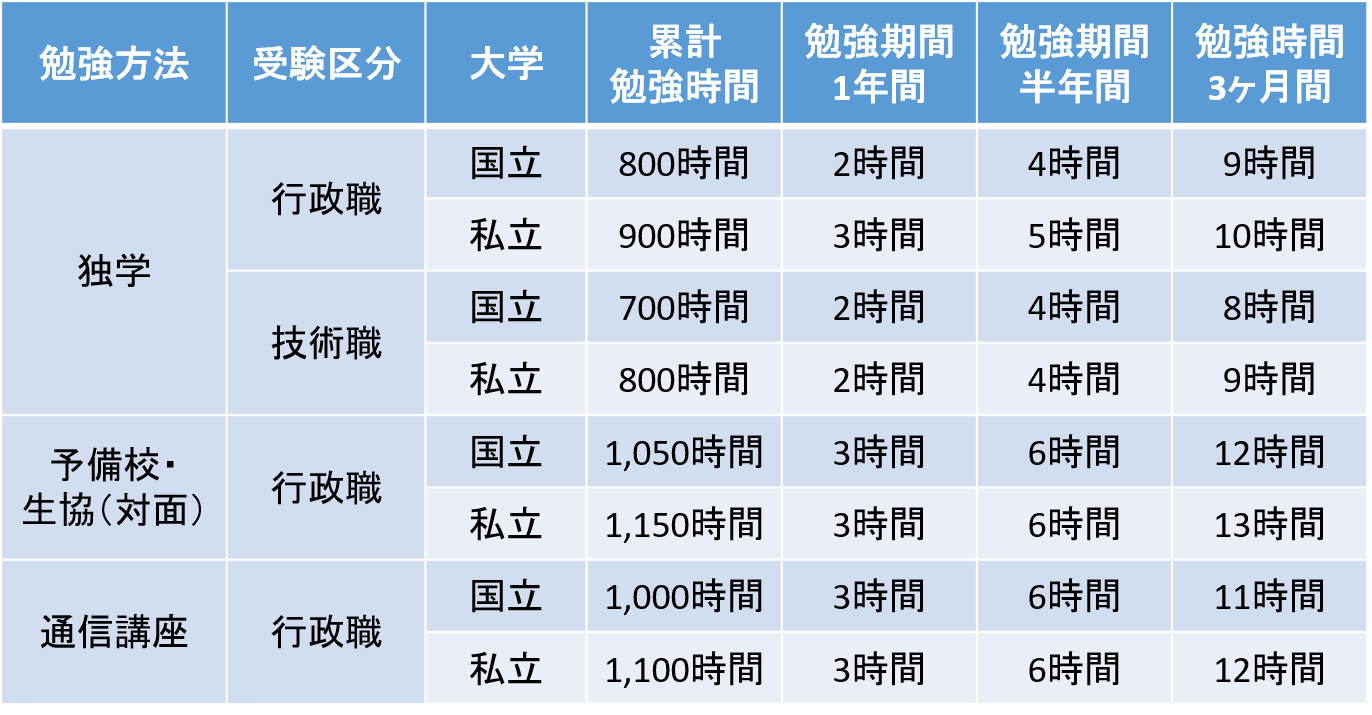

ここでは大学生と社会人に分けて、最適な勉強開始時期と1日の勉強時間を表でまとめます。

(私の実体験、参考図書、受験生仲間、公務員仲間からのデータをもとに、独自に公務員試験対策に必要な勉強時間・1日あたりの勉強時間をまとめています)

大学生の場合

【1日に必要な勉強時間比較表(大学生)】

※数値は四捨五入しています。

大学生は「春休み(2月・3月)」に集中して勉強できるかがカギ!

【根拠】

- 予備校や通信講座は講義形式で勉強していくので、独学よりも時間を要します。(学力があれば独学が最も速い勉強方法になります)

- 予備校の対面と通信講座では、通学時間があるので通学のほうが時間を要します。

- 行政職と技術職では、行政職のほうが専門試験の勉強しなければいけない範囲が広いため、時間を要します。

- 国立大学と私立大学では、国立大学生はセンター試験を突破していますが私立大学はセンター試験の勉強をしていないので、教養試験の対策に時間を要します。

- 累計勉強時間は、上記で挙げた参考図書、私自身の勉強時間、大学の同級生や公務員の同期などからの情報を総合的に鑑みて決めています。

国家一般職の筆記試験日が6月中旬、地方上級は6月下旬なので、半年前に勉強を開始するとなると、大学3年生の12月からとなります。

つまり、公務員試験勉強の対策を始める時期は、

「大学3年の冬休み前から」

が私は最も適していると考えます。

大学生は、

- 学業

- 部活

- サークル

- アルバイト

- 卒論

などが忙しいので、長期休み以外はなかなか勉強時間が確保できません。

そのため、「冬休み」と「春休み」を有効活用して徹底的に勉強してほしいです。

なかでも「春休みの二ヶ月間」にどのくらい集中して勉強に取り組めたかが合否に大きく関係してくると思います。

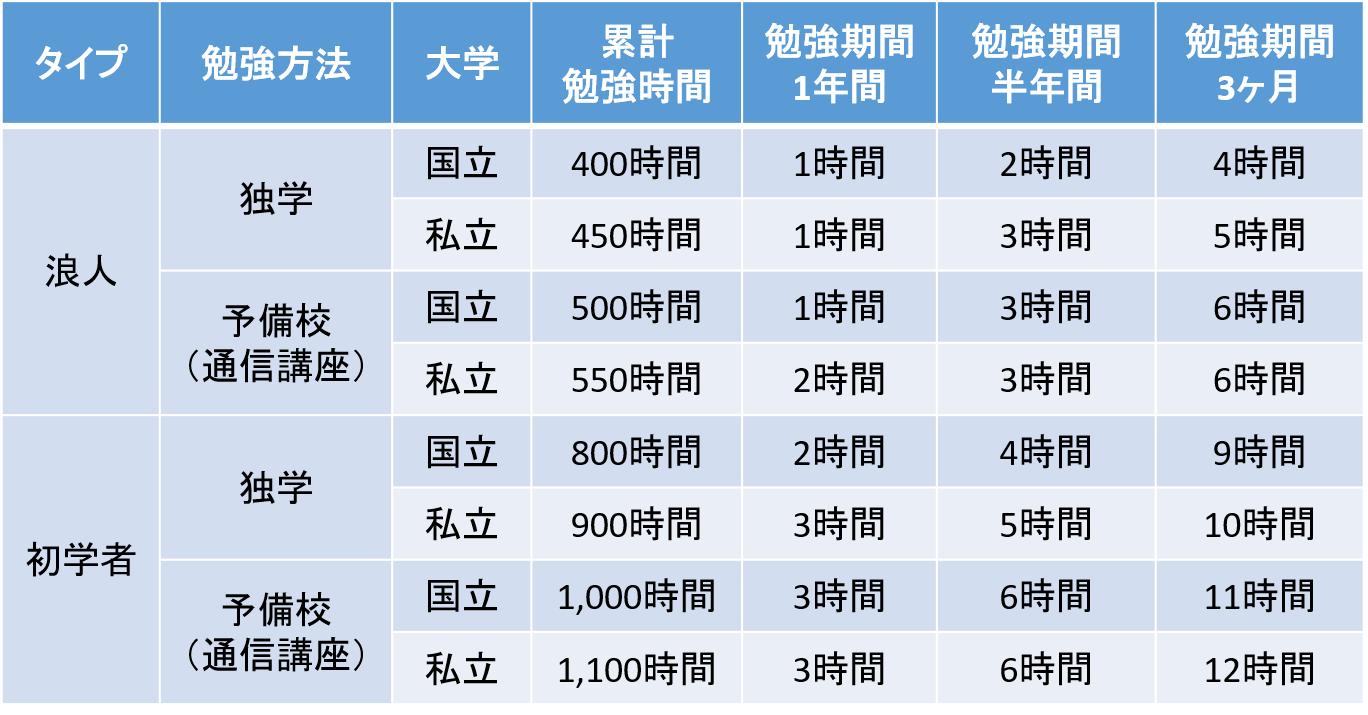

社会人の場合

国家一般職や地方上級を社会人になってから受験する人もいます。

その場合、「公務員試験浪人組」か「公務員試験初学者」に分かれますが、この2タイプでは必要な勉強時間が変わります。

さきほど提示した表を参考にすると、1日に必要な勉強時間(社会人で行政職を受験)は以下の通りになります。

(ここでは無職は省きます。無職の方は1年間自分に合った勉強法でしっかりと勉強してください)

【1日に必要な勉強時間比較表(社会人)】

※数値は四捨五入しています。

社会人は平日2時間、土日に集中学習するスタイルが現実的!

【根拠】

- 浪人はすでに公務員試験を勉強したことがあるので、初学者の半分の勉強時間としています。

- 正社員は予備校の通学タイプは物理的に無理なので省いています。

それでは社会人はいつ頃から勉強を開始したほうがいいのかですが、社会人は仕事が忙しく残業もあるので、1日に勉強できる時間は平日2時間程度だと思います。

そのことを上表と照らしあわすと、

「浪人の社会人は半年前」

「初学者の社会人は1年前」

から試験勉強を始めるのが良いと私は考えます。

勉強時間よりも「勉強の質」が重要!

1日10時間机に向かっていても、やり方が間違っていれば意味がありません。

✅ 勉強時間ではなく暗記した数や解けるようになった問題数を重視!

✅ 過去問を最優先で勉強!テキストだらだら読みはNo!

「どんな問題が出るか?」を把握し、試験の出題傾向に慣れることが重要。

✅ 頻出分野に集中する!

「すべての科目を完璧にする」よりも出題頻度が高い科目を重点的に学習する。

面接対策はいつから始めるべき?

面接対策ですが、大学生は早めに対策を開始したほうがいいです。

具体的には、「筆記試験が終わり次第」です。

まずはともあれ、筆記試験が通過できないとそこまでなので、まずは筆記対策に注力してください。

そして、筆記試験が終わったその日から、短期集中で面接対策に注力してください。

対策の流れ

- 面接カードの作成

- 想定問答集の作成

- 模擬面接の実施

- 併願先の本番面接

これを面接試験までの数週間から1ヶ月程度でやり切ってください。

社会人の場合は?

社会人はビジネスマナーや面接慣れがある分、大学生ほど準備期間は不要。ただし、

面接カード

想定問答

この2つはしっかり時間をかけましょう。

まとめ|あなたに合ったスケジュールで着実に!

公務員試験は長丁場の試験です。

しかし、正しく計画を立ててコツコツ勉強すれば、独学でも合格は十分に可能です。

【ポイントまとめ】

合格までに必要な勉強時間は600〜1,000時間

大学生は大学3年の冬休み前(12月)がベスト

社会人は初学者なら1年前、経験者なら半年前が目安

勉強時間よりも「やり方・質」を重視する

面接対策は筆記試験終了後すぐに始める

公務員試験を独学で突破したい方へ

【関連記事↓】