「公務員試験って、やっぱり地元の人が有利なんじゃないの?」

「出身地や現住所が他県だったら不利になるのでは?」

そんな不安を抱えている受験生も多いのではないでしょうか。

この記事では、公務員試験で出身地や現住所による不利・有利はあるのか、さらに面接で出身地に関する質問をされた際の答え方についても元公務員が詳しく解説します。

- 合否に出身地は全く関係なし!

- 面接官を納得させられる志望動機作りが大切!

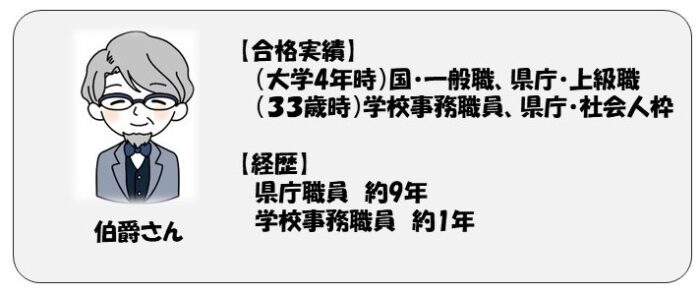

記事を書いている人(記事の信頼性)

結論:地元以外からの受験でも全く不利にならない

公務員試験は、地方公務員法に基づく「平等取扱いの原則」によって実施されています。

つまり、以下のような個人情報は合否に影響を与えてはならないとされています。

- 出身地

- 性別

- 年齢

- 学歴

- 現住所

- 障害の有無

実際、大分県の採用ポータルにも以下の記述があります:

採用試験は、地方公務員法の平等の取扱の原則に基づき実施していますので、性別や年齢、県外・県内の出身地の別などによって有利、不利になることはありません。

ですので、安心して他県や地元以外の自治体を受験しても大丈夫です。

実際に県外出身で働いている職員は多い?

筆者が勤務していた県庁では、県外出身者の職員も一定数いました。

例:

- 九州出身者が関東の自治体で勤務

- 大学進学で県外に出た後、その県の自治体を受験

- 登山が趣味で山が多い県を選んだ人

- 結婚を機に移住し、その土地の自治体を受験

多くの職員が「何かしらの縁」や「その土地ならではの魅力」によって移住・受験しているケースが目立ちました。

もちろん、出身地の自治体に戻る人も多いですが、県外で働くこと自体は珍しくありません。

データで見る:神奈川県の例

令和5年度の神奈川県の人事委員会年報では、受験生の住所地が公開されています。

(参考資料:神奈川県令和6年度人事委員会年報)(試験区分Ⅰ種)

| 住所地 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|

| 神奈川県 | 897 | 276 |

| 東京都 | 277 | 62 |

| 他関東圏 | 119 | 26 |

| 北海道 | 10 | 1 |

| 東北 | 23 | 11 |

| 中部・北陸 | 69 | 19 |

| 近畿 | 32 | 6 |

| 中国・四国 | 20 | 7 |

| 九州・沖縄 | 24 | 4 |

注意:出身地は関係ないが「志望動機」は超重要!

出身地や現住所が合否に影響することはありません。

ただし、面接で必ず問われるのが、

「なぜこの自治体を受験したのですか?」

という志望動機。

県外から受験している場合、より一層「この自治体を選んだ理由」の説得力が求められます。

【面接でのNG回答例】

- 「倍率が低かったから」

- 「日程が合ったから」

- 「たまたま受けやすそうだったから」

これらは本音かもしれませんが、面接官には響きませんし、印象も良くありません。

「なぜうちの自治体を選んだのか」と聞かれたら、印象の悪い本音は伏せてしっかりとした「志望動機」をいうのが正解です。

説得力のある志望動機に必要な3つの視点

- なぜ国や他の県ではなく、その自治体なのか?→地域課題、住民の声、魅力的な施策などと絡める

- オリジナルのエピソードを交える→受験本にあるような例文ではなく、あなたオリジナルの志望エピソードを交える

- 自治体研究の成果を反映させる→具体的な部署名・政策・取り組みに言及

このようなことを意識して、面接官を納得させられる回答さえできれば、出身地が他県であっても全く問題はありません。

志望動機の例(県外出身者向け)

志望動機の方向性を示します。

あくまでざっくりとした一例です。

【例1:大学進学をきっかけに居住した場合】

大学4年間をこの県で過ごし、住民の温かさや自然環境の豊かさに惹かれ、今後もこの地で暮らしたいと考えるようになりました。

【例2:趣味や特技がきっかけで関心を持った場合】

登山が趣味で、休日にはよくこの地域の山に訪れていました。

その中で地域住民との交流が生まれ、山間地域の振興に関心を持つようになりました。

【例3:特定の施策や方針に感銘を受けた場合】

○○県の「子育てとキャリアの両立支援プロジェクト」に共感し、女性が働きやすい職場づくりに自分も貢献したいと考え、受験しました。

まとめ|地元かどうかは一切関係なし。伝えるべきは「なぜこの自治体なのか?」

地元かどうか、県内か県外か、出身地や今の居住地がどこかは、公務員試験の合否に全く関係ありません。

ただし、なぜその自治体で働きたいのか、面接でしっかり語れる準備は必須です。

- 志望動機に具体性があるか?

- 自分の経験や考えと、その自治体の特徴がつながっているか?

- 自治体の政策やビジョンを理解しているか?

これらを意識して準備すれば、県外出身でも堂々と合格を勝ち取ることができます。

【関連記事】